阶级斗争时期的贫下中农地位是空前的 过去未曾有过 将来也不会再有

阶级斗争时期的贫下中农地位是空前的 过去未曾有过 将来也不会再有

中国历史的长河中,农民始终是社会变革的基石,却在多数时代沦为被剥削与压迫的对象。然而在20世纪中叶的阶级斗争浪潮中,贫下中农群体被推至历史舞台的中央,其社会地位与政治影响力的提升堪称“空前绝后”。

这一现象既是中国革命特殊性的产物,也是马克思主义阶级理论在东方土地上的实践典范。这一历史阶段的特殊性,使其成为不可复制的时代烙印。

一、千年沉疴:封建制度下的农民困境

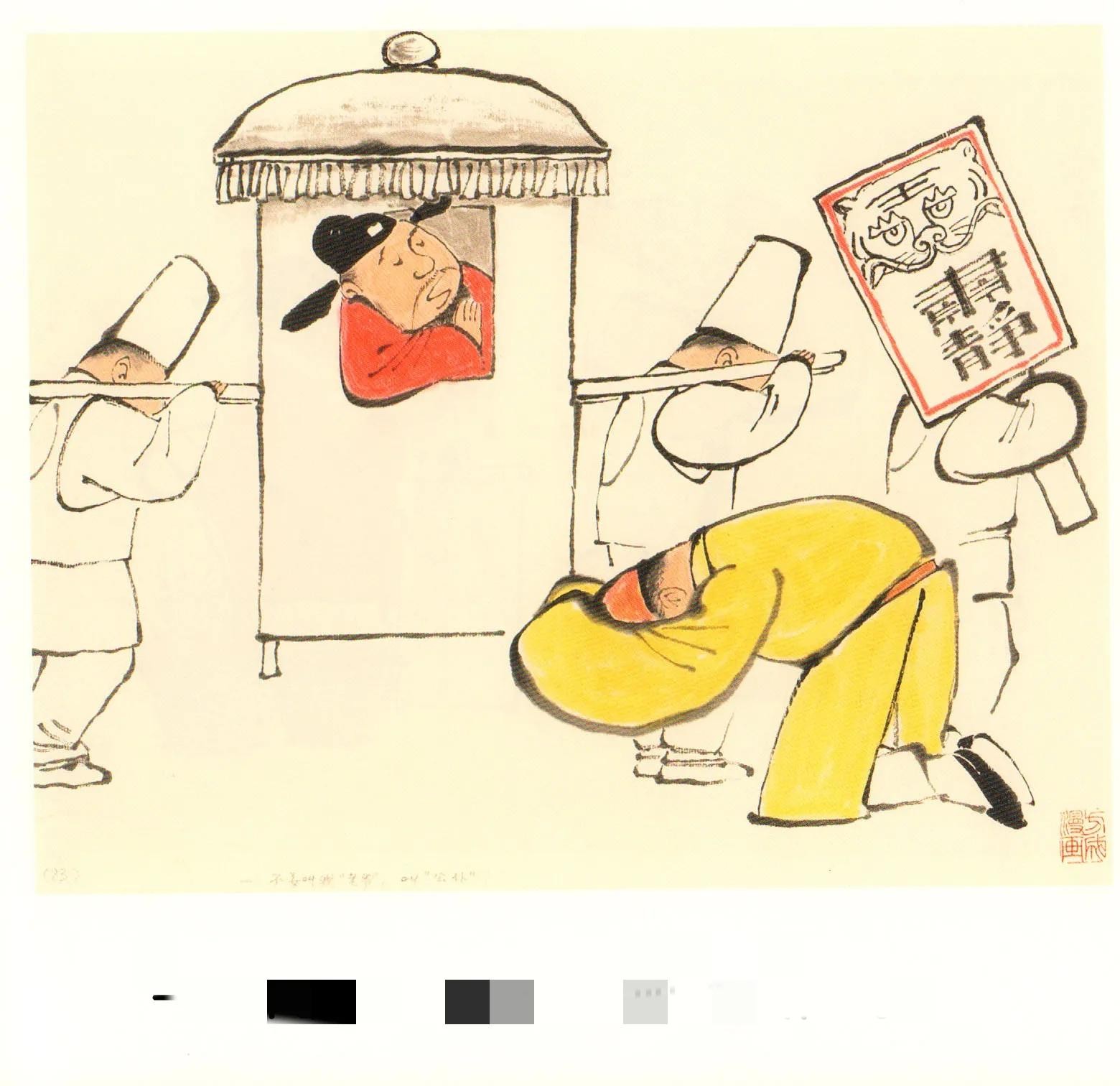

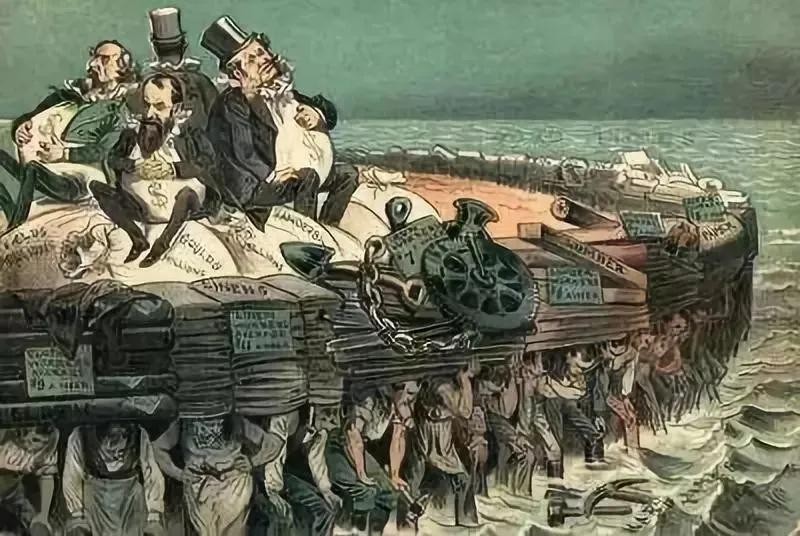

传统中国社会的金字塔结构中,农民被牢牢钉在底层。地主阶级通过土地垄断、高利贷和宗法制度,构建起“三座大山”般的压迫体系。农民不仅要缴纳地租(常达收成的50%-70%),还需承担徭役、兵役及各类苛捐杂税。明清时期的“一条鞭法”“摊丁入亩”等改革,本质上仍是维护地主利益的制度修补。

文化层面,“士农工商”的等级排序看似给予农民次等地位,实则通过科举制度将知识垄断在士绅阶层,农民被剥夺话语权。这种经济剥削与文化压迫的共生关系,使农民在两千余年中始终处于“沉默的大多数”状态。

二、革命浪潮:贫下中农的阶级觉醒

中国共产党领导的土地革命,彻底重构了农村权力格局。1947年《中国土地法大纲》的颁布,标志着“耕者有其田”从理想变为现实。这场运动不仅是经济资源的再分配,更是一场深刻的社会革命:

经济基础重构:全国约3亿农民获得7亿亩土地,华北地区贫雇农人均土地从0.8亩增至3.5亩,地租剥削率从57%骤降至0。

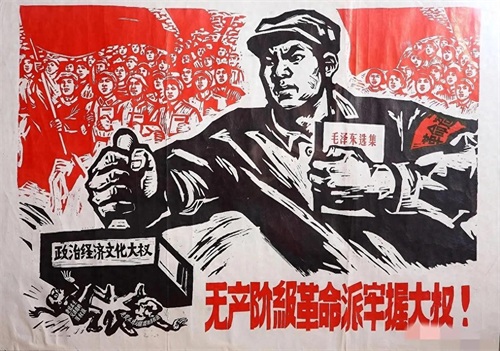

政治身份翻转:通过“诉苦会”“斗争大会”,昔日跪拜地主的佃农成为审判者,山东解放区85%的乡村政权由贫雇农掌握。

文化符号再造:粗布衣裳、老茧双手从“卑贱”象征变为“革命性”标志,1954年宪法明确“工人阶级领导的、以工农联盟为基础”的国体设计,使农民首次进入国家根本大法。

这种地位跃升的本质,是将马克思主义阶级理论与中国实践结合的产物。毛泽东在《湖南农民运动考察报告》中强调“没有贫农,便没有革命”,赋予贫下中农“最彻底革命者”的政治标签。这种理论建构使他们在阶级斗争中获得超越其经济地位的道德权威。

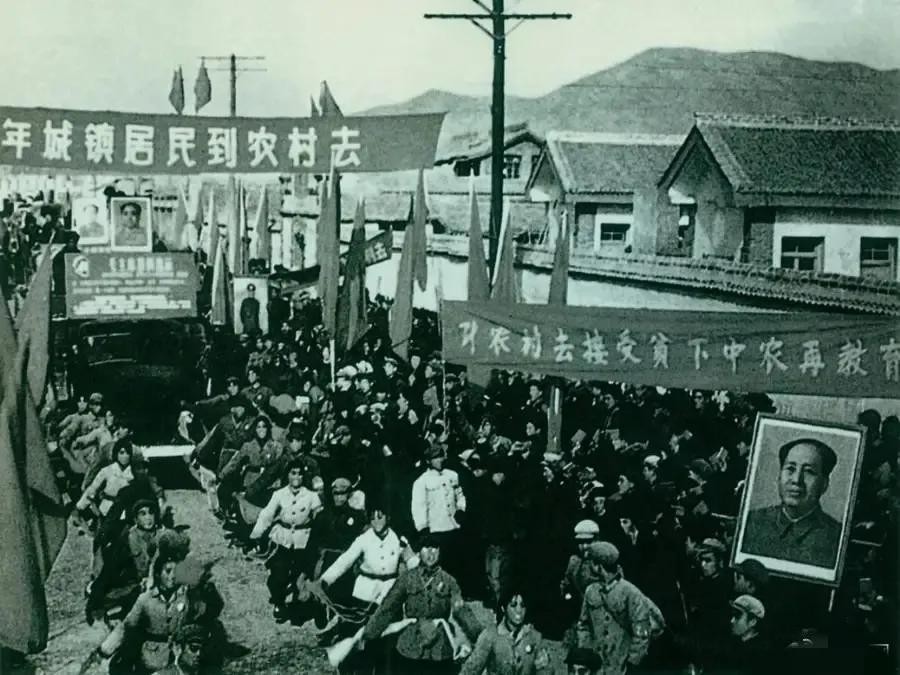

三、时代特写:政治运动中的巅峰地位

在集体化运动中,贫下中农成为国家意志的基层代言人。1955年毛泽东《关于农业合作化问题》的报告,将是否拥护合作化作为检验“阶级立场”的标准,使贫农在合作社管理中占据主导地位。数据显示,初级社时期贫农占管理干部的72%,远高于其人口比例的45%。

但此种地位本质上依附于阶级斗争的政治需要。当1978年小岗村按下包产到户的手印时,农村改革的逻辑已从“阶级动员”转向“生产力解放”,标志着政治身份主导时代的终结。

四、不可复制的历史逻辑

贫下中农地位的空前性,根植于特定历史条件:

1. 革命合法性的需要:新生政权需通过阶级叙事构建执政基础,占人口80%的农民自然成为政治动员的核心对象。

2. 战时动员机制的延续:从土地革命到抗美援朝,高度组织化的社会管控模式使农民成为国家机器的末梢神经。

3. 冷战格局的倒逼:在东西方对抗背景下,中国通过强化阶级身份构建意识形态防线。

而在现代社会,这种地位已失去存在基础:

经济结构转型:农业GDP占比从1952年的50.5%降至2021年的7.3%,农民不再是国民经济主体。

社会阶层分化:当代农村出现企业家、农民工、新乡贤等多元群体,单一阶级叙事难以涵盖复杂现实。

治理模式演进:法治化、专业化取代了群众运动式的治理逻辑,2018年“乡村振兴战略”更强调市场机制与城乡融合。

历史不会简单重复,当年通过阶级斗争实现的地位跃升,已被新时代的“共同富裕”理念所扬弃。农民权益的保障不再依赖政治标签,而是通过土地确权、社保体系、村民自治等制度化途径实现。

五、历史镜鉴:超越阶级叙事的现代启示

回望这段特殊历史,需以辩证眼光审视:

-其积极意义在于彻底粉碎封建土地制度,为后续改革扫清障碍。1950-1952年土改使粮食产量年均增长12.6%,印证了生产关系变革对生产力的解放作用。

当下的乡村振兴战略,既需警惕资本下乡对农民权益的侵蚀,也要避免重返阶级对立的旧路。浙江“千万工程”、贵州“三变改革”等实践表明,通过产权改革、数字技术赋能、城乡要素流动等市场化手段,同样能实现农民地位的实质性提升。

历史早已证明,真正持久的地位提升,不靠政治运动赋予的特殊身份,而源于制度保障下的权利平等与发展机会。阶级斗争时期贫下中农的特殊地位,终将定格在历史博物馆中,成为社会进步阶梯上的一级特殊台阶。

-

- 法兰西第二殖民帝国——第八个太平洋霸主(1849年)

-

2025-11-22 07:05:02

-

- 男生纹理烫短发发型 提升高颜值的卷发造型

-

2025-11-22 07:02:48

-

- 男生纹理烫短发发型 提升高颜值的卷发造型

-

2025-11-22 07:00:34

-

- 2015年和2019年两个公务员职务职级并行规定有何异同?

-

2025-11-22 06:58:20

-

- 香港五亿探长雷洛,除了港督,香港他说了算,到底他是谁?

-

2025-11-22 06:56:06

-

- 五星闪耀,QJMOTOR开启中国摩托车的全民性能时代

-

2025-11-22 06:53:51

-

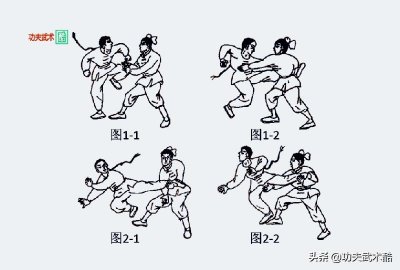

- 绝指神掌,专击敌方要害,为民间武林秘传格斗技法、杀手怪招

-

2025-11-22 06:51:37

-

- 街车选购指南:125cc-250cc热门车型PK,谁才是性价比之王?

-

2025-11-22 06:49:23

-

- 悲剧:香港正在沦为中国的二线城市!

-

2025-11-22 06:47:08

-

- 40条冷知识,奇妙的小知识

-

2025-11-22 06:44:54

-

- 上海的自来水从哪里来?

-

2025-11-22 06:42:40

-

- 电脑显示器品牌排行榜前十名

-

2025-11-22 06:40:26

-

- 别人骂你时,千万别解释!心理学:这样回击让对方自食恶果

-

2025-11-22 06:38:12

-

- 杨家将“七子去,六子归”的戏言,是真的吗?

-

2025-11-22 06:35:58

-

- 五羊邨:cbd旁低调的世外桃源

-

2025-11-19 23:43:23

-

- 九月下旬 备受关注的塔山北路即将启动

-

2025-11-19 23:41:08

-

- 第二届全国名医经方论坛在山东沂源举办

-

2025-11-19 23:38:54

-

- 21岁就瘫痪的霍金,一生被禁锢在轮椅上,他的三个孩子哪来的?

-

2025-11-19 23:36:40

-

- 《西游记》的20道选择题,包含答案和解析

-

2025-11-19 23:34:25

-

- 粟裕为什么后半生不受重用?陈赓揭开真相:犯了2个大忌

-

2025-11-19 23:32:11

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民