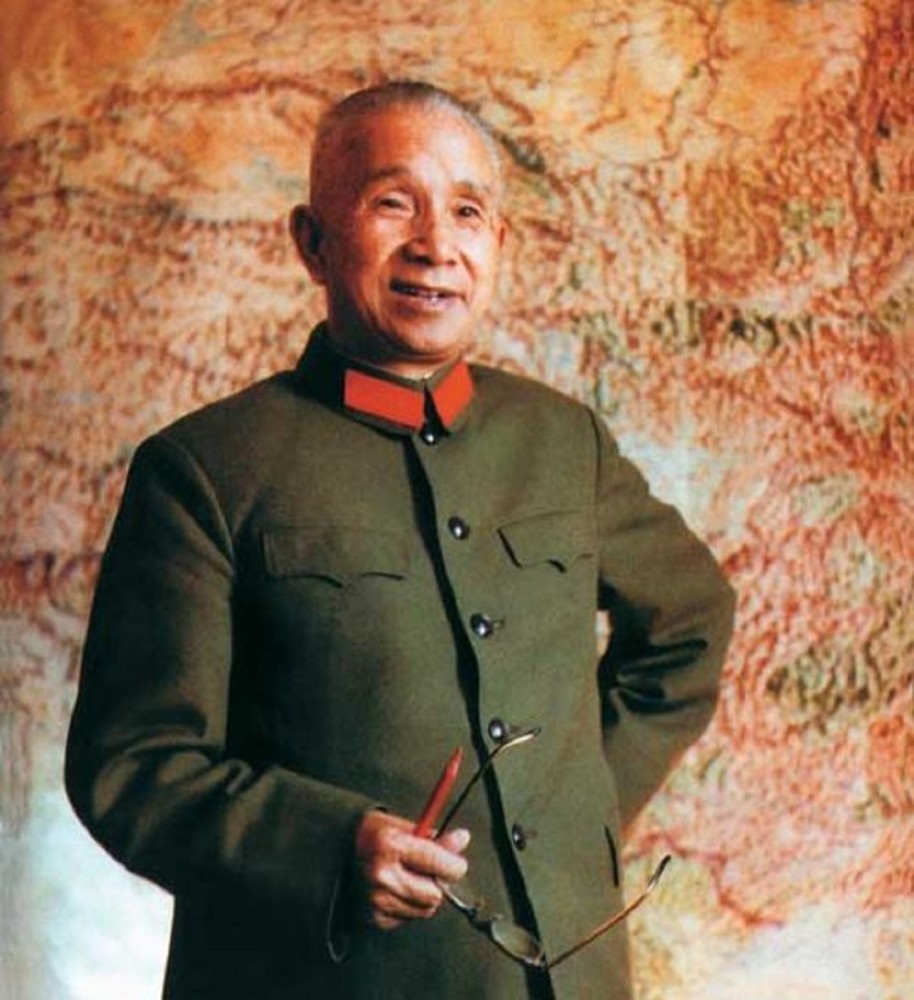

粟裕为什么后半生不受重用?陈赓揭开真相:犯了2个大忌

粟裕为什么后半生不受重用?陈赓揭开真相:犯了2个大忌

前言

粟裕是中国人民解放军的杰出指挥员,他在南昌起义、井冈山、淮海战役等历史性的战役中都发挥了重要的作用,被誉为“用兵如神”的军事天才。

然而,新中国成立后,他却没有得到应有的重用,甚至在文化大革命中遭到了不公正的打击,这是为什么呢?

为了探究这个问题,我们不妨听听他的莫逆之交陈赓的见证。

陈赓也是一位杰出的军事将领,他和粟裕从南昌起义开始就结下了深厚的友谊,后来又在淮海战役中并肩作战,共同创造了辉煌的战绩。

他们两人在军事上互相敬佩,但也在性格上有所不同。

陈赓曾在上海为粟裕亲口讲述了他后半生不受重用的两个主要原因,让我们一起来听听吧。

正文

第一个原因是粟裕的个人形象与传统军队体系不合。

粟裕是一个非常自由奔放的人,他不喜欢受到束缚和约束,他喜欢按照自己的想法和方式去做事情。

他的用兵风格也是如此,他敢于冒险,敢于突破常规,敢于孤注一掷,这样的打法虽然往往能够取得意想不到的效果,但也容易引起上级和同僚的不满和怀疑。

他的一些战役,比如淮海战役中的碾庄战斗,就曾经遭到过刘伯承等人的反对和批评,认为他太过鲁莽和冒进,不顾部队的安全和后勤。

粟裕的个性也影响了他的人际关系,他不擅长交际,不善于表达自己的想法和感受,也不喜欢拍马屁和拉关系,他只关心战争和军事,对政治和权力没有兴趣。

他的这种态度,在一些人眼中,就显得有些孤傲和不合群,甚至有些不尊重和不服从。

他的一些言行,也曾经触犯过一些人的利益和感情,

比如他曾经拒绝了毛主席的邀请,不愿意去北京当副总参谋长,

而是推荐了陈赓去,这让毛主席很不高兴,认为他不识大体,不知进退。

第二个原因是粟裕的政治立场与历史背景的不匹配。

粟裕是一个坚定的共产主义者,他为了革命的理想,不惜牺牲自己的一切,他曾经说过:“我是共产党员,我是为了共产主义而战,不是为了什么荣誉和地位。”

他的这种信念,在抗日战争和解放战争中,是一种强大的动力和武器,让他能够在艰难困苦的环境中,不断创造奇迹。

但是,在新中国成立后,他的这种信念,却成了一种累赘和障碍,让他无法适应和应对一些新的形势和问题。

新中国成立后,国内的主要矛盾已经不是人民和反动派的矛盾,而是人民内部的矛盾,

这就需要军队和军事指挥员有更多的政治觉悟和政治敏感性,能够及时调整自己的思想和行动,服从党的领导,执行党的路线和方针。

粟裕却没有做到这一点,他仍然坚持自己的原则和信念,不愿意迎合和妥协,不愿意参与和干预政治,

这就让他在一些重大的历史事件中,处于了被动和边缘的位置,甚至被误解和冤枉。

比如,在朝鲜战争中,他因为不同意毛主席的战略意图,而被撤职回国;

在反右运动中,他因为不愿意批判和打击一些军事专家和教授,而被划为右派;

在文化大革命中,他因为不愿意参与和支持一些极端的行为,而被打成反革命。

这些事件,都严重地影响了粟裕的声誉和地位,让他的后半生陷入了困境和苦难,他的军事才能和贡献也没有得到充分的肯定和尊重。

他的好友陈赓,虽然也曾经遭到过一些不公正的对待,

但是他总能够及时调整自己的态度和行为,与党中央保持一致,

因此他的后半生相对顺遂和平安,他也一直关心和帮助粟裕,希望他能够早日摆脱困境,重获光明。

粟裕和陈赓的故事,让我们看到了两位共和国名将的不同命运,也让我们深刻地感受到了他们之间的真挚友谊。

他们的经历,也给我们提供了一些启示和教训,让我们明白了一个人的成功和失败,不仅取决于他的能力和才华,还取决于他的性格和态度,以及他所处的时代和环境。

我们应该向他们学习,既要有坚定的信念和高超的本领,又要有灵活的思维和适应的能力,才能在各种复杂的局面中,保持自己的风采和价值。

结语

粟裕是一位伟大的军事家,他的一生充满了传奇和辉煌,但也充满了悲哀和遗憾。

他的后半生不受重用,是由于他的个人形象与传统军队体系不合,以及他的政治立场与历史背景的不匹配,这些都是他的两个大忌。

-

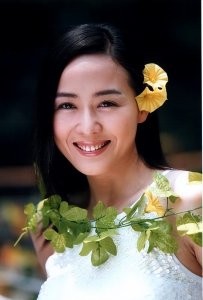

- 女演员李琳:头婚嫁导演不幸福,再婚奥运冠军李大双,被宠成宝贝

-

2025-11-19 23:29:57

-

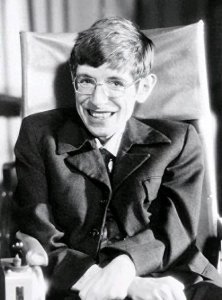

- 霍金:人类科学与宇宙探索的巨匠

-

2025-11-19 23:27:43

-

- 中国现今到底有多强大

-

2025-11-19 23:25:28

-

- 章泽天宴会偶遇奚梦瑶!同为阔太,一个满脸得意,一个温柔内敛

-

2025-11-19 23:23:14

-

- 做男人,就要做普京那样的男人。《普京的男人法则》

-

2025-11-19 23:21:00

-

- 世界地标建筑,城市文化名片 —— 宇宙中心万家丽 | 旅游圣地

-

2025-11-19 23:18:46

-

- “从巴士底狱到自由:1789年法国革命的震撼时刻!”

-

2025-11-19 23:16:32

-

- 甘肃省河西五地市的前世今生。

-

2025-11-19 23:14:17

-

- 10位黄埔四期毕业的国军名将

-

2025-11-19 23:12:03

-

- “2个月微信变现860万”会玩社群的人到底有多赚钱?揭秘财富密码

-

2025-11-19 23:09:49

-

- 特朗普就职演说,有3个没想到:只提一次中国,要让美军维护和平

-

2025-11-19 23:07:35

-

- 1969年的今天,张家口65军部队提前开赴坝上占领阵地准备打仗

-

2025-11-19 23:05:20

-

- 适合考公务员十大专业有哪些?公务员有什么能吸引超700万去争夺

-

2025-11-19 23:03:06

-

- 从家喻户晓的“李元芳”,到烂片专业户,张子健是如何跌落神坛?

-

2025-11-19 23:00:52

-

- 中国古代十大名剑排名:每一把背后都有一个波澜壮阔的故事

-

2025-11-18 18:04:06

-

- 萧远山的汉人师父是谁?金庸没写天龙前传,却用一封遗书说出答案

-

2025-11-18 18:01:52

-

- 十本有生之年系列小说,谨慎围观

-

2025-11-18 17:59:38

-

- 陕西凤县好玩儿的地方有哪些?宝鸡凤县值得一去的十大旅游景点

-

2025-11-18 17:57:23

-

- 中国传统纹饰凤纹:故宫珍宝的绝美传奇

-

2025-11-18 17:55:09

-

- 喷子界的传奇!说说当年国服四大喷子

-

2025-11-18 17:52:55

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民