腊月二十三日送灶王爷,牢记“灶台三不放”,平安“吉”祥过大年

腊月二十三日送灶王爷,牢记“灶台三不放”,平安“吉”祥过大年

在中国传统的春节习俗中,腊月二十三是一个重要的节日——祭灶。

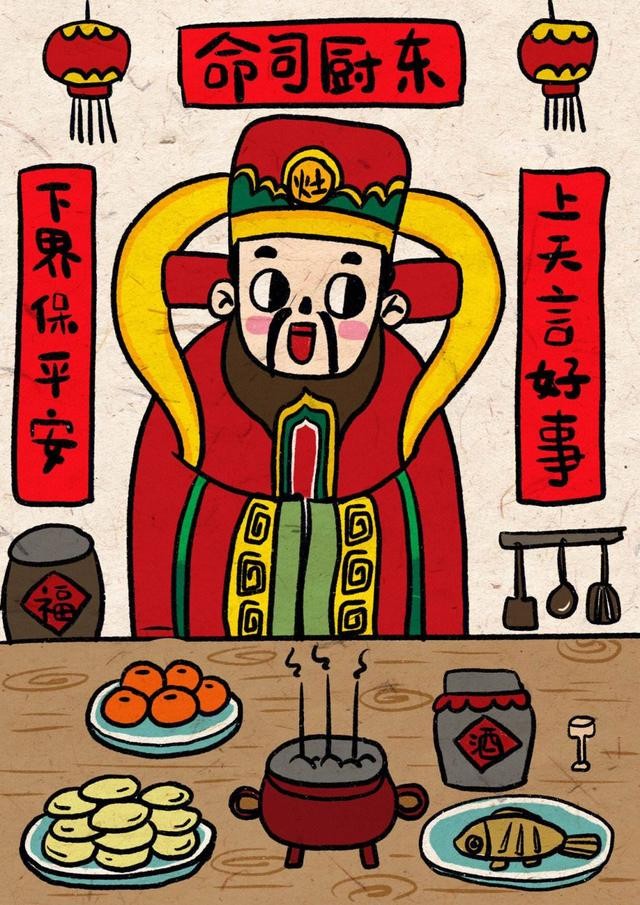

这一天,家家户户都会举行祭灶仪式,送灶王爷上天汇报,祈求新的一年家宅平安、生活顺利。祭灶并不仅仅是一个简单的仪式,它包含了丰富的文化内涵和对生活的深刻期待,大家在祭灶时牢记“灶台三不放”,确保一个平安“吉”祥的春节。

祭灶的时间和习俗

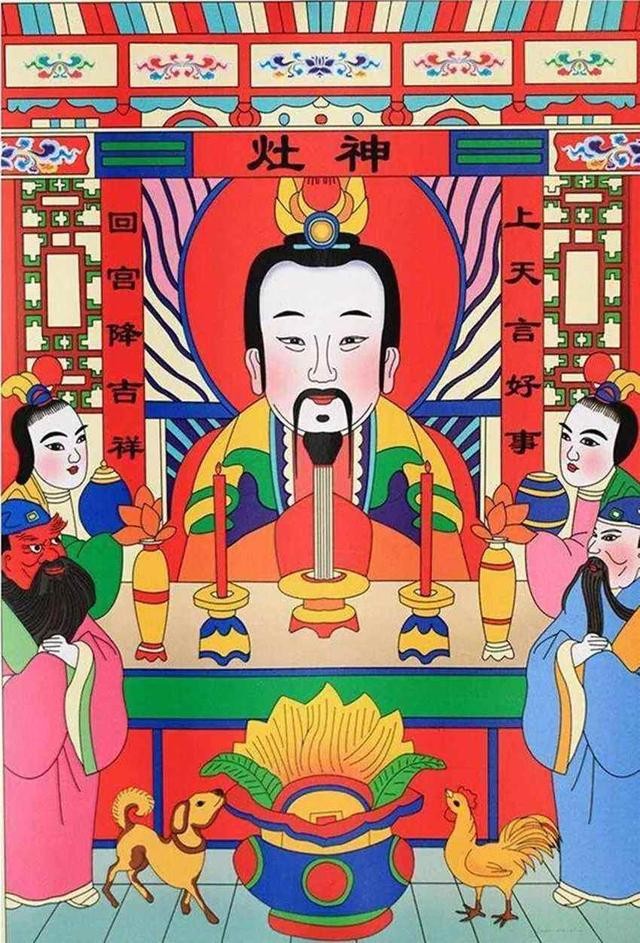

祭灶起源可以追溯到周代,最初被称为“纪灶”,意在纪念那些教人用火做饭的“先灶者”。灶神作为家庭的重要守护神,掌管着人们的厨房和饮食,象征着家运的兴旺与平安。每年腊月二十三或二十四(北方是二十三,南方是二十四)举行祭灶活动。

旨在让灶神上天向玉皇大帝汇报家中的善行,祈求新的一年家人身体健康、财源滚滚。祭灶的时间各地有些差异,但无论是北方的腊月二十三,还是南方的腊月二十四,大家的目标都是一样的——希望灶神能够为自己家带来好运,避免灾难。

传说中,灶神会上天报告家中的一切,若家人行善积德,灶神便会为他们说好话;而如果家中有不端行为,灶神则可能“打小报告”,祭灶时大家都会小心谨慎,尽量让灶神留下好印象。

祭灶的讲究:灶台三不放

祭灶是一项非常讲究的仪式,按照传统习俗,祭灶时有“三不放”禁忌,这些禁忌代表了对灶神的尊重,也承载着人们对美好生活的祈愿。

1. 不放刀斧等锐器

在祭灶时,灶台上不得摆放刀、斧等锐器。这些锋利的工具象征着破坏和伤害,而灶神掌管着家庭的和谐与安宁,为了表示对灶神的尊重,祭灶时应避免在灶台上摆放锋利的物品。即便是菜刀,也应该收纳起来。

2. 不用破损的餐具

餐具在传统文化中象征着家庭的收入和稳定,破损的餐具会被认为是对灶神的不敬。在祭灶时,最好使用全新的碗筷,避免使用任何有裂痕或破损的餐具。这一举措不仅是对灶神的尊重,也传递了人们对家庭富足、安定的美好愿望。

3. 不用剩饭剩菜

祭灶时的食物应当新鲜,不能使用剩饭剩菜。人们认为,只有新鲜的食物才能表达对灶神的敬意。摆放祭品时要小心,不允许孩子随便触动祭台上的食物,特别是糖果等祭品。确保祭品的完好无损,才能显示出对灶神的重视。

完整的祭灶步骤

祭灶并非随意行为,而是有着明确步骤和仪式的。祭灶应在腊月二十三的傍晚时分进行,最好是在18点之前完成。祭灶的主要材料包括三支线香、一对红色蜡烛、三杯茶和酒、花生糖或芝麻糖、甜汤圆、七种或十种圆形水果(避免使用桃子、石榴、李子等不适宜的水果),以及干果等。

所有祭品必须新鲜,摆放整齐,并确保没有损坏。将贡品和香放置在灶神像前,开始上香。插香时,按照中间、右手、左手的顺序,插入三支香,然后开始祝祷。许多人还会准备金银纸钱,在祭灶时一并焚化,以表达对灶神的敬意和感恩。

祭灶的最后步骤是送灶神。祭拜结束后,灶神像需要烧掉,象征着送灶神上天汇报。等到香燃尽后,再进行三次拜祭,最后撤下祭品,与家人一起分享祭品。传统上,还有地方会吃灶糖、火烧、糖糕、油饼等祭灶食品,寓意着甜美和吉祥。

灶神迎回的仪式

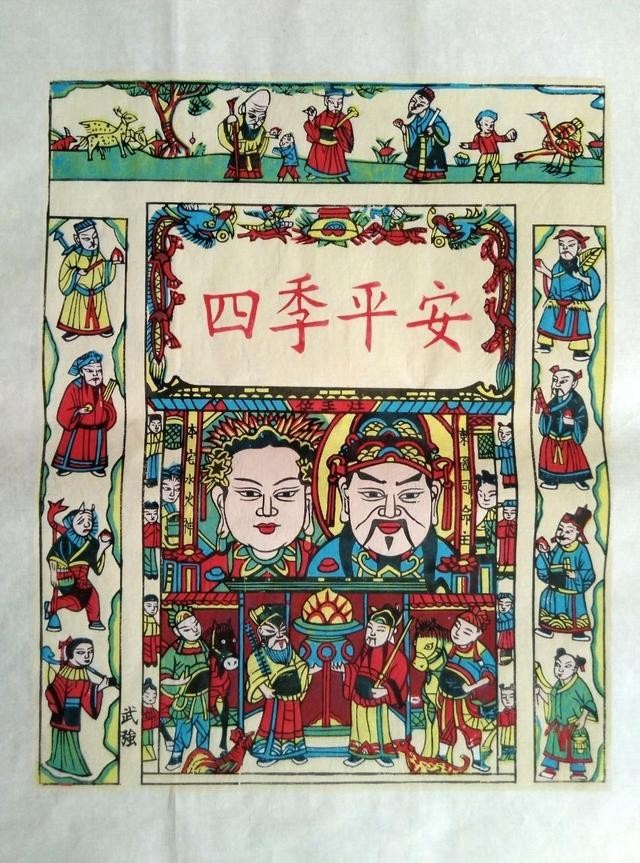

祭灶之后,家中还需要进行“接灶”仪式。这是为了迎接灶神下凡,保护家宅平安。在接灶时,家人会在灶台上重新贴上新的灶神像。值得注意的是,新的灶神像要贴在灶台上适当的位置,避免贴在锅口或过高的位置。

新年的除夕夜,家人会再次举行祭灶仪式,确保灶神能够在新的一年里保佑家庭幸福、顺利。

祭灶背后的文化内涵

祭灶习俗不仅仅是一个传统仪式,更体现了中国人对家庭、生活的深刻理解和对自然的敬畏。灶神被视为家中最重要的守护神,祭灶时人们通过仪式向灶神表达敬意,祈求丰收、健康和平安。不仅是对祖先传统的传承,也是人们对新一年的美好期盼。

祭灶不仅仅是为了祈求灶神庇佑,更是对家庭的团聚与生活的感恩。我们通过这个仪式,提醒自己要珍惜当下,尊重传统,传承美好,希望每一个家庭在新的一年里都能过得更加幸福、吉祥、安宁。

无论你是在哪个地方祭灶,记住“灶台三不放”,遵循传统,祭祀敬畏,才能在新的一年中迎来更好的运势,过一个平安、幸福的春节。

-

- 阶级斗争时期的贫下中农地位是空前的 过去未曾有过 将来也不会再有

-

2025-11-22 07:07:17

-

- 法兰西第二殖民帝国——第八个太平洋霸主(1849年)

-

2025-11-22 07:05:02

-

- 男生纹理烫短发发型 提升高颜值的卷发造型

-

2025-11-22 07:02:48

-

- 男生纹理烫短发发型 提升高颜值的卷发造型

-

2025-11-22 07:00:34

-

- 2015年和2019年两个公务员职务职级并行规定有何异同?

-

2025-11-22 06:58:20

-

- 香港五亿探长雷洛,除了港督,香港他说了算,到底他是谁?

-

2025-11-22 06:56:06

-

- 五星闪耀,QJMOTOR开启中国摩托车的全民性能时代

-

2025-11-22 06:53:51

-

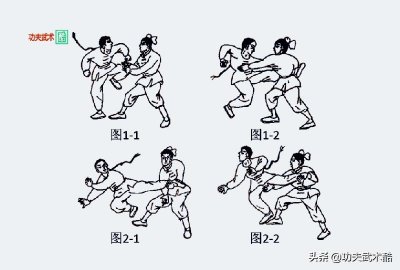

- 绝指神掌,专击敌方要害,为民间武林秘传格斗技法、杀手怪招

-

2025-11-22 06:51:37

-

- 街车选购指南:125cc-250cc热门车型PK,谁才是性价比之王?

-

2025-11-22 06:49:23

-

- 悲剧:香港正在沦为中国的二线城市!

-

2025-11-22 06:47:08

-

- 40条冷知识,奇妙的小知识

-

2025-11-22 06:44:54

-

- 上海的自来水从哪里来?

-

2025-11-22 06:42:40

-

- 电脑显示器品牌排行榜前十名

-

2025-11-22 06:40:26

-

- 别人骂你时,千万别解释!心理学:这样回击让对方自食恶果

-

2025-11-22 06:38:12

-

- 杨家将“七子去,六子归”的戏言,是真的吗?

-

2025-11-22 06:35:58

-

- 五羊邨:cbd旁低调的世外桃源

-

2025-11-19 23:43:23

-

- 九月下旬 备受关注的塔山北路即将启动

-

2025-11-19 23:41:08

-

- 第二届全国名医经方论坛在山东沂源举办

-

2025-11-19 23:38:54

-

- 21岁就瘫痪的霍金,一生被禁锢在轮椅上,他的三个孩子哪来的?

-

2025-11-19 23:36:40

-

- 《西游记》的20道选择题,包含答案和解析

-

2025-11-19 23:34:25

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民