溥仪晚年游故宫遇一普通老头,为何会吓得脸色大变?

溥仪晚年游故宫遇一普通老头,为何会吓得脸色大变?

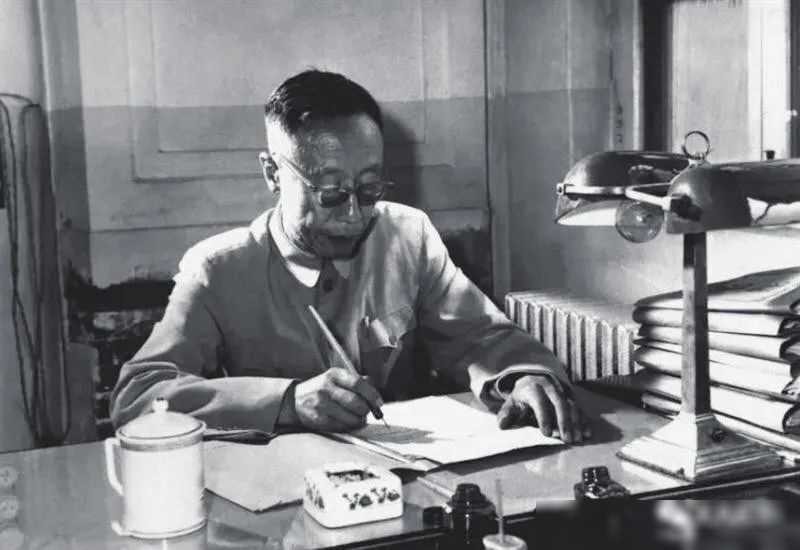

古今中外的历史长河中,皇帝和将军的交汇点总是让人回味无穷。溥仪,末代皇帝,一生经历沧桑,从权谋的皇室高峰到尘世的底层百姓,这一场“逼宫”成为历史的划时代之举。1924年,西北军将领鹿钟麟带队闯入紫禁城,手拿空心手榴弹,用虚张声势逼迫溥仪离开皇宫,从而结束了中国几千年封建君主制度的历史。这段历史见证了权谋与平凡、皇权与人权的冲突,也在后来的相逢中揭示出更多令人深思的层面。

这场“逼宫”事件的揭秘,恰似一幅错综复杂的画卷。当溥仪和鹿钟麟在故宫相遇,双方的情绪交织着曾经的对峙和交锋。溥仪回溯往事,惊恐的表情似乎仍停留在当年被炸弹威胁的瞬间,而鹿钟麟则以淡定的笑容回应,道出那一切只是政变时的手段,更揭示出当时的复杂局势。手榴弹的空心设计,以及景山上的大炮纯属虚张,这让溥仪如梦初醒,原来自己曾被这般手法唬住,彻底解开了心头的一块大石。

这个故事中的“逼宫”并非单纯的政治权谋,更是一场激荡在历史巨变中的心灵碰撞。鹿钟麟的回忆揭开了曾经的决策背后的艰辛,他坦言局势复杂,决定逐出溥仪是为了国家的稳定和统一。这是一个关乎民族大义的决策,而非简单的权谋手段。这使得溥仪对当年被赶出紫禁城的理解更加深刻,也在岁月流转中,体悟到历史的无常和自己所经历的波折。这段历史见证了政治的复杂和人性的纷繁,也在故宫内部落下一段富有哲理的对话。

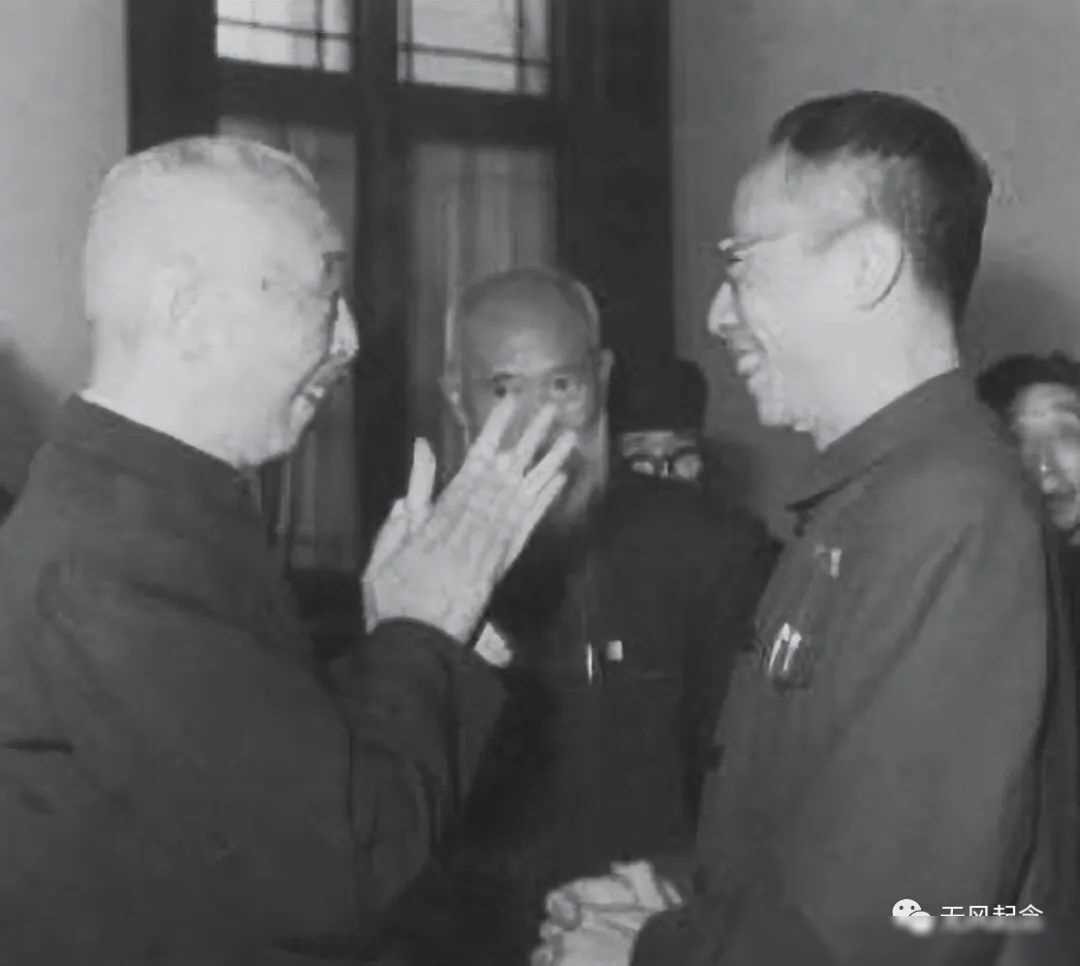

时隔40年后的再会,两位老者仿佛回到了那个曾经的历史节点。在故宫广场上,溥仪和鹿钟麟紧紧相拥,仿佛是和平的见证者。这一幕感人至深,映照出历史的沧桑和岁月的变迁。他们以老者的身份相对,不再是当年对峙的角色,而是历史长河中的过客,感慨时光荏苒。这次相逢,是他们彼此之间心灵的交流,更是一场对历史的深刻反思。历史的车轮滚滚向前,每个人都只是其中的一个过客,而和平与友谊是永恒的主题。

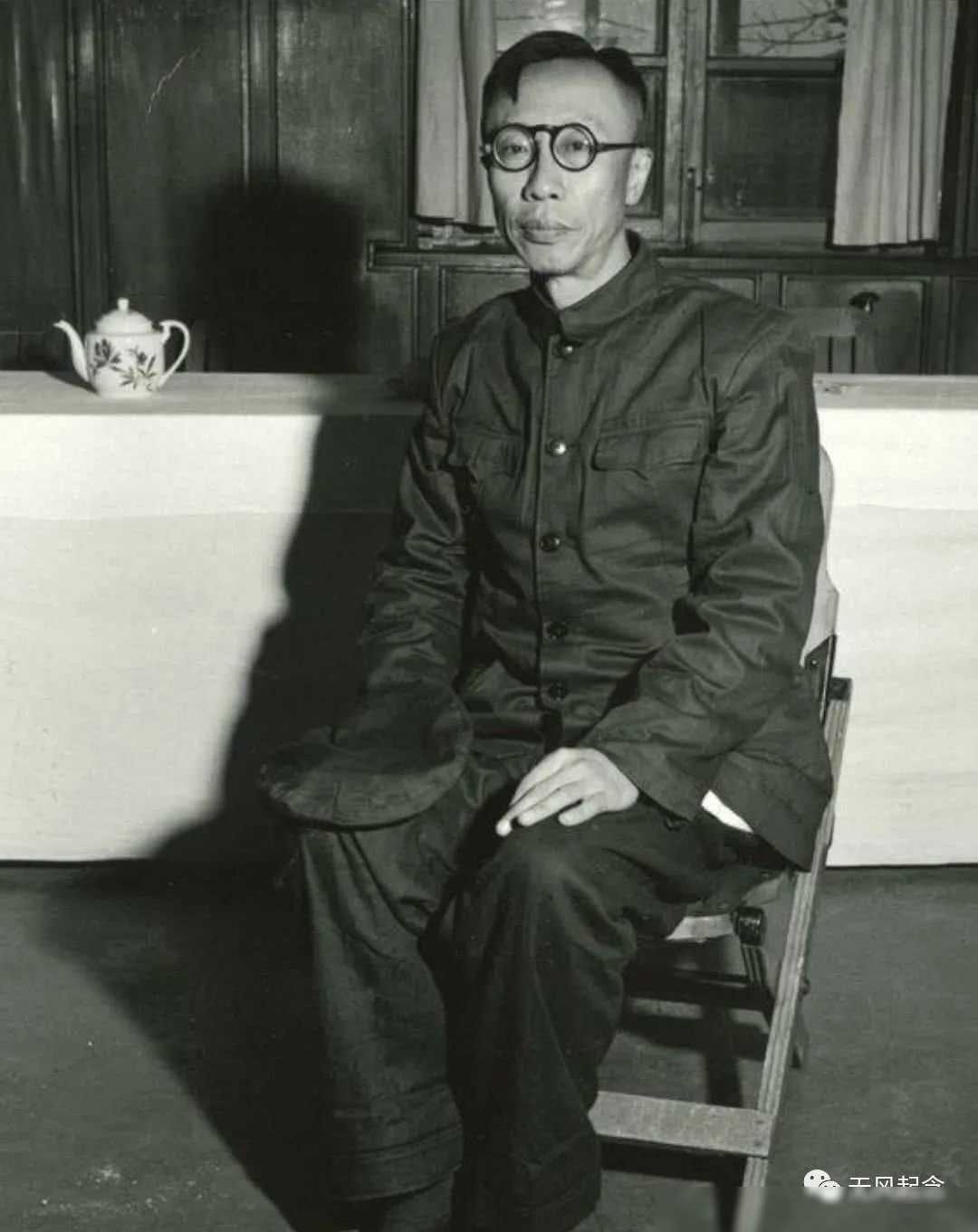

这段故事不仅是溥仪和鹿钟麟个体命运的交汇,更是中国封建制度结束的象征,是从皇权向人权的转变。这一历史转折的揭示,不仅对当事人的思考带来冲击,也使读者在故事中感悟到权谋与平凡、历史与人性的交织。这是一场关于大时代下的微观人生,是一次心灵的对话,也是一场历史的审视。

在这段历史的交汇中,溥仪和鹿钟麟的对话呈现出一种别样的和解。溥仪对鹿钟麟的解释让他恍若隔世,当初被赶离紫禁城的惊慌似乎在瞬间烟消云散。鹿钟麟的坦然笑容,让人想起曾经的复杂政局。他们两人在这个特殊的场合相遇,或许是历史的巧合,又或者是宿命的安排。两位老者相视而笑,仿佛在那一刻,他们放下了曾经的恩怨,只剩下对逝去岁月的默默感慨。

这段历史充满戏剧性的交锋,似乎是权谋与平凡的对峙,却又在岁月流转中演变成心灵深处的一场对话。这是一种历史的解构和超越,不再被权谋的表面所迷惑,而是回归到人性的深层。两位主人公在相对尘埃落定的岁月中,找到了平和。他们的故事告诉我们,历史并非是简单的黑白分明,其中充满了纷繁复杂的情感和抉择。

故宫的广场上,溥仪和鹿钟麟相拥合影,这是一种历史的和解,也是对那个曾经的自己和彼此的一种告别。这一刻,他们超越了个体的恩怨,站在了一个更高的层次,那是岁月沉淀出的智慧。历史的记忆虽然刻骨铭心,但它也教会人们放下,去理解,去接纳。这对于一个曾经的皇帝和曾经的将军来说,无疑是一种历史性的豁然开朗。

这段溥仪与鹿钟麟的交往,是历史长河中一抹明亮的色彩。他们或许并非英雄豪杰,但他们在历史的浪潮中做出了属于自己的选择,也因此在相逢时能笑对过去。这场历史的“逼宫”,成为了一段深深扎根于人心中的传奇,它告诉我们,每个人的人生都是一部独特的历史,而历史的真谛并非停留在事实的表面,更在于人性的体验和超越。这是一场心灵的漫游,让我们思考过去,理解当下,更能坦然面对未来。

-

- 「干货」2017年全年邮票高清图片欣赏,包含撤销发行及部分大小版

-

2025-11-14 03:05:57

-

- 民间故事:涌泉相报

-

2025-11-14 03:03:43

-

- 螳螂-益虫界的武林高手

-

2025-11-14 03:01:29

-

- 1990年南薰礁悬案:守岛11人遇袭6人死亡5人失踪,真凶至今未找到

-

2025-11-14 02:59:15

-

- 朝鲜为何至今没搞改革开放?三次尝试三次放弃背后,到底有何苦衷

-

2025-11-14 02:57:00

-

- 英国5名中国教师用中国式教育方法去教英国学生

-

2025-11-14 02:54:46

-

- 黑暗风格的《钢铁是怎样炼成的》插图,竟然在现今的俄罗斯很走俏

-

2025-11-14 02:52:32

-

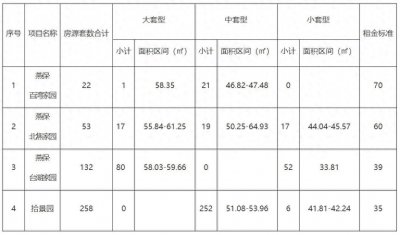

- 西城区465套公租房将启动配租,快来了解→

-

2025-11-14 02:50:18

-

- 女子打工被人囚禁,中途哀求:求你慢一点,我下面好疼

-

2025-11-14 02:48:03

-

- “魏晋风”和“晋制”汉服,存在哪些不同?

-

2025-11-14 02:45:49

-

- 过年前“大扫除”有啥讲究?

-

2025-11-12 10:11:59

-

- 笔记本电脑触摸板如何开关

-

2025-11-12 10:09:45

-

- 中国最牛逼的三个奥运冠军刘翔排不到第一

-

2025-11-12 10:07:30

-

- 物业一年赚的钱真是你不敢想的!

-

2025-11-12 10:05:16

-

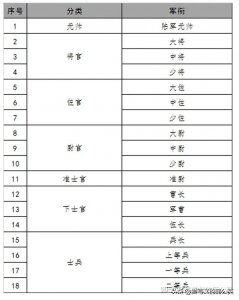

- 二战兵种军衔与徽章图集——日本篇

-

2025-11-12 10:03:02

-

- 1776年的四件事,告诉你中国与世界的差距

-

2025-11-12 10:00:48

-

- 清明节之来源与流传

-

2025-11-12 09:58:33

-

- 对陈家沟的误解都从哪里来?

-

2025-11-12 09:56:19

-

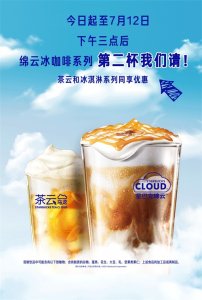

- 星巴克「买一送一」来了!这次终于不用任何条件...

-

2025-11-12 09:54:05

-

- 我和岳父的那一夜(二)

-

2025-11-12 09:51:50

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民