清明节之来源与流传

清明节之来源与流传

清明节的文化起源据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼,后来民间亦相仿效,于此日祭祖扫墓,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗。

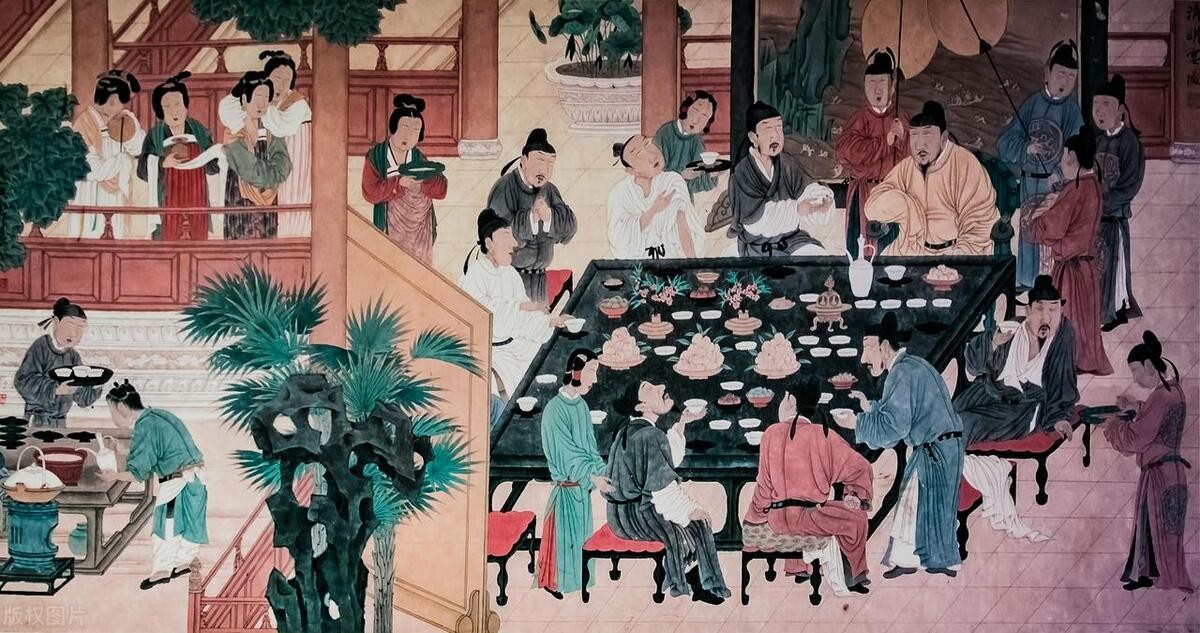

据历史记载,在两千多年前的春秋战国时代,晋国公子重耳逃亡在外,生活艰苦。

跟随他的介子推不惜从自己腿上割下一块肉让他充饥,后来重耳回到晋国,做了国君(即晋文公),大肆封赏所有跟随他流亡的随从。唯独介子推拒绝接受封赏,带了母亲隐居绵山。

晋文公无计可施,只好放火烧山,他想,介子推孝顺母亲,一定会带着老母出来。谁知这场大火却把介子推母子烧死了。

为了纪念介子推,晋文公下令每年的这一天,禁止生火,家家户户只能吃生冷的食物,这就是寒食节的来源。而寒食节与清明节是两个不同的节日,到了唐朝,将祭拜扫墓的日子定为寒食节。

寒食节的正确日子是在冬至后一百零五天,约在清明前后,因两者日子相近,所以便将清明与寒食合并为一日。到了宋元时期,清明节逐渐由附属于寒食节的地位上升到取代寒食节的地位。因此,清明节的起源据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼,后来民间亦相仿效,于此日祭祖扫墓,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗。

西方并没有清明节,清明节是中国特有的传统节日,起源于据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼,后来民间亦相仿效,于此日祭祖扫墓,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗。

虽然西方国家有类似的纪念活动,如纪念逝去的亲人或先烈,但这些活动通常并不是全民性的节日,也没有像清明节那样深厚的文化内涵和历史背景。

然而,随着全球化的进程加速,越来越多的西方国家开始了解和接受中国的传统文化,包括清明节。一些华人社区或对中国文化感兴趣的西方人也会参与到清明节的庆祝活动中来,体验中国的传统文化和风俗。但总的来说,清明节仍然是中国特有的传统节日,它在中国文化中具有不可替代的地位和意义。

-

- 对陈家沟的误解都从哪里来?

-

2025-11-12 09:56:19

-

- 星巴克「买一送一」来了!这次终于不用任何条件...

-

2025-11-12 09:54:05

-

- 我和岳父的那一夜(二)

-

2025-11-12 09:51:50

-

- 钱都去哪了?辽宁兴隆大家庭商业集团破产!

-

2025-11-12 09:49:36

-

- 两连败后广州队爆发内讧!郭士强炮轰管理层,还4字嘲讽交易决定

-

2025-11-12 09:47:22

-

- 国内最帅荣威I5改装案例

-

2025-11-12 09:45:08

-

- “乩”不读zhàn,也不读luàn,那它的正确读音是?

-

2025-11-12 09:42:54

-

- “乩”不读zhàn,也不读luàn,那它的正确读音是?

-

2025-11-12 09:40:39

-

- 全面解析古典与传统健美的区别

-

2025-11-12 09:38:25

-

- 花臂图腾纹身 彰显男士本色

-

2025-11-12 09:36:11

-

- 卓力电器集团成长史

-

2025-11-12 09:33:56

-

- 株洲方特欢乐世界最齐全游玩攻略

-

2025-11-12 09:31:42

-

- 三国演义中东吴所占据的江东,今天位于什么地方?

-

2025-11-12 09:29:28

-

- 【穷】字和【富】字拆开看,原来古人早告诉我们如何致富了?

-

2025-11-11 03:15:39

-

- 一吻便倾倒众生的盛世美颜到如今的油腻大叔,小李子经历了什么?

-

2025-11-11 03:13:25

-

- 三农工作的重要性

-

2025-11-11 03:11:10

-

- 你的微信头像该换一换了,40张自强不息励志大气签名头像,请查收

-

2025-11-11 03:08:56

-

- 空调不凉了是什么情况?6种原因你要了解

-

2025-11-11 03:06:42

-

- 广西网红榜首:许华升

-

2025-11-11 03:04:28

-

- 震撼巴黎之夜!蒂塔·万提斯上演跨界脱衣舞奇迹,颠覆传统

-

2025-11-11 03:02:14

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民