摩尔定律(Moore`s Law)究竟是怎么来的?

摩尔定律(Moore`s Law)究竟是怎么来的?

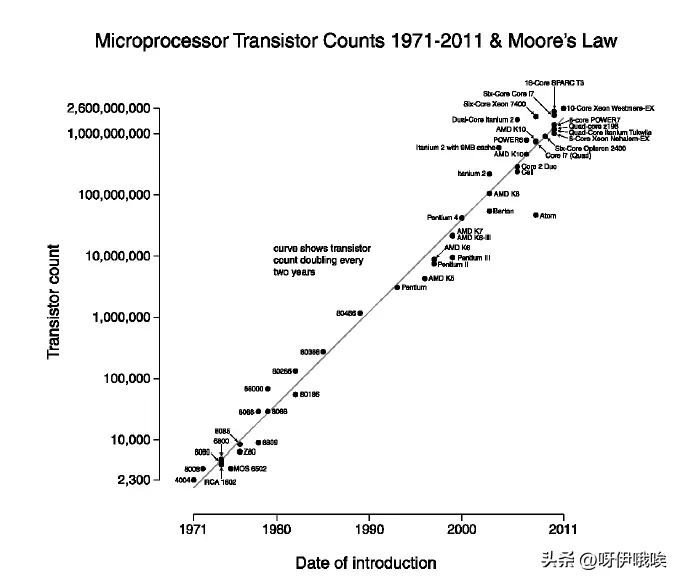

摩尔定律是一个观察结果,表明在计算硬件的发展历程中,集成电路上的晶体管数量大约每两年翻一番。通常引用的“18个月”时期是由英特尔高管大卫•豪斯提出的,他预测这一时期内芯片性能将翻倍(这是更多晶体管和晶体管速度加快的综合效应)。

这一法则以英特尔的联合创始人戈登•摩尔的名字命名,他在1965年的一篇论文中描述了这一趋势。这篇论文指出,自从1958年集成电路发明以来,到1965年,集成电路中的组件数量每年翻一番,并预测这一趋势将在“至少十年内”持续下去。摩尔的这一预测被证明是异常准确的,部分原因在于这一法则现已被半导体行业用于指导长期规划,并设定研究与开发的目标。

许多数字电子设备的能力与摩尔定律密切相关:处理速度、存储容量、传感器,甚至数字相机中像素的数量和大小。这些指标都在以(大致)指数级的速度提升。这种指数级的改进显著增强了数字电子设备在几乎所有经济领域中的影响力。摩尔定律描述了20世纪末和21世纪初技术和社会变革的动力。

CPU晶体管数量与引入日期的图表。纵轴使用的是对数刻度;该线条对应于晶体管数量每两年翻一番的指数增长。

这一趋势已经持续了超过半个世纪。2005年的一些来源预计这一趋势将至少持续到2015年或2020年。然而,2010年更新的国际半导体技术路线图指出,从2013年底开始,增长速度将减缓,此后晶体管的数量和密度将仅每三年翻一番。

历史来源

“摩尔定律”这一术语大约在1970年由加州理工学院教授、VLSI(超大规模集成电路)先锋以及企业家卡弗·米德创造,指的是戈登·E·摩尔的一个声明。早在此之前,类似的计算能力增长预测已经出现。阿兰·图灵在他1950年的论文《计算机械和智能》中预测,到千年之交,我们将拥有“存储容量约为10^9”的计算机,今天我们称之为“128兆字节”。摩尔可能在1960年的一次讲座上听到道格拉斯·恩格尔巴特(当今机械计算机鼠标的共同发明者)讨论集成电路尺寸缩小的前景。一篇2009年8月31日《纽约时报》的文章将恩格尔巴特的这一预测归功于他在1959年的言论。

摩尔最初的声明,即晶体管数量每年翻一番,可以在他于1965年4月19日发表的《将更多组件压缩到集成电路中》一文中找到:“为了实现最小的组件成本,复杂性以每年大约翻倍的速度增加……在短期内,这一速度可以预期将持续,甚至可能加快。从长期来看,增长速度有些不确定,尽管没有理由相信它将在至少10年内不会保持相对稳定。这意味着到1975年,最低成本的集成电路中组件数量将达到65,000。我相信这样的一个大型电路可以在一个单一的硅片上构建。”

随着时间的推移,摩尔稍微调整了摩尔定律的表述,回顾来看增强了人们对这一法则的准确性的看法。最显著的是,在1975年,摩尔将他的预测修改为每两年翻一番。尽管存在流行的误解,他坚称自己没有预测“每18个月翻一番”。然而,英特尔的一位同事大卫·豪斯考虑到晶体管性能的提高,得出结论认为集成电路的性能将在每18个月翻一番。

在2005年4月,英特尔出价10,000美元购买一份首次发表摩尔文章的《电子杂志》原版。居住在英国的一位工程师是首位找到该刊物并向英特尔提出供给的人。

作为行业目标和自我实现的预言

尽管摩尔定律最初以观察和预测的形式提出,但它被接受的程度越高,就越成为整个行业的目标。这推动了半导体制造商的营销和工程部门投入巨大的精力,以追求预期中的处理能力增幅,假设他们的一个或多个竞争对手很快就会实际实现这一目标。在这方面,摩尔定律可以被视为一种自我实现的预言。

摩尔第二定律

(罗克定律)

随着计算机性能对消费者的成本下降,生产者履行摩尔定律的成本却呈现相反的趋势:研发、制造和测试的成本随着每一代芯片的推出稳步上升。不断上涨的制造成本是维持摩尔定律的重要考虑因素。这导致了“摩尔第二定律”的形成,也称为罗克定律,即半导体制造厂的资本成本也随着时间的推移呈指数增长。

推进技术所需的材料(如光刻胶、其他聚合物和工业化学品)源自自然资源,例如石油,因此也受到这些资源成本和供给的影响。尽管如此,光刻胶的成本因更高效的交付方式而有所下降,但依然存在短缺的风险。

-

- 客观讨论一下,我乘坐东方航空的感受与体验。

-

2025-11-15 15:06:11

-

- 83年黄河震撼现神秘水晶棺,内里之物科学无法解释,真相引人深思

-

2025-11-15 15:03:56

-

- 印象大红袍本年度演出季停演时间,官宣!

-

2025-11-15 15:01:42

-

- 胜利油田员工自曝年终奖、月收入,网友惊诧:在东营低的离谱了吧

-

2025-11-15 14:59:28

-

- 三个男人为她离婚,张翰华晨宇为她争风吃醋,她却转头与肖战热吻

-

2025-11-15 14:57:13

-

- 陈志朋:从“帅气”到“妖气”,毁容,过气的他,想复出有多难?

-

2025-11-15 14:54:59

-

- 苍月奥特曼:来自宇宙的战士

-

2025-11-15 14:52:45

-

- 爱国:一场需要理性的精神觉醒

-

2025-11-15 14:50:31

-

- 58岁宋祖英近照流出:她还很年轻,气质杠杠的,手臂肌肉线条吸睛

-

2025-11-15 14:48:17

-

- 一文讲清楚姜子牙为什么没给自己封神

-

2025-11-15 14:46:02

-

- 昔日英雄联盟上单霸主PDD其竞技实力究竟如何?

-

2025-11-15 14:43:48

-

- 老实人是怎样变成狠人的?教你30招(收藏)!

-

2025-11-15 14:41:34

-

- 汉族最冷僻的十大姓氏,竟有人姓"死"姓"尸"?揭开千年秘闻

-

2025-11-15 14:39:20

-

- 手把手教你选出好猫粮,以冠能猫粮为例上手测评

-

2025-11-15 14:37:05

-

- 抹香鲸是海洋中比肩虎鲸的大型齿鲸,为啥总追着大王乌贼不放?

-

2025-11-15 14:34:51

-

- 浙江大学的优势专业在国内外的排名是什么样的

-

2025-11-15 14:32:37

-

- 婺源高铁站⇋篁岭景区“站点巴士”正式上线

-

2025-11-15 14:30:22

-

- 溥杰夫人唐石霞:与卢小嘉的情史如何影响伪满宫廷?

-

2025-11-15 14:28:08

-

- 弹弓斜握瞄打法——只要会横握瞄打,就会斜握瞄打

-

2025-11-15 14:25:54

-

- 被称“东霸天”,通辽“黑老大”的江湖路

-

2025-11-15 07:16:48

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民