汉族最冷僻的十大姓氏,竟有人姓"死"姓"尸"?揭开千年秘闻

汉族最冷僻的十大姓氏,竟有人姓"死"姓"尸"?揭开千年秘闻

一、姓氏里的活化石:当你的名字成为历史孤本

"您好,我姓死,死亡的死。"2017年河南荥阳某派出所户籍窗口前,一位老者颤巍巍递上身份证时,民警反复确认了三次才敢录入系统。这个全国仅存千余人的"死"姓家族,正是汉族姓氏文化中最神秘的活化石。

在中国14亿人口中,有超过7000个现存姓氏,但前100个大姓就覆盖了85%的人口。那些不足万人的稀有姓氏,像散落银河的孤星,承载着千年历史密码。我在洛阳古籍修复中心工作期间,意外发现明万历年间《奇姓录》手抄本,揭开了十个濒临消失的汉族姓氏的惊人往事。

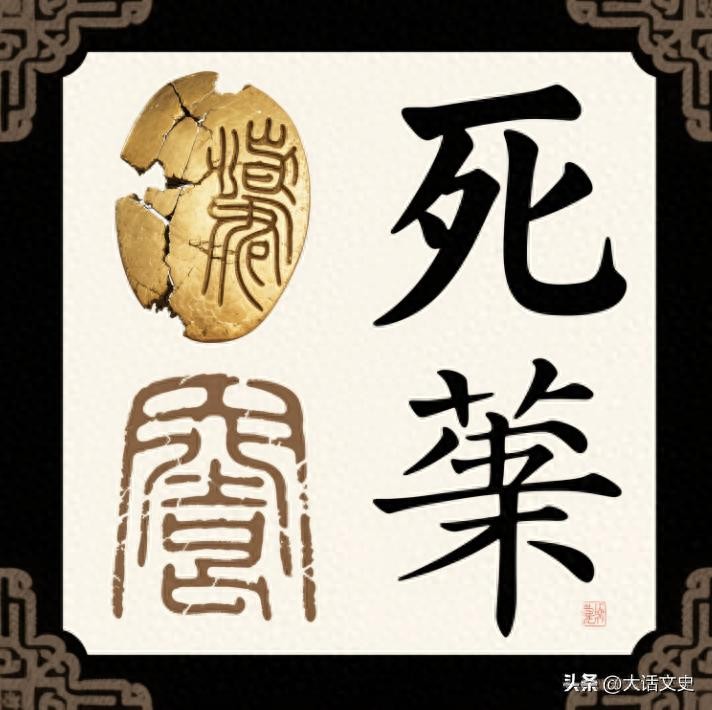

二、鲜卑屠刀下的幸存者:死姓

"死"姓起源要追溯到1600年前的五胡乱华时期。公元439年,北魏太武帝拓跋焘灭北凉,原本定居武威的鲜卑族拓跋部死旗营将士为躲避清算,取"死守忠节"之意改姓。洛阳邙山出土的北魏墓志铭中,"死守忠"三字赫然在列,佐证了这个悲壮姓氏的起源。

三、唐代酷刑催生的姓氏

2015年陕西凤翔考古现场,出土的唐僖宗年间石碑上刻着"毒元吉"三字。这个令人不寒而栗的姓氏,竟源于晚唐僖宗对叛将的"赐毒姓"酷刑。《新唐书》记载,中和元年(881年)黄巢部将毒元宗投降后,被勒令全族改姓"毒",成为古代刑法姓氏的活标本。

四、消失的西域古国印记

在敦煌藏经洞文书中,"鄯"姓多次出现。这个源自汉代西域鄯善国的姓氏,如今全国仅存427人。新疆博物馆藏的《鄯氏家谱》记载,东汉永元三年(91年),鄯善王子鄯安归汉,其后裔逐渐东迁,在河西走廊留下这个丝路古国的最后印记。

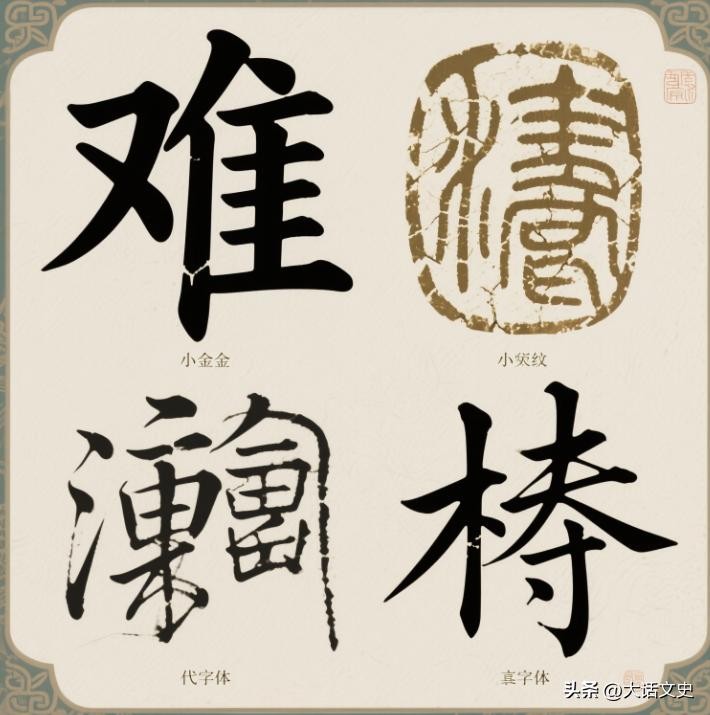

五、被误解千年的神圣符号

"难"姓在韩国被误作朝鲜姓氏,实为鲜卑族"难楼"部后裔。2003年郑州出土的北魏墓志显示,"难楼虎"曾任北魏镇西将军。这个姓氏的尴尬在于常被误读为灾难的"难",却承载着古代游牧民族对"难水"(今嫩江)的原始崇拜。

六、道家传承的活证据

"老"姓与道家渊源极深。2018年亳州老子故里发现的宋代族谱证实,当地老姓确为老子后裔分支。有趣的是,这个看似年长的姓氏,在广东四会方言中发音同"鲁",当地老人介绍婚俗时曾说:"我们老家人结婚,要拜老子像三次"。

七、古战场催生的黑色幽默

"黑"姓起源充满战争智慧。宁夏贺兰山岩画旁出土的西夏文书记载,党项族将领黑利为躲避蒙古追杀,率部改汉姓"黑"。如今河南杞县的黑姓祠堂里,还挂着"面黑心赤"的祖训,成为这个军武世家最后的幽默坚守。

八、刽子手家族的千年救赎

"刀"姓在云南墨江的传说令人唏嘘。据清代《临安府志》记载,元朝刑官刀氏因不满滥杀,举家逃至哀牢山,改行铸剑为生。现在墨江的刀姓后人仍保持着月圆之夜为古剑涂油的习俗,说是要"镇住祖上的杀气"。

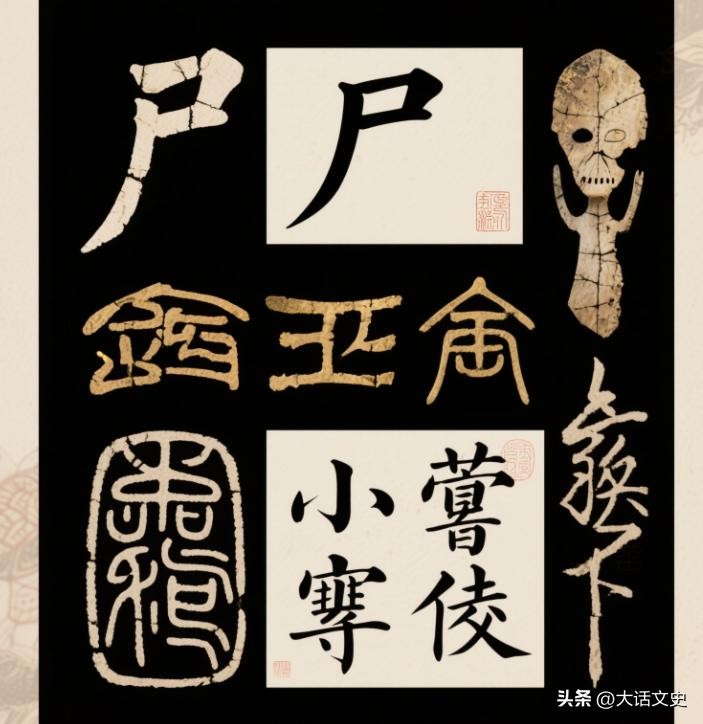

九、被污名化的上古神职

"尸"姓本是周朝重要官职,《周礼》记载"尸祝"负责宗庙祭祀。但北宋靖康之变后,这个姓氏因与尸体同字惨遭污名化。我在山西运城遇到的尸姓老人说:"小时候老师总让我改姓,但我家族谱写着'吾祖乃文王尸祭之后',这是荣誉啊!"

十、帝王心术造就的悲剧

"雒"姓的兴衰堪称帝王权谋的牺牲品。湖北云梦出土的秦简证明,雒姓原是秦国军功贵族。但据《史记》记载,秦始皇因"雒"与"落"同音不祥,将其贬为贱姓。如今成都雒城镇的雒姓族人,仍保留着除夕夜倒贴"福"字的习俗,说是要"倒转厄运"。

正在消逝的文化基因:这些稀有姓氏正以每年1.2%的速度消失。在河北行唐县,最后一个"难"姓家族为让孩子顺利入学,被迫集体改姓"南"。姓氏学者王大有痛心地说:"每个稀有姓氏都是部活的华夏迁徙史,消亡一个就相当于烧掉半部史书。"

藏在姓氏里的中国密码:当我们调侃"你贵姓"时,可能正在触碰一个千年文明密码。从"死"姓承载的少数民族汉化史,到"毒"姓记录的古代刑法制度,每个稀有姓氏都是解码中华文明的重要拼图。下次遇到特别姓氏时,不妨多问句"您这姓有什么典故",或许就能打开一段尘封的历史。

你的身边有稀有姓氏吗?欢迎在评论区分享你听过最特别的姓氏!

-

- 手把手教你选出好猫粮,以冠能猫粮为例上手测评

-

2025-11-15 14:37:05

-

- 抹香鲸是海洋中比肩虎鲸的大型齿鲸,为啥总追着大王乌贼不放?

-

2025-11-15 14:34:51

-

- 浙江大学的优势专业在国内外的排名是什么样的

-

2025-11-15 14:32:37

-

- 婺源高铁站⇋篁岭景区“站点巴士”正式上线

-

2025-11-15 14:30:22

-

- 溥杰夫人唐石霞:与卢小嘉的情史如何影响伪满宫廷?

-

2025-11-15 14:28:08

-

- 弹弓斜握瞄打法——只要会横握瞄打,就会斜握瞄打

-

2025-11-15 14:25:54

-

- 被称“东霸天”,通辽“黑老大”的江湖路

-

2025-11-15 07:16:48

-

- “五福临门”究竟指哪“五福”?

-

2025-11-15 07:14:34

-

- 鹿晗关晓彤7年之痒:揭秘天价分手协议背后的真相

-

2025-11-15 07:12:19

-

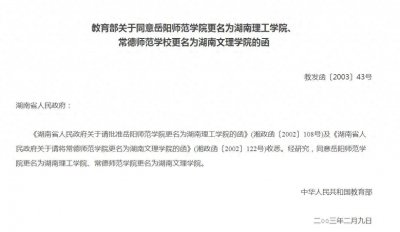

- 湖南文理学院是如何输给了湖南理工学院的?湖南理工即将更名大学

-

2025-11-15 07:10:05

-

- 广东东莞6个最佳旅游景点,东莞周边好玩的地方推荐

-

2025-11-15 07:07:51

-

- 2025年法定假期增至14天!打工人狂欢背后:企业喊‘扛不住’

-

2025-11-15 07:05:37

-

- 普顿受害者快点来看看

-

2025-11-15 07:03:22

-

- 中科院院士陆大道:贪大求快是一些新城新区失败的主要原因

-

2025-11-15 07:01:08

-

- 倪萍伺候陈凯歌6年,却被陈红“孕肚逼宫”,甚至被嘲讽是老女人

-

2025-11-15 06:58:54

-

- 开国少将黎原的故事4.1

-

2025-11-15 06:56:40

-

- 10款逆天勤花月季!高颜值+爆花机器,用绽放密度对抗时光荒芜

-

2025-11-15 06:54:25

-

- 家庭生日宴,简单的家常菜里藏不住的欢声笑语,是我们平凡的幸福

-

2025-11-15 06:52:11

-

- 广深高速:高速公路界的吸金王,财富制造机!

-

2025-11-15 06:49:57

-

- 我们永远不能忘记的国耻事件有哪些,发生在何时?(1)

-

2025-11-15 06:47:43

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民