我国第一颗人造卫星上的“宜昌贡献”,向科研工作者致敬!

我国第一颗人造卫星上的“宜昌贡献”,向科研工作者致敬!

“1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星使用了宜昌市半导体厂生产的3AD1-5锗管,为卫星发射成功做出贡献而受到国务院、中央军委的表彰。”

——摘自《宜昌市志》

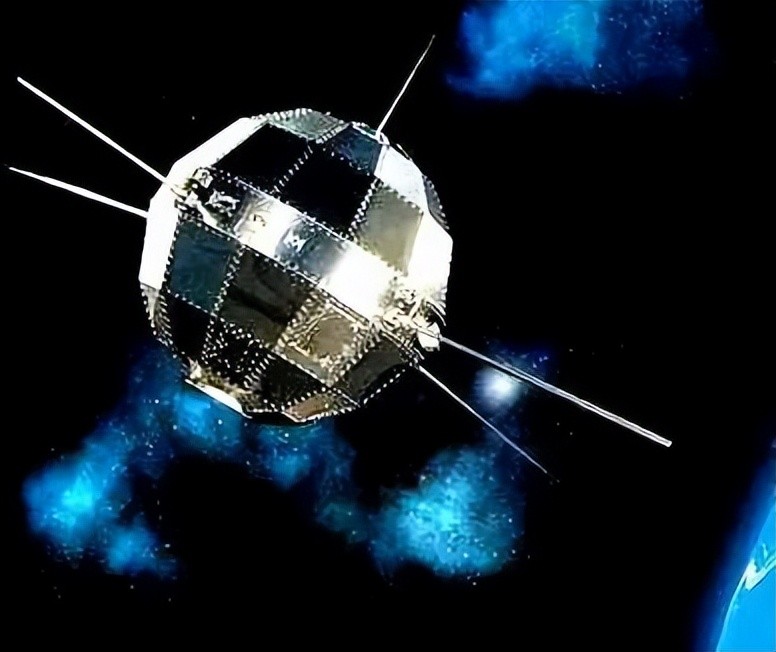

东方红一号 (图片来源于网络)

2009年,当我们在《宜昌市志》的“大事记”上读到这段简洁的文字时,内心对当年那些奇迹的创造者充满深深的敬意!

产自宜昌的“半导体三极管”究竟是怎样上了我国第一颗人造地球卫星的?许多人对此甚是关心,这也是我们希望通过追踪采访解开的谜底。

1寻找故人

几经辗转,我们通过宜昌市经委老干部科许健科长牵线搭桥,终于找到了叶德复老人。

出生在湖北荆州江陵的叶德复,时年69岁。44年前,他从武汉大学物理系毕业后,分配至宜昌市机械工业局。从1970年起,他先后在市无线电厂、市半导体厂、市电子管厂工作,后任市半导体厂党委书记和宜昌市电子工业总公司副总经理。如今,这位头发发白的高级工程师,谈及当年激情燃烧的岁月,禁不住感慨万千。

接到我们的采访要求,这位老者悄悄来到位于宜昌城区绿萝路的半导体厂所在地,见到当年的绝大部分厂房已被开发成商品楼房。他想搜集点有关资料,竟不知从何入手。后来,他觉得要说清楚当年的事,必须找到杨茂极。

杨茂极是当年“半导体三极管”生产的“主管技术员”。拔打电话,登门寻找,两次赴空。6月1日傍晚,叶老经过不断追踪,最终在宜昌城区找到了杨茂极。

头发发白的杨茂极,居住在当年赫赫有名的“劳模楼”。建在宜昌城区胜利三路的这栋楼房虽然现在显得有些陈旧过时,但在上个世纪80年代,只有为国家做出了突出贡献者或省以上劳模才有资格住进这栋楼房。

叶老向我们透露,当年,宜昌市整个电子工业系统,只有杨茂极等两人享受了这种待遇。

杨茂极就是因为组织生产上卫星“半导体三极管”有功,当上了湖北省劳模,住进了“劳模楼” 。

年逾7旬的杨茂极,老家在四川泸州。当年从云南大学物理系毕业之后,他分到了北京774厂,从事的就是“半导体三极管”的研制与生产。1969年底,他从北京调到了宜昌市半导体厂。如今的杨老,干练,精神,健谈。见到老伙计,叶老非常开心。他笑道,年轻的时候,老杨还是蛮潇洒的。

叶德复、杨茂极﹙右﹚两位老人接受三峡日报记者独家专访 (江边/摄)

2宜昌电子工业从无到有

叶老提及当年“半导体三极管”上卫星,往事历历在目。

阳光明媚的春天,是催生万物的季节。叶老说,曾经创造出辉煌业绩的宜昌市电子工业,就诞生于1966年的春天。

当年3月,在国家第四机械工业部(简称“四机部”)支持下,将北京774厂的锗低频大功率晶体管生产线及775厂的高压整流管、小型闸流管等4条生产线调拨给宜昌市,填补了鄂西电子工业的空白。

这年的盛夏5月和6月,宜昌市政府分别批准成立宜昌市半导体厂(1969年7月之前名叫宜昌市无线电厂)和宜昌市电子管厂。

杨老告诉我们,1969年隆冬,他从北京调到宜昌时,宜昌市半导体厂仅有几十名员工,厂房是租借二马路的三峡饭店。

当然,谁也未曾料到,这个名不见经传的小厂生产的产品,后来会登上我国首颗人造地球卫星。

从这年底到第二年5月,杨茂极和从北京调来的技术人员张世杰、韩庆民等,与工人们一道,经过近半年的奋战,将从千里迢迢之外搬运而来的4条生产线安装完毕。

经过3个月调试,终于批量生产出了“半导体三极管”。 经国家有关权威机构检测,其参数达到北京774厂同类产品的水平。

这是有史以来在宜昌本土首次生产出来的“半导体三极管”。

当年,这个厂还利用北京774厂的设备,完成了国家下达的10万支锗低频大功率晶体管的任务。杨老说,1968年建成的锗管生产线,已初具批量生产能力。到1972年,年产量达到30万支。

发展电子工业,急需专业人才。当时市半导体厂的厂长刘达武,是从部队转业的。这位出生于辽宁锦州的转业军人厂长,对国防事业有着特殊的情感。广纳人才,他可谓求贤若渴。

1969年至1970年,在国家和省市有关机构的鼎力支持下,刘达武等厂领导四处奔波,先后从国家电子工业部14研究院、中国科学院半导体研究所、中国科技大学、北京774厂引进了36名电子专业技术人才。

当年能从北京引进如此之多的专业人才,堪称奇迹。

叶老说,这些人才的引进,不仅是为当时发展宜昌电子工业储备了高层次的人才,也为后来宜昌的“半导体三极管”上东方红卫星奠定了厚实的根基。

当年宜昌市半导体厂厂景 ( 江边 翻拍)

3国家选中宜昌市半导体厂

据有关史料记载,早在1956年,我国首次把开发火箭技术纳入国家十二年科学发展规划。

1957年,著名科学家钱学森等积极倡导我国研制人造卫星。

时隔一年,毛泽东主席发出号召,“我们也要搞人造卫星”!

根据党和国家的战略考虑,中国科学院把研制发射人造卫星列为1958年的重点战略任务。

由此,我国第一次揭开了向太空进军的序幕。

在这场看不见硝烟的战场上,我国科技工作者卧薪尝胆,埋头苦干,克服难以想象的困难,完全依靠自己的力量,在征服太空之路上艰难探索。

当时,有人曾提出过研制高能推进剂运载火箭、发射重型卫星和在1959年国庆节将中国的第一颗卫星送入太空的设想。这种设想因脱离了我国当时的经济实力、科技水平和工业基础,彼时缺乏实现的可能。

1959年初,中国科学院传达邓小平同志指示:“卫星明后年不放,与国力不相称”。据此,有关方面调整部署,提出“以探空火箭练兵、空间物理探测打基础、不断探索卫星发展方向,筹建空间环境模拟试验室,研究地面跟踪接收设备”的具体方针。通过贯彻这一方针,我国在火箭技术、航天器技术、有效载荷技术、姿态控制技术、轨道设计和发射技术的研究和试验,以及人才的培养和训练等都取得了很大的进展。

就是在这场代表当时国家最高水准的科技攻关活动中,国家科工委给宜昌市半导体厂下达了生产“锗晶体三极管”的指令。

当时,我国有几十家生产“半导体三极管”的厂家。

为什么国家偏偏选中了宜昌市半导体厂?

据杨老分析,这其中的主要原因有两点。第一,宜昌半导体厂的设备都是从北京直接搬迁过来的,主要技术力量也来自北京。从事我国人造卫星研制的专家对此情况比较熟悉,对宜昌半导体厂生产的“半导体三极管”的质量非常信任。第二,宜昌从北京科研机构引进了几十名电子专业人才,他们与国家人造卫星研制机构和有关专家有着千丝万缕的联系,信息沟通比较顺畅,这也是其他厂家没有的独特优势。

叶老和杨老告诉我们,当时国家科工委要求宜昌生产的“半导体三极管”,要“高可靠”,对“封装”工艺要求特别严格,绝对不能漏气。为此,全厂可谓万里挑一,精心制造、选择出最优的产品。

宜昌“半导体三极管” 以其过硬的质量,最终登上了我国第一颗人造卫星。

这是杨茂极先生珍藏的与装上我国第一颗人造卫星一模一样的“半导体三级管” (江边/摄)

4宜昌继续为航天事业服务

“半导体三极管”上卫星虽然发生在1970年,两位老人回忆起当年那段刻骨铭心的往事,心情仍难以平静。

杨老颇为得意地告诉我们,他至今仍珍藏着当年与上卫星一模一样的一枚“半导体三极管”。听到这里,我们非常兴奋,要求看看这枚神奇的“半导体三极管”。老人小心翼翼地从箱子里拿出这枚“半导体三极管”,我们有幸一睹其芳容。老人说,这个“半导体三极管”表面虽然氧化了,变了色,但还是具备其功能。

老人告诉我们,生产这枚“半导体三极管”,至少要经过20多道工艺。他说,这枚“半导体三极管”大约重十克左右。它在“东方红一号”卫星上起着“音频功率放大”的作用。能够成功地将家喻户晓的《东方红》优美的乐曲传回地球,就是宜昌市“半导体三极管”立下的汗马功劳。

1970年4月24日,重达173公斤的“东方红一号”卫星,作为我国第一颗人造地球卫星成功发射。

按时间先后,我国是继苏、美、法、日之后,世界上第5个用自制火箭发射国产卫星的国家。事后,国务院、中央军委特致电宜昌市半导体厂表示祝贺,并给予嘉奖。

叶老告诉我们,自此之后,宜昌市电子企业继续为我国航天事业做出了卓越贡献。

距我国第一颗人造卫星成功发射10年之后也就是1980年5月18日,我国成功发射第一枚远程运载火箭。宜昌半导体厂生产的锗晶体管,宜昌电工仪器厂生产的程序控制稳压器,宜昌八一钢厂生产的优质专用钢材,有的安装在火箭上,有的用于地面控制,为我国第一枚远程运载火箭的成功发射做出了贡献。为此,中共中央、国务院、中央军委致电祝贺并嘉奖了这3家企业。

1984年9月12日,我国成功发射一颗科学实验通讯卫星,宜昌市半导体厂生产的半导体器件,宜昌电工仪器厂生产大型地面试验设备WYJ120—5型程序控制稳压器,再次为这颗科学实验通讯卫星成功发射做出了贡献。

中共中央、国务院、中央军委特对上述两家企业致电祝贺。国家电子工业部还为此通令嘉奖宜昌市半导体厂,并颁发了12000元奖金。

从我国成功发射第一颗人造地球卫星到我国成功发射第一枚远程运载火箭,再到我国成功发射一颗科学实验通讯卫星,都凝聚着“宜昌元素”,都凝聚宜昌科研工作者和人民群众的智慧和汗水!

这是宜昌这座城市的荣耀!

向劳动者致敬

共和国的繁荣昌盛,需要强大国防的守护。我们追踪采访记下这段文字,就是要铭记那些曾经为我国国防和航天事业做出卓越贡献的企业和科技人员、广大劳动者。

来源:碧水奔流

-

- 雅堂疑云:家具电商,还是P2P玩家?

-

2025-09-07 02:25:24

-

- 经济全球化与逆全球化

-

2025-09-07 02:23:10

-

- 歌声飘过70年,这些新疆歌曲你可曾记得

-

2025-09-07 02:20:55

-

- 歌声飘过70年,这些新疆歌曲你可曾记得

-

2025-09-07 02:18:41

-

- 旧社会的大烟鬼,不惜变卖家产,贩卖妻儿,几乎无药可救

-

2025-09-07 02:16:27

-

- 演员王洛勇23岁时迎娶丁宁,结婚40年时间内无绯闻流言

-

2025-09-07 02:14:13

-

- 老人游玩遭遇皇家卫兵呵斥,老人敬礼回应,自以为搞笑,实则丢人

-

2025-09-07 02:11:58

-

- 维克多·雨果:燃烧革命之笔,永恒的文学巨星

-

2025-09-07 02:09:44

-

- 白卷英雄张铁生:轰动一时后锒铛入狱,现状如何

-

2025-09-07 02:07:30

-

- 曾经的央视最美主持,却在拍戏时怀孕,今孩子已16岁生父依然成谜

-

2025-09-07 02:05:16

-

- 女演员外貌很重要,26岁王玉雯和35岁叶青对比来看,差距天壤之别

-

2025-09-07 02:03:01

-

- 1912年中国发生的重大事件

-

2025-09-07 02:00:47

-

- 盘点十部国产农村题材的电视剧,你看过几部?

-

2025-09-07 01:58:33

-

- 盘点:20部经典励志、奋斗、创业的电视剧,你最爱看哪一部?

-

2025-09-07 01:56:19

-

- GDP首破3000亿元,对黄冈意味着什么?

-

2025-09-07 01:54:05

-

- 丘吉尔激进的战争领导 ,为什么他会被誉为伟大的战争领袖?

-

2025-09-07 01:51:50

-

- 古楼烦国,取吉易名 山色湖光,钟灵毓秀 ——山西娄烦

-

2025-09-07 01:49:36

-

- 动漫手绘素材:上百张线稿图,不用买书了

-

2025-09-06 12:12:58

-

- 邹伟与闫妮离婚20年,他再婚生子获幸福,她情路坎坷至今未婚

-

2025-09-06 12:10:44

-

- 什么是光通信?

-

2025-09-06 12:08:30

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民