《廊桥遗梦》:当爱情与责任在雨中交织,你该如何抉择?

《廊桥遗梦》:当爱情与责任在雨中交织,你该如何抉择?

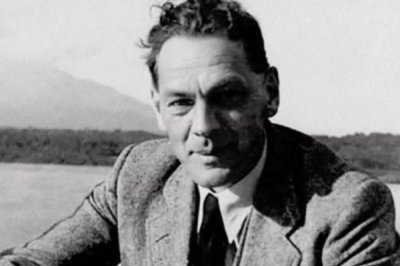

【美国】 罗伯特·詹姆斯·沃勒 美国小说家,摄影家,音乐家,北艾奥瓦大学商学院院长。多部作品曾跻身《纽约时报》畅销书排行榜。其代表作《廊桥遗梦》位居1993年畅销书排行榜榜首,该书的写作前后只用了不到两周。

《廊桥遗梦》这本书讲的是一份禁忌的爱情,深刻又无奈。他们爱上的,是彼此心中向往却又无法抵达的那个部分,宇宙的魔力让他们邂逅、相爱,变得完整,可是纠缠不如克制,或许将它遗失在廊桥是一种幸运。

【经典语录与场景再现】

人们会用一分钟的时间去认识一个人,用一个小时的时间去喜欢一个人,再用一天的时间去爱上一个人,却要用一辈子的时间去忘记一个人。

我愿你快乐,即使你的快乐不再是因为我。

爱情是美好纯洁的,但是放弃了责任的爱是会有污点的!放弃责任就会给爱蒙上阴影。

引言

一场大雨与一个世纪的叩问

雨幕如帘,车灯在湿漉漉的街道上晕开一片朦胧的光晕。

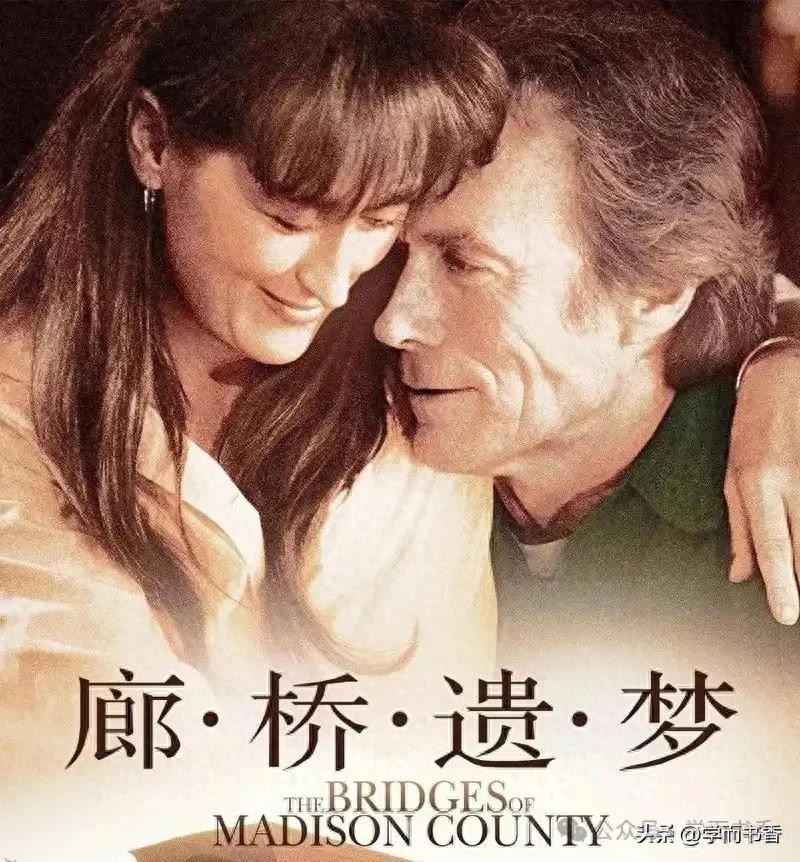

镜头里,梅丽尔·斯特里普的手紧握车门把手,指节泛白,眼神如刀刃般割裂着车窗外的雨帘。

克林特·伊斯特伍德饰演的摄影师罗伯特·金凯德站在雨中,目光灼灼,仿佛要将这六十秒的红灯熔化成永恒。

这一幕,是1995年电影《廊桥遗梦》最经典的镜头,也是无数人心中关于“选择”的终极拷问:“如果婚姻与真爱狭路相逢,你该如何抉择?”

这并非一个新鲜的命题。

托尔斯泰笔下的安娜·卡列尼娜以卧轨自尽回应了这份撕裂,而《廊桥遗梦》的女主角弗朗西丝卡却选择将四天的炽热爱恋封存为半生的隐痛。

两个故事相隔百年,却如镜面般映照出人性永恒的困境——“爱是本能,而责任是枷锁,但人终究无法仅凭本能活着。”

01

那不勒斯的红绸带,艾奥瓦的灰围裙

“少女时代的梦,总在柴米油盐中褪色。”

1950年代的意大利那不勒斯,25岁的弗朗西丝卡·约翰逊是咖啡馆里最耀眼的风景。

她黑发如瀑,红绸带在发梢跳跃,眼眸里盛着地中海的阳光。

彼时的她,是私立女中的文学教师,读叶芝的诗,向往“月亮的银苹果与太阳的金苹果”。

然而,战后的意大利满目疮痍,父母的催婚声与艺术系教授无疾而终的恋情,将她推向命运的岔路口。

美国大兵理查德的到来,像一束意外照进生活的光。

他穿着笔挺军装,眼神诚恳如中西部广袤的麦田。

“跟我去美国吧,那里有自由。”

他的求婚词简短如契约,却让弗朗西丝卡看见逃离琐碎的希望。

她剪下红绸带,换上素色围裙,随他远赴艾奥瓦州的农场。

“婚姻的真相,往往在誓言落地后才浮出水面。”

理查德厌恶城市的喧嚣,痴迷田园牧歌。

弗朗西丝卡的生活逐渐被挤牛奶、烤玉米饼和修补篱笆填满。

她曾偷偷在卧室楼上建了一间浴室,铺上玫瑰花纹的瓷砖,却被丈夫评价“太风骚”。

梳妆镜前的她,看着自己粗糙的双手和褪色的棉布裙,恍惚间想起叶芝的诗句:“多少人爱你青春欢畅的时辰,爱慕你的美丽,假意或真心。只有一个人爱你那朝圣者的灵魂,爱你衰老了的脸上痛苦的皱纹。”

02

廊桥上的黄菊与暗涌的星火

“命运总爱在平淡中投下一颗石子,激起涟漪,也掀起海啸。”

1965年8月,一个闷热的午后。

丈夫与儿女远赴州博览会,弗朗西丝卡独坐门廊秋千上,赤脚晃荡,冰茶在杯中泛起细密的汗珠。

一辆旧皮卡停在栅栏外,罗伯特·金凯德——这位为《国家地理》拍摄廊桥的摄影师,以迷路为名叩开了她的心门。

“点烟只需一刹那,心动却需要一生去平息。”

他递来一支骆驼牌香烟,打火机的火苗在颠簸的车厢里摇曳。

她的指尖触到他手背的汗毛,温热如电流。

廊桥下,他专注调整镜头,她凝视他脖颈银链折射的光斑。

归途,他采一束野菊递给她:“花有毒吗?”

她笑,眼底泛起少女般的狡黠。

夜幕降临,厨房的烛光中,布鲁斯音乐流淌。

罗伯特讲述非洲草原的落日,弗朗西丝卡谈起叶芝的诗。

他们的脚尖在瓷砖上轻轻相触,距离一寸寸消融。

“你简直是光艳照人。”

他的赞美让她战栗——上一次被凝视,已是二十年前。

03

四日永恒,或一生的剜心之痛

“爱情是瞬间的烟火,责任是长明的灯塔。”

四天的禁忌之恋,被沃勒写得如史诗般壮丽。

他们驱车穿越无人知晓的小镇,在酒吧的角落拥舞,在草场上赤足奔跑。

罗伯特弹着吉他唱《此情永不移》,弗朗西丝卡换上粉色露背裙——这是她婚后第一次为自己挥霍。

“私奔的邀请,是蜜糖也是砒霜。”

罗伯特描绘的未来如童话:蒙巴萨的帆船、孟加拉湾的屋顶饭店、比利牛斯山的小旅馆……

原文里说:“跟我一起走四方吧,弗朗西丝卡!这不成问题,我们可以在大漠的沙堆里拥抱,在蒙巴萨的阳台上喝白兰地,瞭望阿拉伯三角帆船,在初起的晨风中扬帆起航。我要带你去狮之国,在孟加拉湾边上一座古老的法国城市,那里有一个奇妙的屋顶饭店,还有火车穿过山间隧道,还有比利牛斯山的高处,巴斯克人开的小旅馆,在印度南部的老虎保护地里的一片大湖中央的岛上有一个特殊的地方。如果你不喜欢大陆上的生活,那么我就找个地方开个店,专门拍摄当地的风光,或者肖像,或者干一行随便什么能维持我们生活的营生。”

但弗朗西丝卡的拒绝撕裂了幻梦:“如果我跟你走,理查德会在闲言碎语中枯萎,孩子们将背负耻辱。”

她的泪水浸透他的衬衫,而他留下那句谶语:“这样确切的爱,一生只有一次。”

离别那日,大雨滂沱。

弗朗西丝卡蜷缩在丈夫的车内,望着雨中的罗伯特,指节几乎捏碎车门把手。

绿灯亮起,车轮碾过水洼,也碾碎了所有可能。

04

骨灰与遗物:迟到的自由与永恒的囚徒

“有些爱,只能以死亡成全。”

十七年后,罗伯特的骨灰寄到麦迪逊县。

随箱附上的,是他终生佩戴的银链——刻着“弗朗西丝卡”的圆牌,未寄出的信,以及1965年她钉在廊桥的纸条。

信中写道:“我样样都记得,你的气息,你夏天一般的味道,你紧贴在我身上的皮肤的手感,还有在我爱着你时,你说悄悄话的声音。对宇宙来说,四天和四兆光年没有什么区别,我努力记住这一点。

“但是我毕竟是一个男人,所有我能记起的一切哲学推理,都不能阻止我要你,每天、每时、每刻,在我头脑深处是时光无情的悲嚎。那永不能与你相聚的时光,我爱你,深深地、全身心地爱你,直到永远。”

署名是最后的牛仔罗伯特。

弗朗西丝卡去世前,要求将骨灰撒在廊桥。

遗嘱公开那日,儿女震惊于母亲隐秘的炽烈:“她为我们放弃了一生挚爱。”

而她的日记本里,藏着一句未曾言明的忏悔:“我从未后悔留下,但我毕生都在为那四天活着。”

写在最后

廊桥之外,众生皆在雨中

《廊桥遗梦》原著仅11天写成,却盘踞《纽约时报》畅销榜三年,掀起美国离婚潮。

沃勒让女主选择责任,自己却与发妻离婚——这讽刺的对照,恰如毛姆所言:“作家更擅长在作品中修补现实破碎的理想。”

弗朗西丝卡与安娜·卡列尼娜的选择,是时代镣铐下的双生花。

前者困于20世纪中产家庭的伦理桎梏,后者死于19世纪贵族社会的道德绞索。

但无论是“留下”还是“逃离”,她们都在以血肉之躯撞击同一个命题:“人究竟能否在责任与自我之间寻得平衡?”

或许,正如电影主题曲《此情永不移》所唱:“世界可能颠覆我的一生,但没有什么能改变我对你的爱。”

廊桥上的黄菊早已凋零,但每个在责任与爱欲间挣扎的凡人,终将在雨中听见自己的回响。

“你的人生中,是否也有一座廊桥?”

点个“在看”,谢谢你的支持。

我们翻的每一页书,都是成长的刻度。那些看进脑海里的书,都会成为滋养我们成长的养分,从今天起一起多读书,读好书~关注公众号:学而书香。

-

- 职场逆袭指南:用一技之长成就不可替代

-

2025-08-25 01:59:35

-

- 屡建战功的程明将军

-

2025-08-25 01:57:20

-

- 间谍之王佐尔格,死后日本情人为他守墓55年,他究竟有何魅力?

-

2025-08-25 01:55:04

-

- 陈坤整容前后照片对比曝光

-

2025-08-25 01:52:50

-

- 补天士可以变回热破,为什么擎天柱却无法变回奥利安?

-

2025-08-25 01:50:34

-

- 3次灭国之恨,2次卡廷森林事件,难怪波兰在俄乌战争中总针对俄国

-

2025-08-25 01:48:19

-

- 范冰冰新恋情实锤,神秘男友身份曝光,网友直呼意想不到

-

2025-08-24 04:59:50

-

- 极氪MIX宝宝巴士:轴距3008,百变空间+激光雷达,适合家用

-

2025-08-24 04:57:34

-

- 今天所有的掌声给他们!2018年感动中国人物揭晓!

-

2025-08-24 04:55:20

-

- 八婺红色家书⑫|于萍:舍生忘死为家国,血染故乡土

-

2025-08-24 04:53:04

-

- 魏敏芝:从丑小鸭到天鹅的嬗变

-

2025-08-24 04:50:49

-

- 王桂红主任解读:全方位预防慢阻肺早期死亡风险

-

2025-08-24 04:48:34

-

- 老祖宗流传千古的夫妻关系名言,句句都发人深思

-

2025-08-24 04:46:19

-

- 佛语“南无阿弥陀佛”究竟是啥意思?译成汉语才知道很多人都错了

-

2025-08-24 04:44:04

-

- 电化学氮循环:原理、应用与前景

-

2025-08-24 04:41:49

-

- 幼发拉底河,美索不达米亚文明的生命线,最早的文明之一的发源地

-

2025-08-24 04:39:34

-

- 《山花烂漫时》兰西雅:山里长大武大毕业,颜值被嘲也因抄袭被骂

-

2025-08-23 20:49:50

-

- 智联招聘员工偷卖15.5万份简历,也许就有你的那一份

-

2025-08-23 20:47:34

-

- 十个不同国家的检阅车,朝鲜酷爱奔驰S级

-

2025-08-23 20:45:17

-

- 古代小妾职责除传宗接代外,还有个重要的作用,现今却为男人不齿

-

2025-08-23 20:43:01

火车卧铺几点关灯,火车卧铺晚上几点关灯的?

火车卧铺几点关灯,火车卧铺晚上几点关灯的? 男生的眼神像要吃了你(男生看你的眼神像要吃了你)

男生的眼神像要吃了你(男生看你的眼神像要吃了你)