洪水神话:跨越文明的集体记忆与文化隐喻

洪水神话:跨越文明的集体记忆与文化隐喻

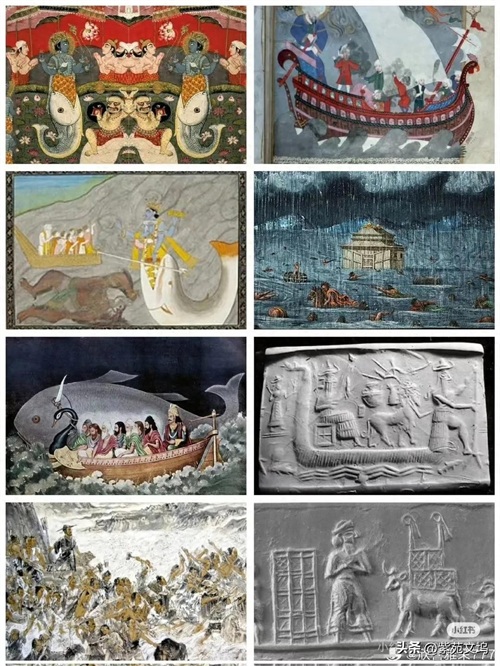

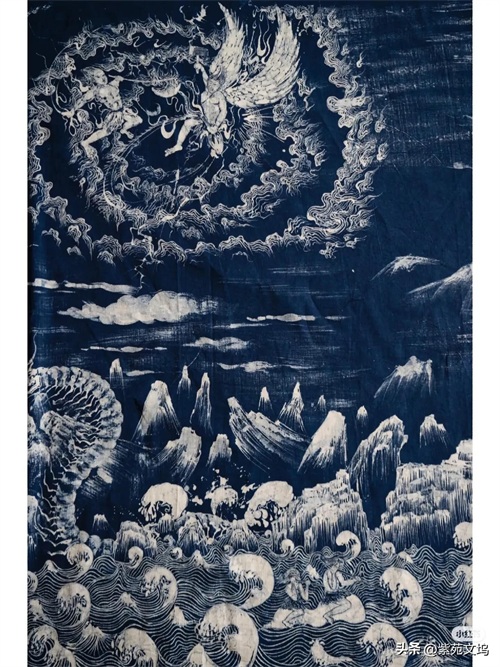

在人类文明的漫漫长河中,创世神话宛如璀璨星辰,照亮着我们对古老过去的探索之路。而令人惊叹的是,在不同地域、不同民族的创世神话里,洪水故事竟如同一根无形的丝线,将人类文明紧密相连。从美索不达米亚的《吉尔伽美什史诗》,到中国的大禹治水传说,再到《圣经》中的诺亚方舟故事,尽管细节千差万别,但洪水毁灭世界而后重生的核心情节,却如出一辙。这一现象绝非偶然,背后蕴含着自然、心理、文化与社会等多层面的深刻内涵。

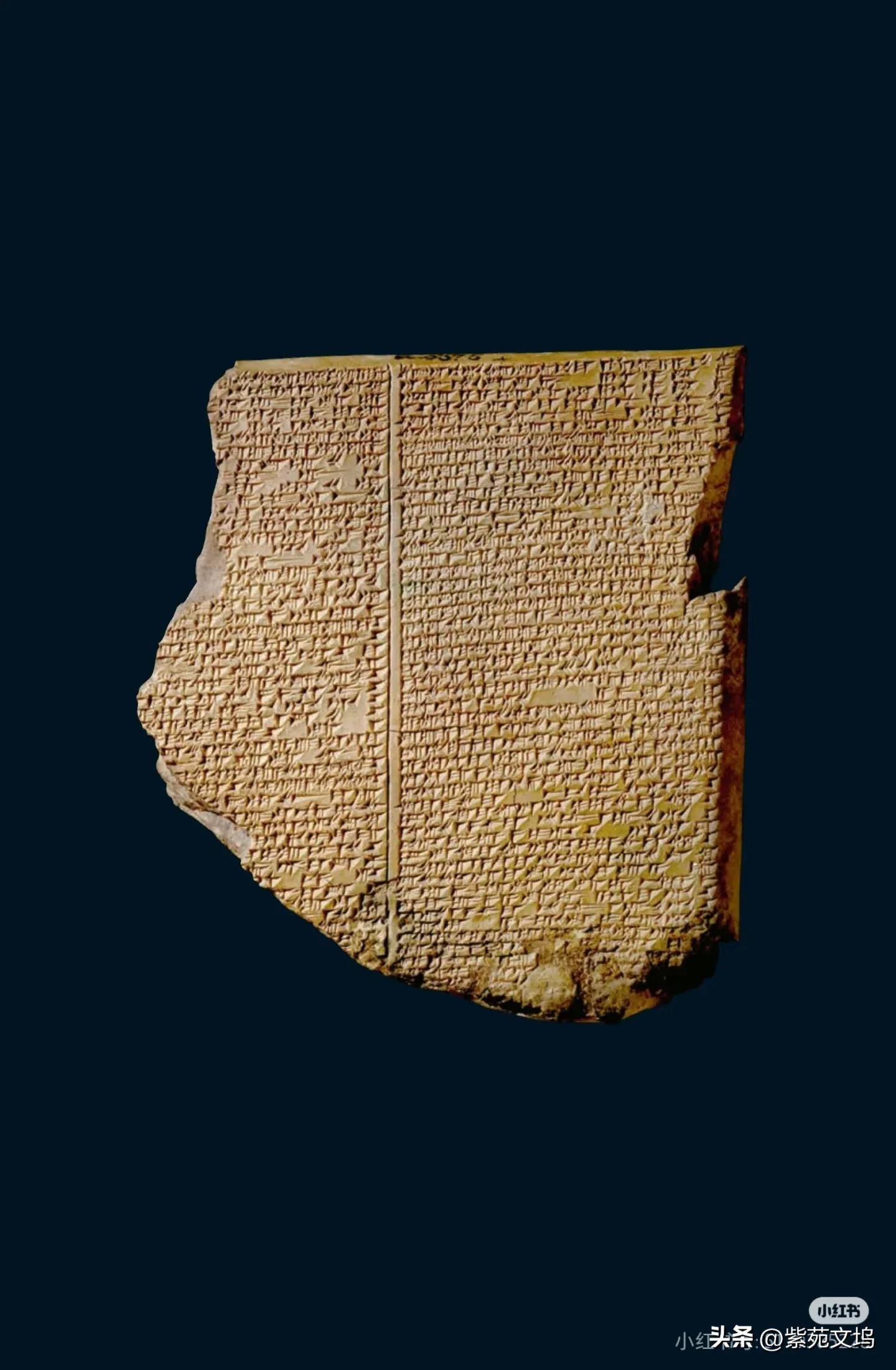

大英博物馆收藏的《吉尔伽美什史诗》第十一块泥板记录了《吉尔伽美什史诗》中最引人注目的“大洪水叙事”

大禹治水展示人定胜天的反抗自然意识

诺亚方舟

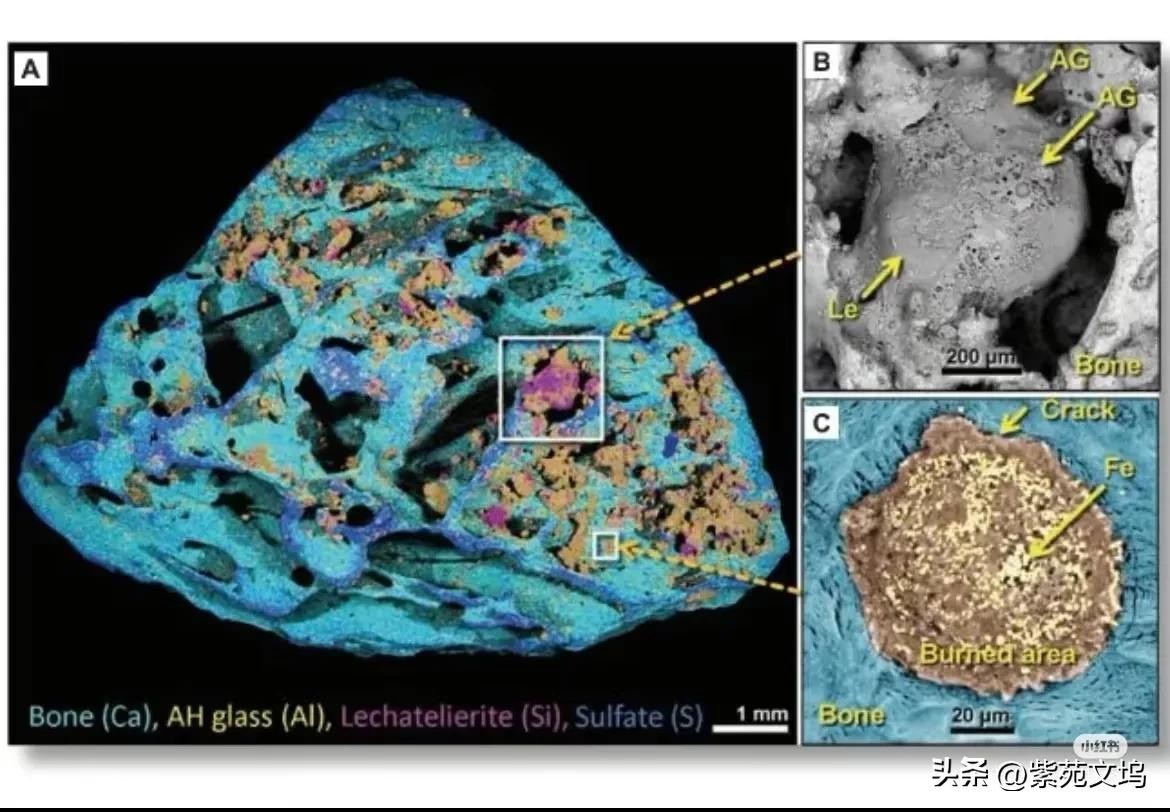

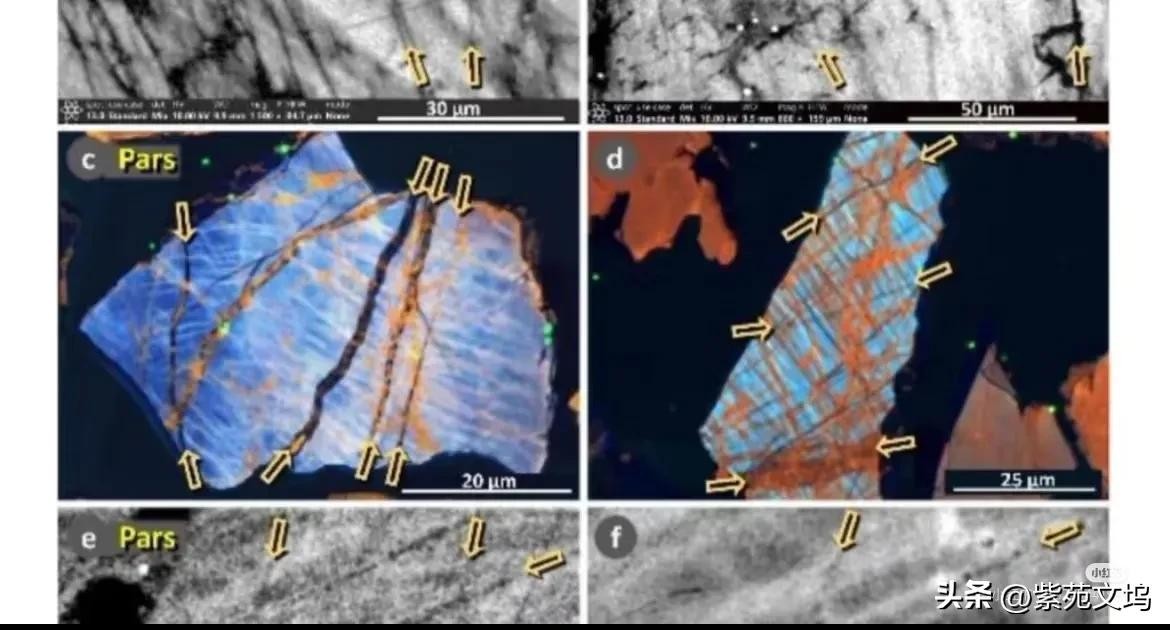

从环境决定论的视角来看,洪水故事的广泛流传与人类早期的生存环境息息相关。考古研究为我们揭示了关键线索,距今1.2万年前末次冰期的结束,引发了全球海平面的急剧上升,使得尼罗河、两河流域等孕育人类文明的摇篮频繁遭受大洪水的侵袭。苏美尔泥板文书中记载的“大洪荒”,与地质年代中的黑海洪水事件在时间上惊人重合;而中国的大禹治水传说,也与黄河中下游全新世冲积平原形成期相契合。这些证据表明,洪水是古代人类不得不直面的生存威胁。河流泛滥虽带来了肥沃土壤,为农业文明的发展奠定了基础,但也如同一把达摩克利斯之剑,周期性地带来毁灭。古埃及《亡灵书》中“秤量心脏”的仪式,正是洪水作为生死轮回原始隐喻的生动体现,反映出人类在洪水威胁下对生命与死亡的深刻思考。

认知人类学为我们理解洪水神话提供了独特的视角。荣格提出的神话原型理论认为,洪水叙事是集体无意识原型在跨文化中的显现。在这些故事中,通常包含天象异常的预警信号、洪水灾难的降临、英雄的救赎以及文明的重生这四大核心要素,它们构成了人类对世界认知的基本框架。早期人类由于空间感知的局限,对广袤的水域充满敬畏,洪水作为液态恐惧的投射,促使人类构建起“混沌 - 秩序”的原初辩证认知。这种认知不仅是对自然现象的理解,更是人类在面对未知世界时,寻求秩序与安全感的心理体现。

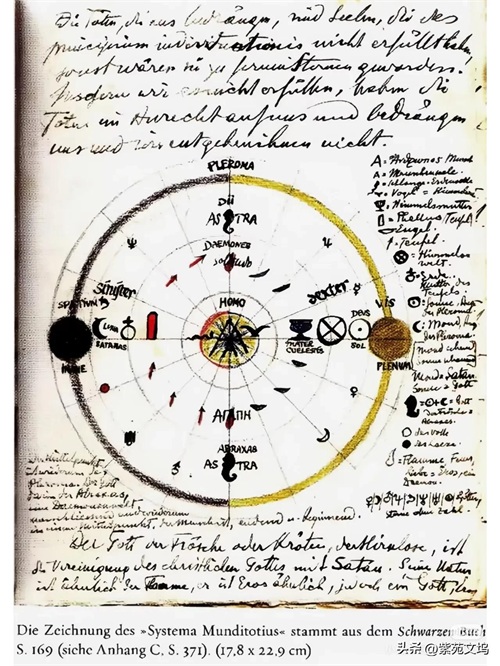

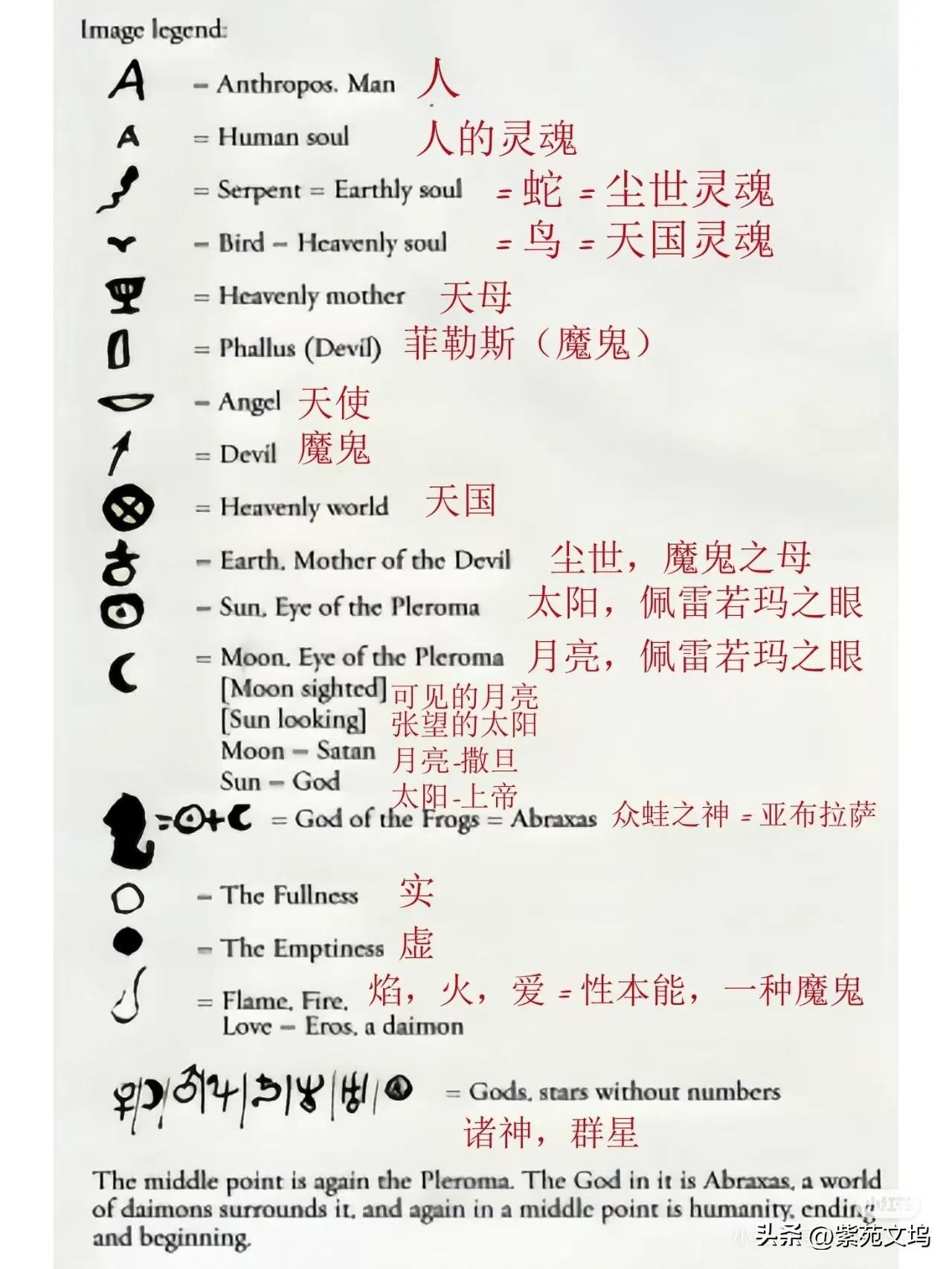

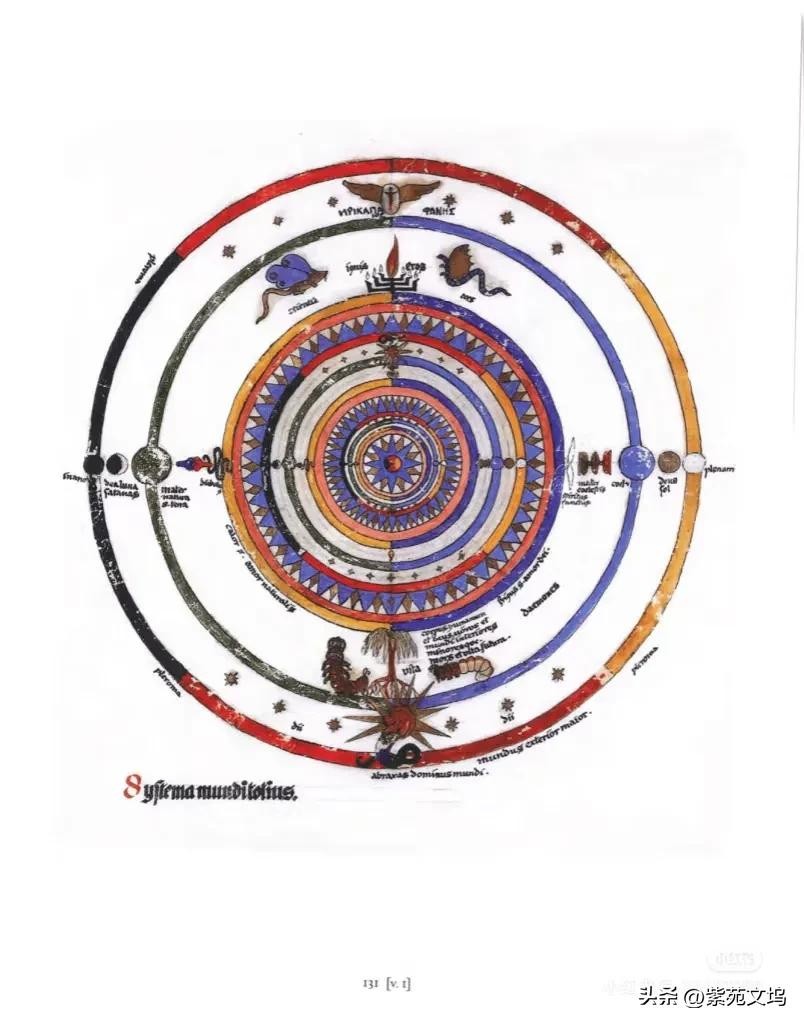

荣格的世界模型

从社会建构主义的角度分析,洪水神话在社会发展中扮演着重要角色。在《吉尔伽美什史诗》中,乌塔纳皮什提获得永生的特权,这背后暗含着统治阶层的意识形态编码,通过神话故事来巩固自身的统治地位。而在中国,夏王朝将大禹治水成功与王朝起源神话紧密绑定,构建起“正统性”叙事,为王朝的建立与发展赋予了神圣的合法性。此外,洪水神话还蕴含着社会契约的原型。诺亚方舟故事中的动物献祭仪式,可视为早期社会契约形成的隐喻,人们通过与神的约定,寻求在灾难中的生存与庇护。美索不达米亚《汉谟拉比法典》序言中的洪水审判,更是将法律的神圣性与洪水神话相联系,为社会秩序的建立提供了参照系。

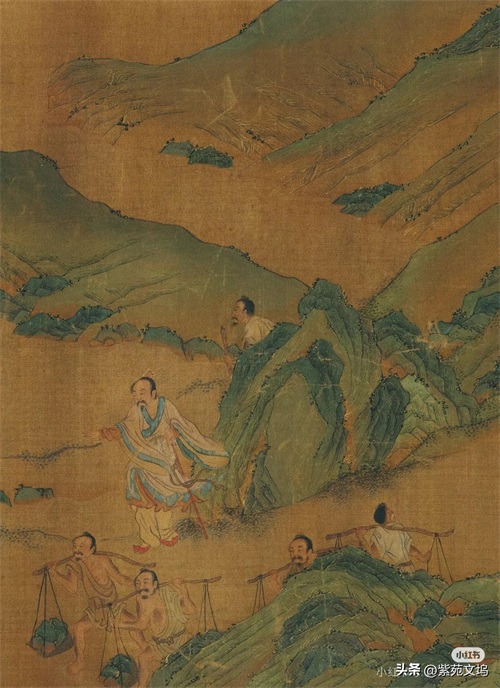

禹王治水图

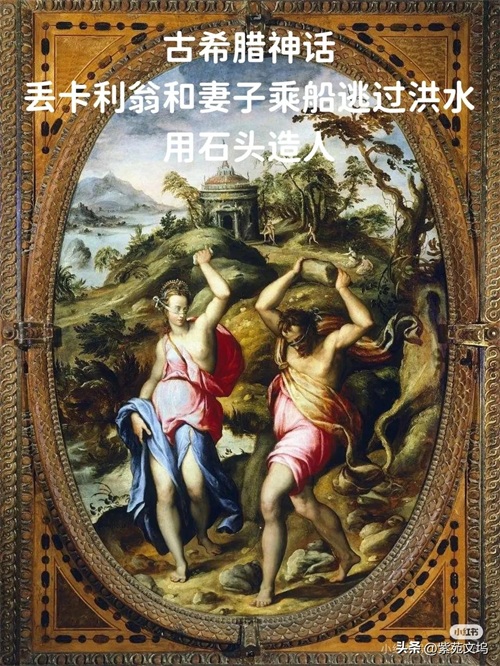

跨文化传播假说则为我们解释了洪水神话在不同文明间的传播与演变。苏美尔洪水神话通过贸易网络传播至印度河流域,哈拉帕遗址出土的印章图案便是有力的证据。然而,每个文明在接受外来神话的同时,也会根据自身的文化背景进行在地化改造。中国洪水叙事中独特的疏导治水元素,充分展现了中华文明面对自然挑战时的智慧与创造力。不同文明的宇宙论也在洪水神话中相互对话,古埃及太阳神拉每日穿越尼罗河象征重生,与洪水神话形成互补性宇宙观;北欧神话中弗雷尔的彩虹桥连接神界与人界,折射出北欧独特地理环境下的创世想象。

时至今日,洪水依然是人类面临的严峻挑战。2022年联合国教科文组织报告指出,全球仍有21亿人面临洪灾威胁。洪水叙事不仅仅是古老的记忆,更是人类持续面临的文明挑战的真实写照。这种跨越时空的叙事共鸣,是人类面对自然灾害时集体智慧的结晶,体现了我们对生存危机的永恒思考与应对策略的不断革新。

视频加载中...

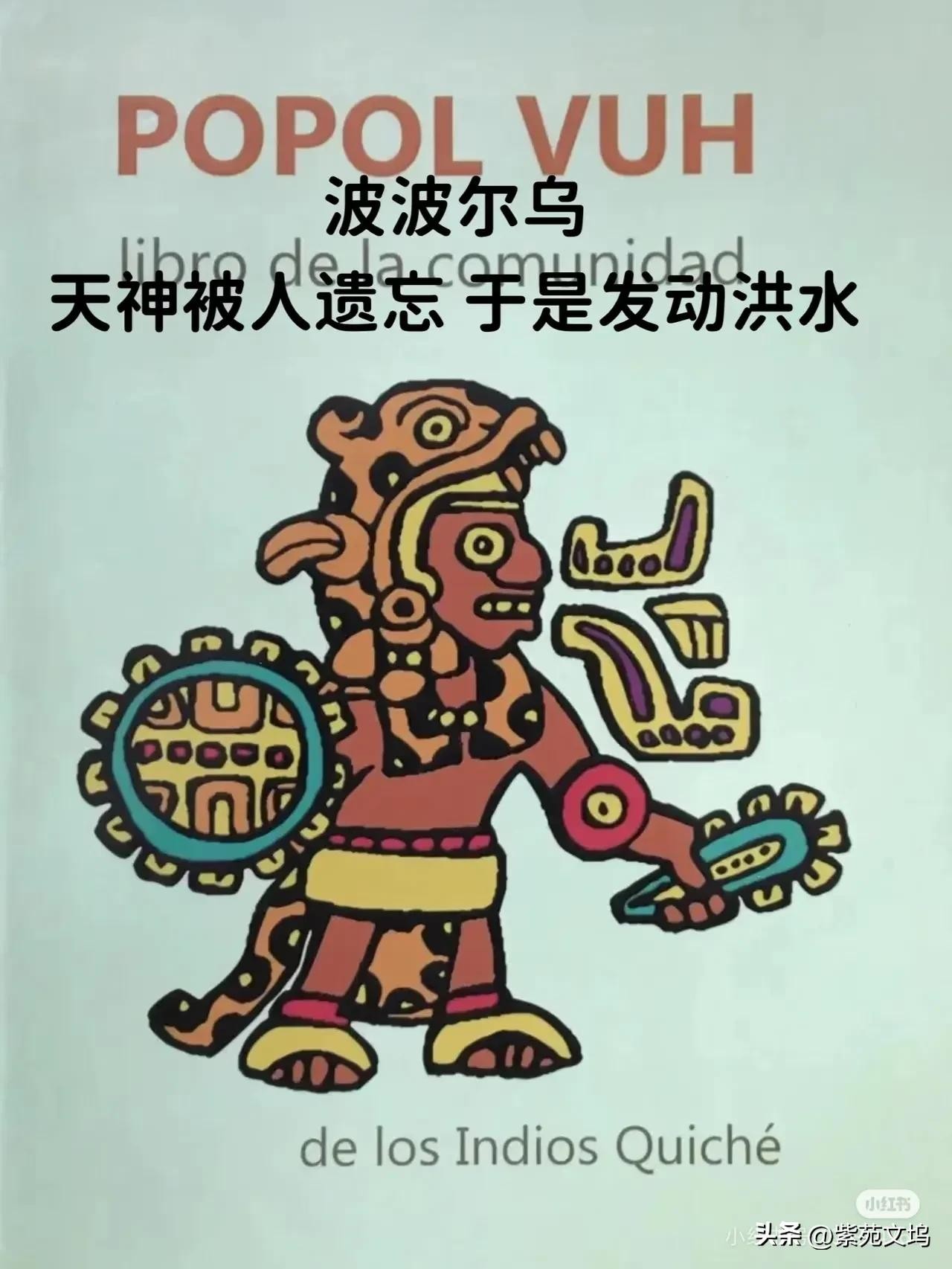

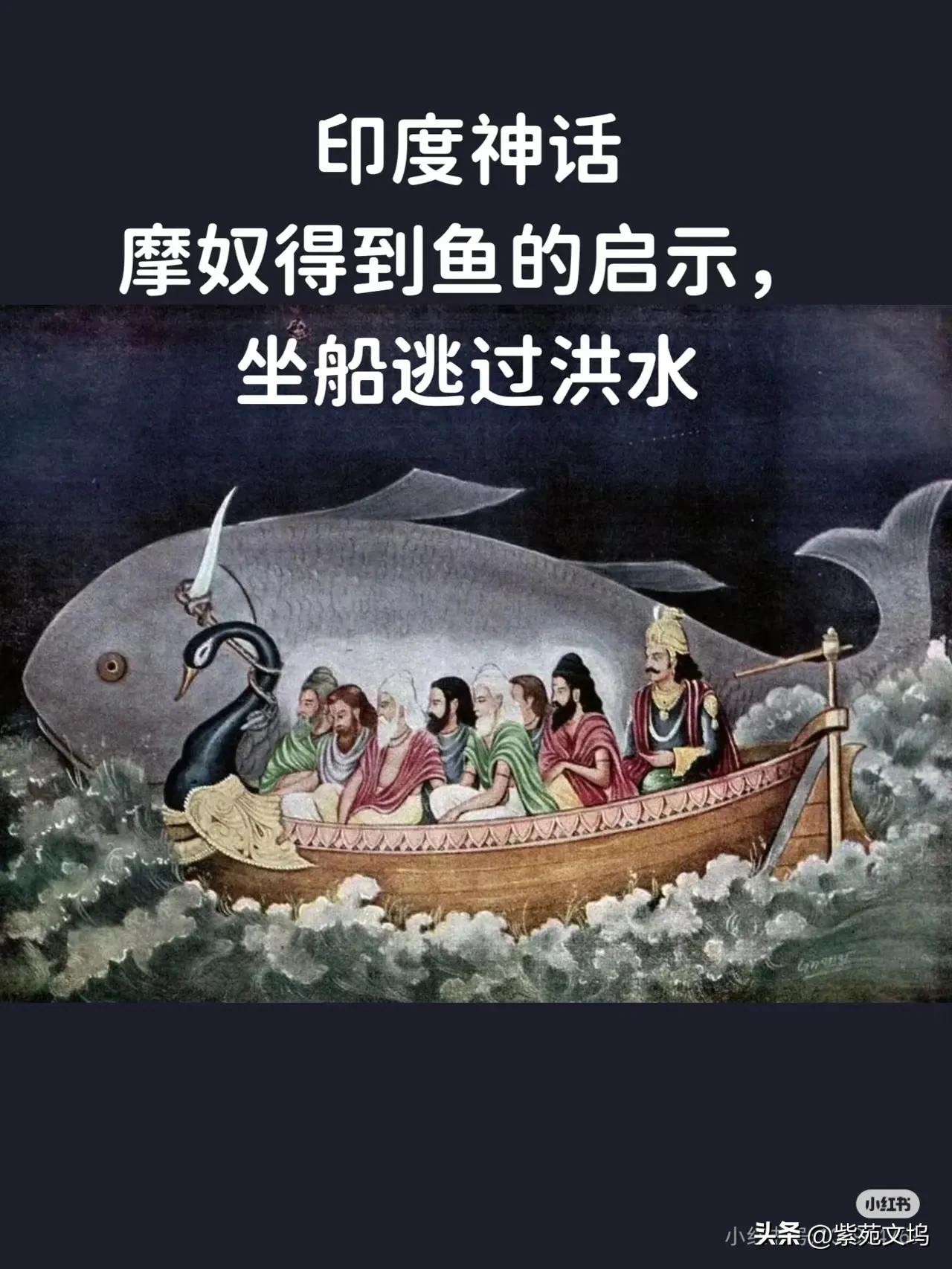

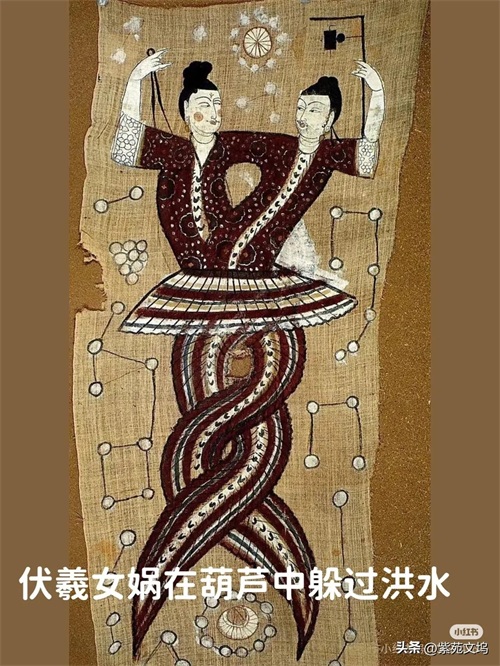

尽管各文明的洪水神话存在共性特征,但它们也保留了显著的文化特异性。中国神话突出人力对抗自然,大禹凿山导河的壮举展现了中华民族坚韧不拔的抗争精神;美索不达米亚神话强调神意不可违抗,吉尔伽美什寻求永生的失败,反映出对神灵权威的敬畏;印度神话呈现轮回观念,《摩诃婆罗多》中的洪水与宇宙周期紧密相连,体现了印度文化对宇宙和生命的独特理解。这种差异性恰恰印证了文化维度理论,不同文明基于自身的生存环境,形成了独特的“高语境 - 低语境”沟通模式,从而塑造了神话叙事的独特表达方式。

洪水神话作为人类文明的共同遗产,承载着我们对过去的记忆、对自然的敬畏、对社会秩序的构建以及对未来的期许。它们是人类在漫长历史长河中,面对自然与生存挑战时的深刻思考与智慧结晶,值得我们深入探索与珍视。

《苗族古歌》中关于对大洪水的描述

论文|中外洪水神话的母题及其变异

-

- 潘天寿真迹100幅大赏!这么全不容易啊

-

2025-08-22 23:59:28

-

- 在变革中呵护永恒——保守主义八原则

-

2025-08-22 23:57:13

-

- 中国最有诗意的48张典藏照片

-

2025-08-22 23:54:58

-

- 世界10大土豪皇室,有钱程度超乎你想象

-

2025-08-22 23:52:44

-

- 一顿水多还是一方水多,一吨水和一方水有区别吗?

-

2025-08-22 20:03:38

-

- 玻璃的化学成分(翡翠的化学成分是什么)

-

2025-08-22 15:01:45

-

- 包藏祸心典故出处介绍

-

2025-08-22 14:59:30

-

- 异地女生想分手怎么挽回,异地恋分手如何挽回

-

2025-08-22 14:57:15

-

- 无锡阳山,请问正宗无锡阳山水蜜桃哪里买?

-

2025-08-22 14:55:00

-

- 柔而不犯典故出处介绍

-

2025-08-22 14:52:44

-

- 超显白的发色推荐 染对发色等于整容

-

2025-08-22 14:50:30

-

- 碳水是什么食物(盘点常见碳水化合物的食物)

-

2025-08-22 14:48:15

-

- 食物能够提供丰富的营养 揭秘十种餐桌上食物良药

-

2025-08-22 14:46:00

-

- 爱情,真的会让人失去理智吗?

-

2025-08-22 14:43:45

-

- 周一早上励志问候语

-

2025-08-22 14:41:30

-

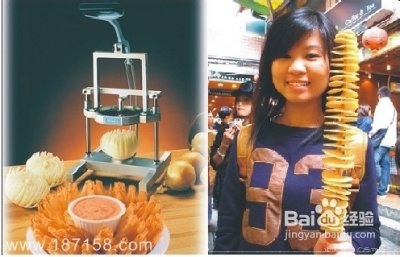

- 投资5万能做什么生意,我有五万块钱可以做什么生意

-

2025-08-22 12:10:28

-

- 甜到炸的句子简短,逗人开心又撩人的话

-

2025-08-22 12:08:12

-

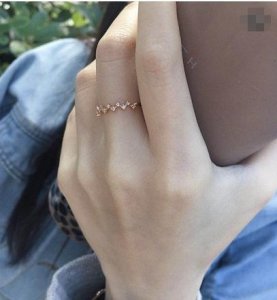

- 又闪亮又好看的戒指(戒指控福利6款百搭)

-

2025-08-22 12:05:58

-

- 分手后还会和前男友保持身体关系吗

-

2025-08-22 12:03:43

-

- 要结婚!郑爽张恒公开后,又宣布好消息!

-

2025-08-22 12:01:28

火车卧铺几点关灯,火车卧铺晚上几点关灯的?

火车卧铺几点关灯,火车卧铺晚上几点关灯的? 男生的眼神像要吃了你(男生看你的眼神像要吃了你)

男生的眼神像要吃了你(男生看你的眼神像要吃了你)