军阀乱世中的智者:陈调元的传奇人生与未竟壮志

军阀乱世中的智者:陈调元的传奇人生与未竟壮志

在军阀割据的民国时代,各路军阀为了自身利益,无所不用其极。他们名义上归老蒋统一管理,但实际上却是各自为政,用利益维系着脆弱的合作关系。老蒋对那些非嫡系部队始终保持着警惕,不仅不信任他们,还在职位和军饷上处处限制。然而,在这乱世之中,却有一位军阀与众不同,他既无黄埔军校背景,也与老蒋非亲非故,却凭借自己的智慧和才能,赢得了老蒋的信任和重用,他就是陈调元。

陈调元,1886年出生于河北省新县一个贫困的家庭。早年丧父,家境贫寒,但他的母亲却坚信只有读书才能改变命运,于是靠编织草席供他上学。陈调元也没有辜负母亲的期望,刻苦学习,成绩优异。然而,庚子事变后,国内局势动荡,陈调元目睹了国家的危难,决定弃文从武,报考了保定军校,与唐生智、何应钦等后来的高级将领成为同学。

辛亥革命爆发后,陈调元选择了加入北洋军,而非革命军。他凭借自己的才能和巴结上司的本领,逐渐得到了冯国璋的重用,担任南京宪兵司令一职。陈调元外形高大魁梧,憨厚可掬,能说会道,深受冯国璋的喜爱。他不仅在军事上有所建树,还擅长外交工作,逐渐晋升为陆军中将。

陈调元的能说会道本领曾立下大功。1923年,土匪孙美瑶制造了震惊中外的临城大劫案,关押了二百多名洋人。国际列强施加压力,要求北洋政府释放人质。陈调元却凭借自己的口才和机智,与孙美瑶称兄道弟,成功解救了人质,避免了一场国际灾难。

在军阀混战中,陈调元更是如鱼得水。他先后投靠多个军阀,每次都能恰到好处地顺应时局变化,为自己谋取利益。在直奉战役中,他担任徐州镇守使,面对奉军大军压境,却未发一枪就投降了,拱手让出徐州。然而,他却因此被奉军加官进爵,成为师长。后来,他又与孙传芳联手赶走江苏督军杨宇霆,占据了南京,成为安徽最高军事长官。

北伐战争期间,陈调元更是展现了自己的政治智慧。他秘密联系北伐军,摇身一变成为北伐军第37军军长。为了表示诚意,他还送给老蒋一批精锐武器,包括罕见的克虏伯大炮。在四一二事变中,他更是杀害了不少革命同志,赢得了老蒋的欢心。老蒋上台后,直接任命他为安徽省最高长官。

然而,陈调元的政治生涯并非一帆风顺。他也曾卷入贪污案件被迫辞职,但凭借高超的交际手腕和深厚的人脉资源,很快便重新获得了蒋介石的信任。在西安事变期间,他更是利用与张学良的私交在幕后进行调解,为事变的和平解决立下了汗马功劳。

全面抗战爆发后,陈调元再次挺身而出,担任第五战区司令长官,指挥豫东、皖北地区的抗日作战。他英勇无畏,指挥若定,成功阻挡了日军的多次进攻。然而,随着战局的恶化,他与蒋介石之间的矛盾也逐渐显现。1940年,蒋介石以整顿军纪为由将他调离战区,改任军事委员会参议。这一调动实际上是对他的变相贬黜,但陈调元并未因此沉沦。他积极参与国民参政会,为抗战政策的制定提供宝贵建议,同时努力与其他政治派别保持良好关系,试图在复杂的政治局势中保持自己的影响力。

1943年,陈调元因身体原因辞去了所有公职,选择在上海安度晚年。在上海,他享受着相对宁静舒适的生活环境,与各界人士交往密切,讨论文学、艺术和历史等话题。他还热心教育事业,为上海的一些学校和文化机构提供了慷慨的支持与帮助。然而,在他内心深处,始终怀揣着未竟的宏图壮志。他渴望能够再次为国家、为民族做出贡献,但现实却让他无奈地选择了退隐。

陈调元的一生充满了传奇色彩与未竟的宏图壮志。他既是军阀时代的智者,也是一位怀揣未竟壮志的英雄。在那个动荡不安的年代里,他既顺应时局又坚守信念;既能在政治舞台上长袖善舞又能在关键时刻挺身而出。他的故事让我们看到了那个时代的风云变幻与英雄辈出。同时,也让我们思考:在当今这个和平与发展的时代里,我们是否也应该像陈调元一样保持清醒与智慧?是否也应该在关键时刻挺身而出为国家、为民族做出贡献?

陈调元的一生无疑为我们提供了一个值得深思的范例与榜样。他的一生如同一部跌宕起伏的史诗,永远镌刻在历史的长河中。他的智慧、勇气和坚韧不拔的精神将永远激励着后人不断前行。在当今这个和平与发展的时代里,我们更应该铭记历史、珍惜当下、开创未来,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量!

-

- 常书欣刑侦宇宙推荐 | 写尽市井江湖,警匪、权谋、人性!

-

2025-11-14 16:43:36

-

- 印象深刻的十首奥运会主题曲

-

2025-11-14 16:41:21

-

- 文科生7大黄金专业!

-

2025-11-14 16:39:07

-

- 四野参谋长刘亚楼,为什么不能授大将衔?其实另有隐情!

-

2025-11-14 16:36:53

-

- 全国47所高中排名!第一名居然是河北衡水高中,清华附中排第三?

-

2025-11-14 16:34:39

-

- 妹子借钱要红包常用的三个套路,干货,兄弟们做好笔记吧

-

2025-11-14 16:32:25

-

- “振兴东北”口号喊了几十年,为何一直不成功,东北究竟差在哪

-

2025-11-14 16:30:10

-

- 最省油的10款汽车排行榜,你的车是否也在榜单之中呢?

-

2025-11-14 16:27:57

-

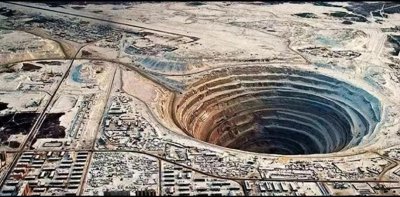

- 苏联12262米地狱之门真相!53年后解密:不是没钱,而是不敢挖?

-

2025-11-14 16:25:42

-

- 开学了!中国最美校服 简直要不要这么辣眼睛!

-

2025-11-14 16:23:27

-

- 惊!女司机高速逆行引发连环危机:警示!安全从我做起!

-

2025-11-14 16:21:13

-

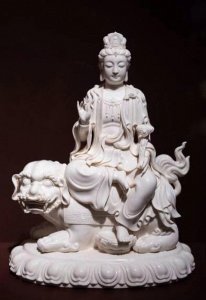

- 佛教八大菩萨

-

2025-11-14 16:18:59

-

- 2025年热门动画片推荐:从国漫崛起到国际巨制,这些作品不容错过

-

2025-11-14 16:16:45

-

- 1963年,巴铁主动归还中国5800公里领土,印度却阻挠说是他们的?

-

2025-11-14 16:14:31

-

- 中国近代启蒙思想家严复生平

-

2025-11-14 16:12:16

-

- 赵曼:英雄不朽,抗日女杰的悲壮传奇

-

2025-11-14 16:10:02

-

- 游戏王小杂谈-人物篇14~安能辨我是雄雌——库洛洛斯教授

-

2025-11-14 16:07:48

-

- 杀人凶手凭空消失,警方追凶20年后才知,他藏在“最安全的地方”

-

2025-11-14 16:05:34

-

- 溥仪晚年游故宫遇一普通老头,为何会吓得脸色大变?

-

2025-11-14 16:03:19

-

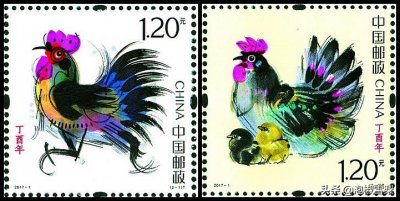

- 「干货」2017年全年邮票高清图片欣赏,包含撤销发行及部分大小版

-

2025-11-14 03:05:57

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民