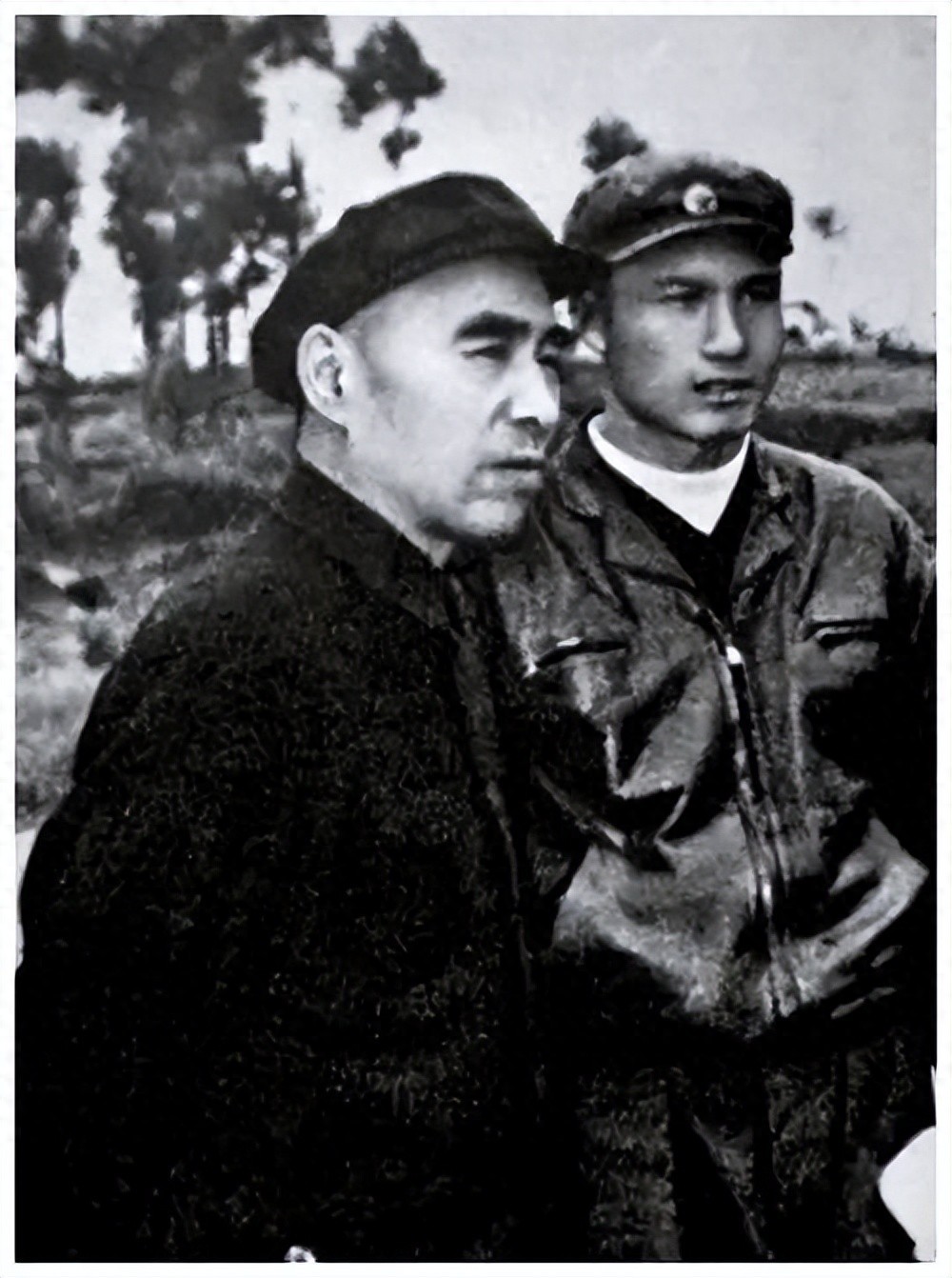

四野参谋长刘亚楼,为什么不能授大将衔?其实另有隐情!

四野参谋长刘亚楼,为什么不能授大将衔?其实另有隐情!

刘亚楼,中国人民共和国的开国上将,出生在福建省武平县,为中国共产党的党员。他毕业于延安抗日大学和苏联伏龙芝军事学院。军旅生涯中,刘亚楼参与了文家市战斗、第二次攻打长沙、吉安战斗、中央苏区第一次反围剿,以及长征期间领导红一军团第二师部队成功突破四道封锁线、强渡乌江、进攻遵义、四渡赤水、夺取泸定桥、直罗镇战役和东征战役等一系列重要战役。

在抗日战争期间,刘亚楼担任抗大教育长。1939年,他前往苏联伏龙芝军事学院深造。1945年8月,刘亚楼随苏军进入东北,空降到东北民主联军,担任参谋长一职。

加入东北民主联军后,刘亚楼与林彪共同指挥了一系列重要战役,包括三下江南、四保临江、辽沈战役、平津战役以及参与抗美援朝空军作战等。在1949年1月,平津战役胜利后,原计划率领第四野战军14兵团南下的刘亚楼,却在毛主席中央军委的一纸命令下,被调至空军担任空军司令员职务。

在刘亚楼的领导下,空军正规化建设取得了全面进展,使其成为一支训练有素、规模庞大的重要国防力量。他还兼任国防部副部长一职。然而,1965年5月7日,因积劳成疾,在上海市逝世,享年55岁。

1955年,中央军委对在战争年代立下赫赫战功、做出贡献的将领们进行了军衔授予。在这个过程中,一些将领出现了争议和抢夺的情况,但也存在实事求是的情况。刘亚楼本人因谦让而少见,他担任空军司令员的工作为加强空军正规化建设起到了关键作用。

一些将领对军衔的态度也各异。孙毅、徐立清等曾主动向中央军委表示愿意放弃上将职务,而许光达则坚决推辞大将职务。在争夺军衔的过程中,一些部下纷纷向军委领导反映自己的问题,这其中包括许世友、王近山、王必成、聂鹤亭等。刘亚楼本人也曾向林彪反映,认为作为空军司令,其他兵种都有大将,而他只被定为上将。

林总见到自己钟爱的将领受到了不公平待遇,尽管平日里不喜欢卷入是非,但他还是站了出来。在军委会议上,林总提议在授予大将军衔时,应考虑井冈山中国革命的重要意义,以增加井冈山出身者在大将中的比例。尽管经过授衔,井冈山出身的将领达到了六七人之多,可惜刘亚楼最终未能跻身其中。

观察上将的排名,刘亚楼并未取得令人满意的位置,肖克、王震等都在他之前。由此可推断,刘亚楼要成为大将似乎并非易事。

实际上,大将的授衔并非仅基于战功,还与资历和职务相关。黄克诚、徐海东、张云逸、罗瑞卿、许光达、谭震林、王树声等七位大将,虽然在战功上不如刘亚楼,却在军队中拥有丰富的资历和高职务。

尽管如此,刘亚楼仍抱有成为大将的期望。1956年11月,中央军委决定新增七位大将,包括黄克诚、粟裕、陈赓、谭政、肖劲光、王树声、许光达。与此同时,肖华上将、刘亚楼上将、洪学智上将也加入了中央军委委员的行列。

在职务履历方面,刘亚楼在解放战争时担任四野参谋长,解放后成为空军司令员,这为他晋升大将奠定了基础。尽管相较他人,刘亚楼的经历或许稍显逊色,但与许光达的迅速晋升相比,以及考虑到王树声在解放战争中几乎没有战功,刘亚楼仍有望晋升大将。这也表明在授衔过程中,需要平衡各方面的利益和现实考虑。

刘亚楼直到1929年才正式加入中国共产党,与大将罗瑞卿在1928年入党的时间上有些差距,但二者并无明显区别。

在解放战争时期,罗瑞卿作为晋察冀野战军政委,与刘亚楼担任四野参谋长相比,并无明显优势。

解放后,一个成为公安部长兼公安军司令,另一个则担任空军司令员,权力上可说是平等的。然而,在军队内部看来,空军司令这一职务可能更具有一些优势。

刘亚楼在红军时期担任师级职务,但在抗日战争时经历了一些空白。他曾在苏联伏龙芝军事学院学习军事长达八年,直至1945年8月8日才随苏军进入东北。1947年加入东北民主联军,而在该联军中,刘亚楼的参谋长职务高于谭政的政治部主任,即“林罗刘谭”中的刘。在解放战争时期,刘亚楼领导下的部队在军事上对谭政领导的单位有所压制。

在战争期间,强调武力胜过文官,而在和平时期,则倾向于政治主导,更看重文官而轻视武将。在这种情况下,刘亚楼未能获得大将军衔,最终只晋升为上将。在军事晋升过程中,政治因素的影响不容忽视,而刘亚楼在这方面面临了一些挑战。

-

- 全国47所高中排名!第一名居然是河北衡水高中,清华附中排第三?

-

2025-11-14 16:34:39

-

- 妹子借钱要红包常用的三个套路,干货,兄弟们做好笔记吧

-

2025-11-14 16:32:25

-

- “振兴东北”口号喊了几十年,为何一直不成功,东北究竟差在哪

-

2025-11-14 16:30:10

-

- 最省油的10款汽车排行榜,你的车是否也在榜单之中呢?

-

2025-11-14 16:27:57

-

- 苏联12262米地狱之门真相!53年后解密:不是没钱,而是不敢挖?

-

2025-11-14 16:25:42

-

- 开学了!中国最美校服 简直要不要这么辣眼睛!

-

2025-11-14 16:23:27

-

- 惊!女司机高速逆行引发连环危机:警示!安全从我做起!

-

2025-11-14 16:21:13

-

- 佛教八大菩萨

-

2025-11-14 16:18:59

-

- 2025年热门动画片推荐:从国漫崛起到国际巨制,这些作品不容错过

-

2025-11-14 16:16:45

-

- 1963年,巴铁主动归还中国5800公里领土,印度却阻挠说是他们的?

-

2025-11-14 16:14:31

-

- 中国近代启蒙思想家严复生平

-

2025-11-14 16:12:16

-

- 赵曼:英雄不朽,抗日女杰的悲壮传奇

-

2025-11-14 16:10:02

-

- 游戏王小杂谈-人物篇14~安能辨我是雄雌——库洛洛斯教授

-

2025-11-14 16:07:48

-

- 杀人凶手凭空消失,警方追凶20年后才知,他藏在“最安全的地方”

-

2025-11-14 16:05:34

-

- 溥仪晚年游故宫遇一普通老头,为何会吓得脸色大变?

-

2025-11-14 16:03:19

-

- 「干货」2017年全年邮票高清图片欣赏,包含撤销发行及部分大小版

-

2025-11-14 03:05:57

-

- 民间故事:涌泉相报

-

2025-11-14 03:03:43

-

- 螳螂-益虫界的武林高手

-

2025-11-14 03:01:29

-

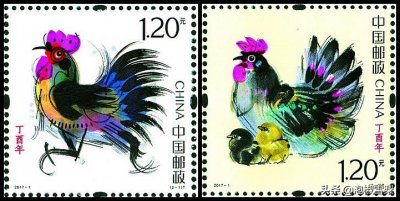

- 1990年南薰礁悬案:守岛11人遇袭6人死亡5人失踪,真凶至今未找到

-

2025-11-14 02:59:15

-

- 朝鲜为何至今没搞改革开放?三次尝试三次放弃背后,到底有何苦衷

-

2025-11-14 02:57:00

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民