唐太宗李世民:从少年英雄到千古一帝的传奇之路

唐太宗李世民:从少年英雄到千古一帝的传奇之路

隋末乱世的少年英才

公元 598 年,李世民出生于世家大族陇西李氏,是唐国公李渊的次子。他自幼便展现出非凡的抱负与才华,在那个动荡不安、战火纷飞的时代,成长之路注定不凡。

年少时,李世民随父辗转各地,在不同的环境中历练,不仅熟读儒家经典,学习治国安邦之道,还勤练武术,练就了一身精湛的骑射本领。他性格豪爽豁达,心怀济世安民之志,常与同龄人探讨时局,发表独到见解,同龄人都对他推崇有加,心甘情愿尊他为 “领袖”。

大业十一年(615 年),隋炀帝在雁门被突厥围困,局势岌岌可危。年仅 16 岁的李世民毅然响应招募,投身屯卫将军云定兴麾下,参与勤王救援。他向云定兴献上 “疑兵之计”,建议虚张声势,多设旗帜,令敌军误以为援军众多。此计果然奏效,突厥中计撤军,李世民初露军事天赋,也因功获赏一匹良驹 “银电骥”,这匹马后来伴随他驰骋沙场,开启诸多传奇战例。

崭露头角:劝父起兵与统一征程

随着隋朝统治的日益腐朽,天下大乱,民不聊生,反隋起义此起彼伏。李世民敏锐地察觉到隋朝国运已衰,决心劝说父亲李渊起兵反隋,开创一番大业。

大业十三年(617 年),李世民多次向李渊进言,剖析天下大势,阐明起兵的紧迫性与必要性。他指出,隋炀帝无道,百姓受苦,各地豪杰纷纷揭竿而起,李唐家族素有威望与人脉,此时若能顺应民心,举兵起义,必能成就大业。起初李渊犹豫不决,李世民又联合晋阳宫监裴寂,设计促使李渊下定决心。最终,李渊在晋阳起兵,李世民身为右领军都督、敦煌公,统领右三军,踏上了推翻隋朝、逐鹿中原的征程。

起义初期,李世民凭借卓越的军事谋略,协助李渊迅速攻占了西河郡,首战告捷,军队士气大振。随后,李渊大军一路势如破竹,向关中进发。在霍邑之战中,面对隋军的顽强抵抗,李渊一度心生退意,欲撤军回太原。关键时刻,李世民挺身而出,力陈利弊,强调此时退兵必前功尽弃,且会陷入绝境。他亲率敢死队,在战场上冲锋陷阵,鼓舞士气,终于突破隋军防线,斩杀守将宋老生,攻克霍邑,为进军关中打开了通道。

进入关中后,李世民更是身先士卒,参与了诸多关键战役。在攻打长安的战斗中,他指挥若定,率军与守军激战,率先攻破了长安城,为李渊建立唐朝奠定了坚实基础。李渊称帝后,封李世民为秦王,拜尚书令,他已然成为唐朝统一战争中的核心将领。

玄武门之变:权力巅峰的残酷争夺

唐朝建立后,天下尚未完全平定,李世民继续领兵出征,先后平定了薛仁杲、刘武周、窦建德、王世充等诸多割据势力,为大唐统一立下赫赫战功。他麾下聚集了一大批能征善战的将领,如尉迟敬德、秦叔宝、程咬金等,还有足智多谋的谋士,如长孙无忌、房玄龄、杜如晦等,秦王府人才济济,势力如日中天。

李世民的光芒太过耀眼,功高震主,引发了太子李建成的忌惮。李建成身为嫡长子,得到了部分皇室宗亲、贵族以及后宫嫔妃的支持,他虽也有一定的治国才能,但军功远不及李世民。齐王李元吉出于自身利益考量,选择站在李建成一边,二人联手,在朝堂上对李世民多方打压,试图削弱他的势力。

双方的矛盾逐渐白热化,明争暗斗不断。李建成曾设计谋害李世民,在一次宴请中,李世民饮酒后突感不适,吐血数升,幸得亲信拼死相救,才逃过一劫。事后,李渊虽斥责了李建成,但并未从根本上解决兄弟间的矛盾。

武德九年(626 年),突厥入侵,李建成向李渊建议,由李元吉挂帅出征,并趁机将秦王府的精兵强将调至麾下,意图一举铲除李世民。形势危急,李世民深知若不反击,自己与麾下众人必将性命不保。在长孙无忌、房玄龄、杜如晦等人的极力劝说下,李世民决定先发制人,发动政变。

六月初四清晨,李世民率长孙无忌、尉迟敬德等十人,在玄武门埋下伏兵。玄武门乃皇宫禁军必经之地,是政变的关键要冲。李建成与李元吉毫无防备,照常入朝,行至临湖殿时,察觉异样,欲调转马头回宫搬救兵。李世民果断现身,引弓搭箭,一箭射死李建成。李元吉惊慌失措,试图反抗,却被尉迟敬德斩杀。

东宫与齐王府的卫队得知消息后,迅速集结两千余人,猛攻玄武门,双方展开激烈厮杀。关键时刻,尉迟敬德割下李建成与李元吉的首级示众,东宫与齐王府的军队见主人已死,顿时军心大乱,纷纷溃散。

李渊正在宫中泛舟游玩,对宫外的巨变浑然不知。尉迟敬德手持兵器,身披重甲,径直闯入宫中,向李渊禀报:“太子、齐王谋反,已被秦王诛杀,秦王恐惊了陛下,特命臣前来护驾。” 李渊惊愕万分,痛心之余,也明白大势已去。在李世民的逼迫下,李渊只得下诏,立李世民为太子,将一切军政大权交予他。两个月后,李渊退位,李世民正式登基,是为唐太宗,次年改元贞观。

贞观之治:开启盛世的卓越统治

玄武门之变后,李世民登上皇位,年号贞观。他深知皇位来之不易,常以隋亡为鉴,时刻警醒自己,避免重蹈覆辙。在他的治理下,大唐开启了贞观之治的辉煌篇章。

政治上,李世民广纳贤才,完善科举制度,不论出身贵贱,唯才是举。他重用魏征、房玄龄、杜如晦等贤臣,虚心纳谏,朝堂之上,君臣一心,共商国是。他曾对大臣们说:“以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。” 魏征敢于直言进谏,多次当面指出李世民的过失,李世民非但不怒,反而欣然接受,加以改正,传为佳话。在君臣的共同努力下,唐朝政治清明,行政效率极高,为国家的发展奠定了坚实基础。

经济上,李世民轻徭薄赋,减轻百姓负担,鼓励农桑。他下令推行均田制和租庸调制,让农民有田可耕,有税可纳,极大地调动了农民的生产积极性。同时,他还重视水利建设,多次下令修缮和新建水利工程,保障农田灌溉,使得粮食产量逐年增加。此外,李世民并不歧视商业,反而采取一系列措施扶持商业发展,如设立专门的商业市场、降低商税等,促进了商品流通,大唐经济呈现出前所未有的繁荣景象。

文化上,李世民尊崇儒学,大力兴办学校,在朝廷设立国子监,下隶国子学、太学、四门学、书学、算学、律学六种学校,收教各级官僚子弟;另有弘文、崇文两馆,专为皇亲国戚和大官僚子弟而设。在地方设京都学及府、州、县学,培养了大批人才。他还组织文士修史,命房玄龄为总监、魏征 “总知其务”,修撰成《梁书》、《陈书》、《北齐书》、《周书》和《隋书》五代史,为后世留下了珍贵的历史资料。在他的倡导下,唐朝文化蓬勃发展,诗歌、绘画、书法等艺术领域人才辈出,达到了一个新的高峰。

军事上,李世民展现出卓越的战略眼光与指挥才能。贞观三年(629 年),任命李靖等人出兵,分道出击东突厥,一举将其击溃,巩固了北方边境。随后,又先后平定西突厥、征服高句丽,稳定了边疆局势,拓展了大唐版图。他推行 “寓兵于农” 政策,让百姓在农忙时务农,冬季习武,既保障了农业生产,又提升了军队战斗力,使唐朝成为当时唯一的大国,周边少数民族纷纷归附,尊称李世民为 “天可汗”。

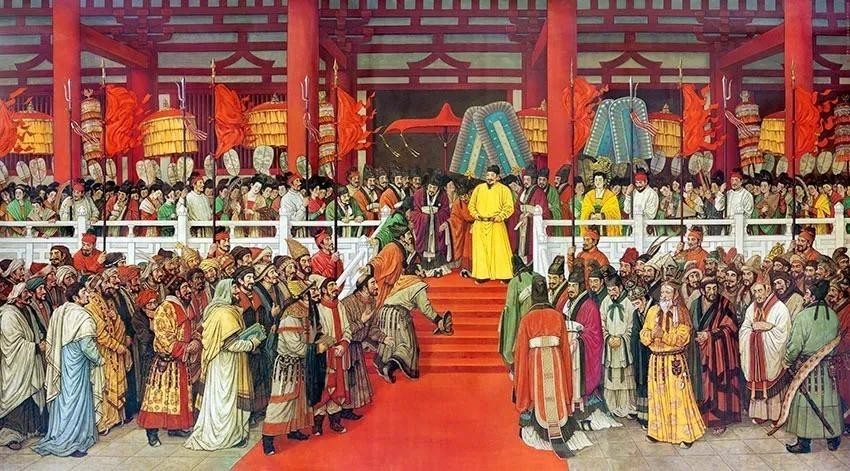

外交方面,李世民以开放包容的胸怀接纳各国,加强与亚洲各国的友好往来。他允许大批外国移民来华定居,接收一批又一批外国留学生来中国学习先进文化,长安成为当时世界上最为繁华的国际大都市,各种文化在这里交融汇聚,大唐文化得到史无前例的大融合,声名远播海外。

外御强敌:天可汗的威名远扬

李世民登基之初,东有稽胡扰边,西有吐谷浑威胁,北有突厥侵袭,尤以突厥为甚,其骑兵曾直逼长安近郊。面对此等困境,李世民一方面秣马厉兵,筹备反击;另一方面对周边少数民族采取怀柔政策,展现大国胸怀。

贞观三年(629 年),东突厥内部因天灾人祸,陷入混乱,各部人心惶惶,实力大减。李世民敏锐地察觉到这是天赐良机,任命李靖为定襄道行军总管,率大军出击。李靖乃当世名将,足智多谋,用兵如神。他亲率三千精锐骑兵,趁夜突袭定襄,颉利可汗惊慌失措,狼狈逃窜。随后,唐军六路并进,对东突厥穷追猛打。在阴山之战中,李靖再次大破突厥军,颉利可汗被俘,东突厥汗国宣告覆灭。此役不仅解除了唐朝北方的威胁,还让周边少数民族对李世民的军事才能敬畏有加。

经三、四年发展,唐朝国力显著提升,政权稳固。贞观九年(635 年),面对屡屡挑衅的吐谷浑,李世民果断派遣李靖、侯君集等将领出征。吐谷浑可汗伏允妄图凭借熟悉地形与唐军周旋,然李靖采用分进合击战术,长途奔袭,深入沙漠腹地,直击吐谷浑要害。侯君集则率军翻越雪山,突袭敌军后方,两面夹击之下,吐谷浑军溃不成军,伏允可汗自缢身亡,吐谷浑归附唐朝,西部边境重归安宁。

贞观十四年(640 年),西域高昌国主麴文泰依附西突厥,阻断西域商路,还扣押唐朝使者,拒不朝贡,公然挑衅大唐权威。李世民怒不可遏,命侯君集率军征讨。麴文泰听闻唐军前来,竟以为路途遥远,唐军难以抵达,殊不知侯君集率大军穿越茫茫戈壁,神兵天降般出现在高昌城下。高昌军惊恐万分,无力抵抗,唐军迅速攻破城池,麴文泰惊吓而死,高昌国灭。唐朝顺势在西域设立安西都护府,加强了对西域的管控,西域诸国纷纷归附,大唐威名远震。

在与高句丽的交锋中,李世民更是展现出非凡的决心与毅力。高句丽占据辽东,时常侵扰唐朝边境,李世民先后三次御驾亲征。第一次亲征虽未完全攻克高句丽,但也沉重打击了其有生力量,攻占多座城池,杀敌无数。此后,唐朝持续对高句丽用兵,采用袭扰战术,不断消耗其国力。直至唐高宗时期,终于彻底将高句丽征服,完成了李世民未竟的心愿,将辽东地区重新纳入中原版图。

李世民在对外战争中,并非一味诉诸武力,他深知民族融合的重要性。对于归附的少数民族,他采取宽容政策,尊重其风俗文化,允许他们保留原有部落组织,甚至任命少数民族首领担任官职,参与唐朝治理。如东突厥归附后,大量突厥人迁居长安,与汉人杂居共处,相互学习,促进了民族交流融合。他还通过和亲政策,加强与吐蕃等民族的联系,文成公主入藏,便是民族友好的千古佳话,带去了中原的先进技术与文化,增进了双方情谊,使得边境地区长久安宁。

正因李世民卓越的军事成就与开明的民族政策,周边少数民族对他心悦诚服,尊其为 “天可汗”。这一称号不仅是荣耀,更是一种国际秩序的象征,意味着李世民成为四方民族共同尊崇的领袖,大唐成为东亚乃至世界的中心,威名远扬海外。

尽管晚年有些许过失,李世民仍心系大唐江山社稷。他临终前,精心安排后事,嘱咐顾命大臣辅佐李治,确保政权平稳过渡。贞观二十三年(649 年),这位伟大的帝王崩逝于终南山翠微宫含风殿,享年五十一岁,结束了他波澜壮阔的一生。

-

- 将“饿了么”打包卖给马云,套现665亿去打工的张旭豪,后悔了吗

-

2025-08-23 16:33:34

-

- 盘点26款来四川绵阳必吃的美食,看你有吃过哪些?

-

2025-08-23 16:31:20

-

- 经济学就业方向——银行

-

2025-08-23 16:29:05

-

- 火耗归公是什么意思?雍正皇帝为何不遗余力推行火耗归公?

-

2025-08-23 16:26:51

-

- 广西壮族自治区各市、县地图

-

2025-08-23 04:54:37

-

- 屡历险境,向死而生的开国将军陈祥

-

2025-08-23 04:52:23

-

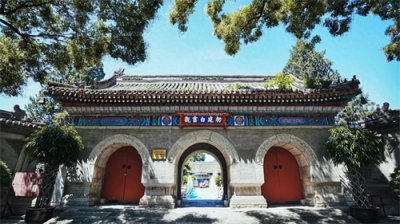

- 中华21座道教名观都在哪?里面到底有没有神仙

-

2025-08-23 04:50:08

-

- “清华才女”李一诺:辞百万年薪,4年生3娃,现帮比尔盖茨花钱

-

2025-08-23 04:47:54

-

- 前女篮主帅李亚光:娶羽毛球国手为妻,一代名帅的离奇结局

-

2025-08-23 04:45:40

-

- 黄圣依庆祝儿子生日:奢华宴席惊人豪华,网友惊呼土豪气息!

-

2025-08-23 04:43:26

-

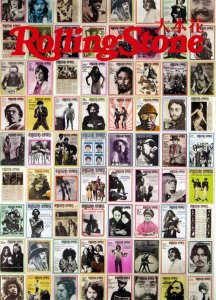

- RS Insight丨这些值得收藏的Rolling Stone特刊,每一本都见证历史

-

2025-08-23 04:41:11

-

- 汤兰兰案:女孩自6岁起被全家人集体性侵8年,母亲:玩可以要给钱

-

2025-08-23 04:38:57

-

- 22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

-

2025-08-23 04:36:43

-

- 中国核事业扫地僧,为中国物理发展扮成乞丐,最终与诺奖擦肩而过

-

2025-08-23 04:34:29

-

- 中戏96级明星班,3人参加《浪姐2》,就剩袁泉一人未成综艺咖

-

2025-08-23 04:32:14

-

- 央视一姐嫌工资少跳槽,从名嘴跌到18线演员,文清近况如何

-

2025-08-23 04:30:00

-

- 同样演豆腐西施,谁曾一眼万年?洪欣、张曼玉都是经典,李沁完败

-

2025-08-23 04:27:46

-

- 小龙女最后怎么死的?

-

2025-08-23 04:25:32

-

- 巨大帝国的兴衰史:亚述帝国的崛起、巅峰与衰退

-

2025-08-23 04:23:17

-

- 董竹君子女为何多定居美国?为减少离婚对子女影响,她做了三件事

-

2025-08-23 04:21:03

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民