火耗归公是什么意思?雍正皇帝为何不遗余力推行火耗归公?

火耗归公是什么意思?雍正皇帝为何不遗余力推行火耗归公?

康乾盛世是中国封建社会最后一次发展巅峰期。自清初顺治皇帝入关至康熙皇帝主政数十年间,清军先后平定南明政权、各路农民起义军、西北边患及三藩叛乱,发展环境趋于稳定,康熙皇帝执政后期开始着力恢复民生、发展生产。

他发布诏令滋生人丁永不加赋,压制地方乡绅地主对百姓的盘剥,整顿河务发展农业,百姓生活水平得以改善,民力稍有恢复,但国家仍处于发展期,各类社会弊病并未有效根治,国库时常入不敷出。

康熙皇帝像

康熙皇帝驾崩后,四皇子胤禛在激烈的皇位继承斗争中获得胜利,即位为雍正皇帝。

雍正皇帝是中国历史上最为励精图治的皇帝之一。他在位期间勤勤恳恳呕心沥血,为恢复国力,坚定执行康熙时期酝酿实施的摊丁入亩政策,创新性推行火耗归公、养廉银等制度。

他的这些举措大大改善了明末清初政治、经济体系中存在的弊端,当时吏治风气为之一震,国库空虚、民力疲敝的情况也得到缓解,为康乾盛世的出现奠定了坚实基础。

在他推行的这些大政方针中影响最为深远的莫过于火耗归公与养廉银制度。那么火耗归公究竟是什么意思呢?它与养廉银有何联系?雍正皇帝为什么要不遗余力的进行推广?这就要从清初社会情况开始讲起了。

雍正皇帝像

康熙皇帝留下的盛世隐患——税收混乱吏治腐败

康熙皇帝即位之初,清王朝仍面临诸多严峻的外在挑战。内有权臣鳌拜主政,年少的康熙皇帝只能任其摆布,此外皇权还受到八王议政等落后政治制度制约;外有噶尔丹祸乱北方,台湾郑氏袭扰东南海疆,三藩割据对中央政府的命令阳奉阴违。在民间仍有许多前明遗老遗少图谋反清复明。

复杂的内外环境考验着康熙皇帝的政治智慧。他先是擒拿权臣鳌拜,震慑朝臣,设立南书房加强皇权和中央集权,革除旧有政治体制弊端,收回皇帝至高无上的政治权力。紧接着集倾国之力平定三藩之乱;又启用姚启圣主政福建,重用降将施琅收复台湾完成祖国统一;再平噶尔丹稳定蒙古诸部与西北边疆。清王朝统治版图前所未有的广阔。

俗话说的好,“大炮一响黄金万两”,连年征伐开销巨大,清政府不得不向百姓摊牌赋税维持国家机器运转,沉重的税收使百姓一直得不到休息,民力凋敝。

久而久之形成恶性循环,中央政府财政入不敷出,底层人民苦不堪言,而地方官员豪强却因此得利,在各类税收中上下其手,吏治风气腐坏。

康熙前中期,外患大于内忧,因此康熙皇帝虽然知道民力维艰,也只能一以贯之推行重税,对于那些腐败官员则忍字当头,毕竟尚需他们来维持地方秩序、征收赋税。

康熙执政后期外患基本平定,他开始着手整顿内务,但由于积弊已深,加上皇储问题引发尖锐的政治斗争让他头疼不已,无力对赋税引发的贪污腐败等吏治问题进行有效纠正。而且他为政以仁的态度反而助推这些积弊愈演愈烈,至康熙末年到了无官不贪的地步。

当时的吏治、税收问题就像缠在百姓身上的吸血鬼,不断的吸食民力、盗取国力,硕鼠越肥,国力越弱。康熙皇帝去世时国库余银仅800万两,一旦遇到紧急事务或重大工程,国库存银立刻捉襟见肘。可见当时整治税务、肃清吏治已刻不容缓。

火耗是什么意思?为什么会成为吏治腐败的诱因?

讲完了康熙时期的社会情况,我们言归正传。要讲清楚火耗归公,首先要先明白什么是火耗。

航海地图

十五、十六世纪,西欧冒险者们开启了大航海时代,新航路的开辟使世界各地联系在一起,极大促进了各地物质交换和经贸往来。

而中国正处于明王朝统治中期,当时中国自给自足的小农经济发展模式不需要大量进口国外商品,但我国生产的茶、丝绸等却成为其他国家争相追捧的大宗商品,因此国际贸易中我国始终处于出超地位,大量白银黄金流入我国。

白银的充盈使推行银本位制成为可能。至明万历初期,首辅张居正改革推行一条鞭法,政府向百姓征收的赋税开始统一以白银为主。

当时百姓上交的银两过于散碎,不方便储存运输,因此各地会将这些征收上来的民间散碎银两融化重铸成为所谓的官银,然后再上交府库验收使用。

在白银融合过程中必然会出现一定的折损,比如某县收缴散碎白银1000两,融合重铸后只剩下900两,融合重铸时发生的100两白银折损就是所谓的火耗。

清代税银

朝廷要求征收1000两赋税,但地方政府按照1000两征收上来的银子融合后扣除火耗必然达不到朝廷的征收要求,因此要想达到足额的1000两税收,地方政府就要将火耗也摊派到百姓头上,朝廷要征收1000两白银,地方政府就要向百姓摊派至少1150两,这样扣除火耗才能保证融合后的白银能达到朝廷税收要求。

但各地火耗并无统一标准,这就给了地方官员很大的操作空间。中央政府只管收上来的税够不够,不会管地方官员向百姓摊派了多少白银。一些贪官污吏在征收赋税过程中假借火耗银的名义增派赋税,除了上交中央政府的,余银即为贪墨所得。

这一过程中百姓多交了银子,国库却并没有多收税,反而是这些官员中饱私囊大肆贪腐。这也是火耗银成为吏治腐败的诱因之一。

明清时期官员之所以贪墨成风与当时的官员薪资微薄也有很大关系。

明太祖朱元璋出身寒微,幼年时饱受地主豪强压迫,他深知百姓生活艰难,因此不惜严刑酷法惩治贪污,同时他又规定官员按照品级严格执行低薪制度,许多官员依靠规定工资根本无法生存。

明太祖像

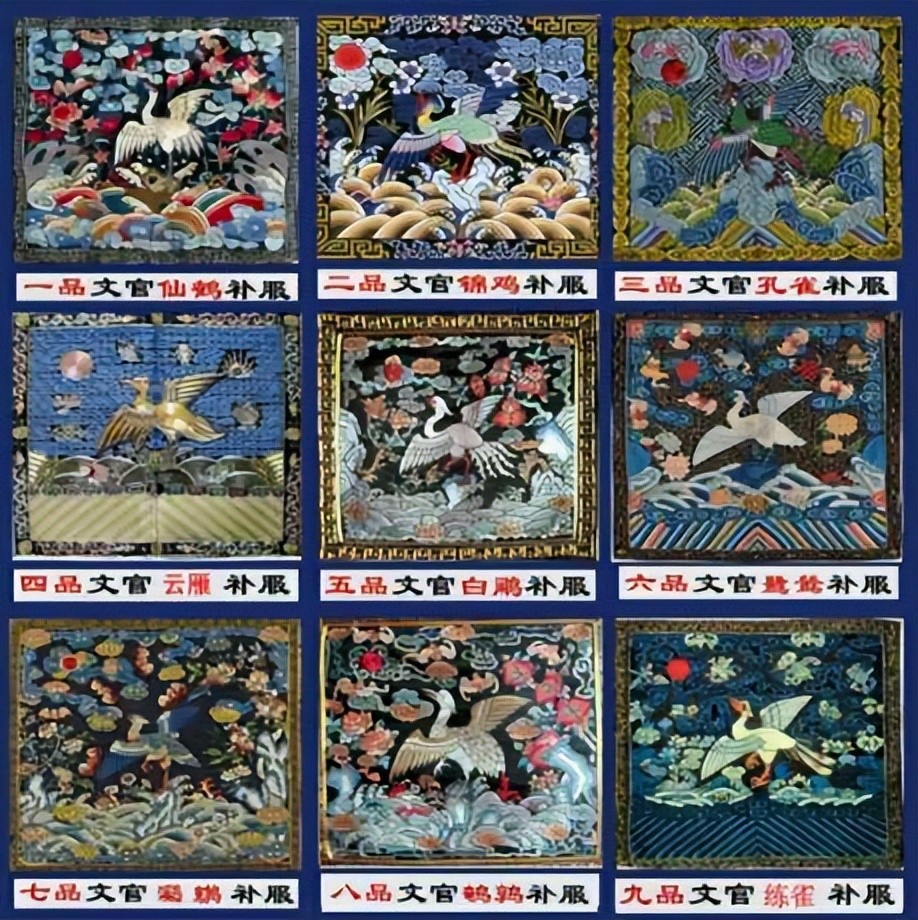

贪墨现象的根源固然是官员品格不正,但依靠薪酬无法养家糊口时贪墨也会成为一些官员的必然选择。清代延续明时的官员俸禄制度,正一品文官俸禄只有180两,而后依次递减,一些不入流的小吏甚至俸禄都没有。

康熙时进行薪资改革,中央和地方的一些高官每年薪资在150两白银左右,底层的七八品小官员年俸仅有三四十两白银。这一制度一直延续到清末。

即使清代官员薪资已经很低廉了,但清政府依然习惯用扣薪水的方式处罚官员,而且动辄数额巨大。比如康熙时期一些地方官员被罚的钱甚至等于他几十年的年薪总和。

在这一情况下,底层官员往往选择加征火耗来弥补亏空,但迫于中央政府禁止加征火耗银的诏令,这些官员在征收上来火耗银后往往会拿出一部分孝敬上官,得到利益的上层官员因此也会放任下级征收火耗,官官相护,沆瀣一气。

清代官服品级

在康熙统治时期,围绕火耗银形成了一条利益链条,针对这种情况康熙皇帝颇感力不从心,想整顿却无从下手。温和的方法不仅无法遏制这一现象反而会促使这些官员养成法不责众的心理,更加肆无忌惮的加派征收火耗。

雍正皇帝不遗余力推行火耗归公的原因:巩固统治、整顿吏治

雍正以前,火耗银属于私征,带来的弊端就是吏治腐败、税收混乱,加剧了社会矛盾也加重了百姓负担。同时围绕火耗银形成的利益团体也容易对中央集权产生威胁。雍正即位后,火耗银私征又多了一项弊端:威胁皇位。

雍正即位之初,帝位并不稳固,当时罗布藏丹津袭扰西北,他不得不增拨军饷粮草供给边疆,康熙皇帝留给他的800万白银根本经不起战争消耗。

同时雍正皇帝虽然在九子夺嫡中获胜,但其他皇子并不甘心失败,他们的势力依然不容小觑。诸皇子中八皇子、十四皇子等都还在谋求转机,他们身边围绕着许多地方官吏,这些利益集团不断向自家主子输送火耗银,皇子们借此能够得到源源不断的经济支持。

雍正王朝剧照

再加上诸皇子各自掌握的势力,如八皇子得到文官集团支持,十四皇子则手握兵权,这些都对即位之初的雍正皇帝形成巨大威胁。

如果改火耗私征为火耗归公,雍正皇帝就可以斩断竞争对手的经济来源,进而剪除其羽翼,瓦解敌对利益集团,其帝位也将得到巩固。

此外,火耗归公后征收的火耗银有明额规定,一定程度上避免官员肆意摊派,减轻了百姓负担,遏制贪腐现象,缓解社会矛盾。同时征收上来的火耗银直接进入政府府库,大大减轻了中央财政的负担。

当时湖广总督杨宗仁向雍正皇帝进言请求推行火耗归公,雍正皇帝深以为然,但推行火耗归公势必会触及地方官员的利益,因为火耗银是地方官员重要的经济收入来源,归公之后地方官员收入将会锐减。

养廉银

这些地方官员以火耗归公会加重百姓负担为由横加阻挠,雍正皇帝非常明了地方官员的用意,为了减少火耗归公推行阻力,也为了革新吏治,体谅基层官员难处,他创造性提出养廉银制度。

所谓养廉银就是从归公的火耗银中拨出一部分,用以补贴官员用度,养廉银通常为官员薪俸的10-100倍,这样官员有足够的薪资养家糊口,也就能在一定程度上避免贪腐现象出现。

据记载,当时总督一级官员的养廉银在13000-20000两白银不等,可以说是一大笔财富了,完全足够日常用度开支,知县一级也有几百到一千两不等的养廉银,相比于普通百姓之家已经非常幸福了。

养廉银制度的推行确实在一定程度上减轻了火耗归公的阻力,但是却并未有效遏制腐败。人性总是贪婪的,在封建社会,官员权力缺乏监督,贪污受到处罚的几率可以说是微乎其微。养廉银虽然数额不少,但在人无限的贪欲面前它又显得微不足道。

清代总督养廉银

如雍正三年查处重臣年羹尧贪污三百五十余万两白银,比起这笔巨款,区区一两万养廉银就显得不足挂齿了。

吏治清廉才是杜绝贪腐的根本,即使将火耗银收归府库,地方官想贪污依然有很多方法,比如收田赋时,政府规定收到8成就算完成任务,地方官员收10成,报给中央说收了8成。遇到灾年地方官员收8成报到中央5成,这些都是清代地方官员贪腐的手段。

火耗归公和养廉银确实也发挥了一些作用,比如到雍正皇帝驾崩时,清政府国库存银高达六千余万辆,火耗归公制度可以说功不可没,乾隆皇帝也正是依靠这笔丰厚遗产才得以当了一辈子潇洒皇帝。

电视剧雍正王朝剧照

但说到底火耗归公制度的得利者是清政府,养廉银的受益者是政府官员,唯一利益受损的依然是底层百姓。这笔钱本来就不该百姓来承担,却因为统治阶级维护自身利益需要而强行摊派到百姓头上。

真应了那句“兴百姓苦,亡百姓苦!”

-

- 广西壮族自治区各市、县地图

-

2025-08-23 04:54:37

-

- 屡历险境,向死而生的开国将军陈祥

-

2025-08-23 04:52:23

-

- 中华21座道教名观都在哪?里面到底有没有神仙

-

2025-08-23 04:50:08

-

- “清华才女”李一诺:辞百万年薪,4年生3娃,现帮比尔盖茨花钱

-

2025-08-23 04:47:54

-

- 前女篮主帅李亚光:娶羽毛球国手为妻,一代名帅的离奇结局

-

2025-08-23 04:45:40

-

- 黄圣依庆祝儿子生日:奢华宴席惊人豪华,网友惊呼土豪气息!

-

2025-08-23 04:43:26

-

- RS Insight丨这些值得收藏的Rolling Stone特刊,每一本都见证历史

-

2025-08-23 04:41:11

-

- 汤兰兰案:女孩自6岁起被全家人集体性侵8年,母亲:玩可以要给钱

-

2025-08-23 04:38:57

-

- 22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

-

2025-08-23 04:36:43

-

- 中国核事业扫地僧,为中国物理发展扮成乞丐,最终与诺奖擦肩而过

-

2025-08-23 04:34:29

-

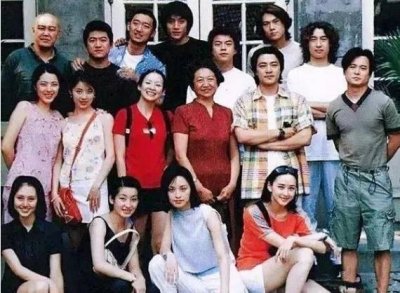

- 中戏96级明星班,3人参加《浪姐2》,就剩袁泉一人未成综艺咖

-

2025-08-23 04:32:14

-

- 央视一姐嫌工资少跳槽,从名嘴跌到18线演员,文清近况如何

-

2025-08-23 04:30:00

-

- 同样演豆腐西施,谁曾一眼万年?洪欣、张曼玉都是经典,李沁完败

-

2025-08-23 04:27:46

-

- 小龙女最后怎么死的?

-

2025-08-23 04:25:32

-

- 巨大帝国的兴衰史:亚述帝国的崛起、巅峰与衰退

-

2025-08-23 04:23:17

-

- 董竹君子女为何多定居美国?为减少离婚对子女影响,她做了三件事

-

2025-08-23 04:21:03

-

- 中国民宿头牌———莫干山 “裸心谷”

-

2025-08-23 04:18:49

-

- 机器人大擂台(Robot Wars)简介

-

2025-08-23 04:16:35

-

- 怎样扎花苞头最快速?优雅花苞头扎法图解

-

2025-08-22 22:18:10

-

- 孙敬会画关胜,刻意消解了威严和傲气

-

2025-08-22 22:15:56

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民