文史 - 也谈马锡五的审判方式

文史 - 也谈马锡五的审判方式

法史文鉴

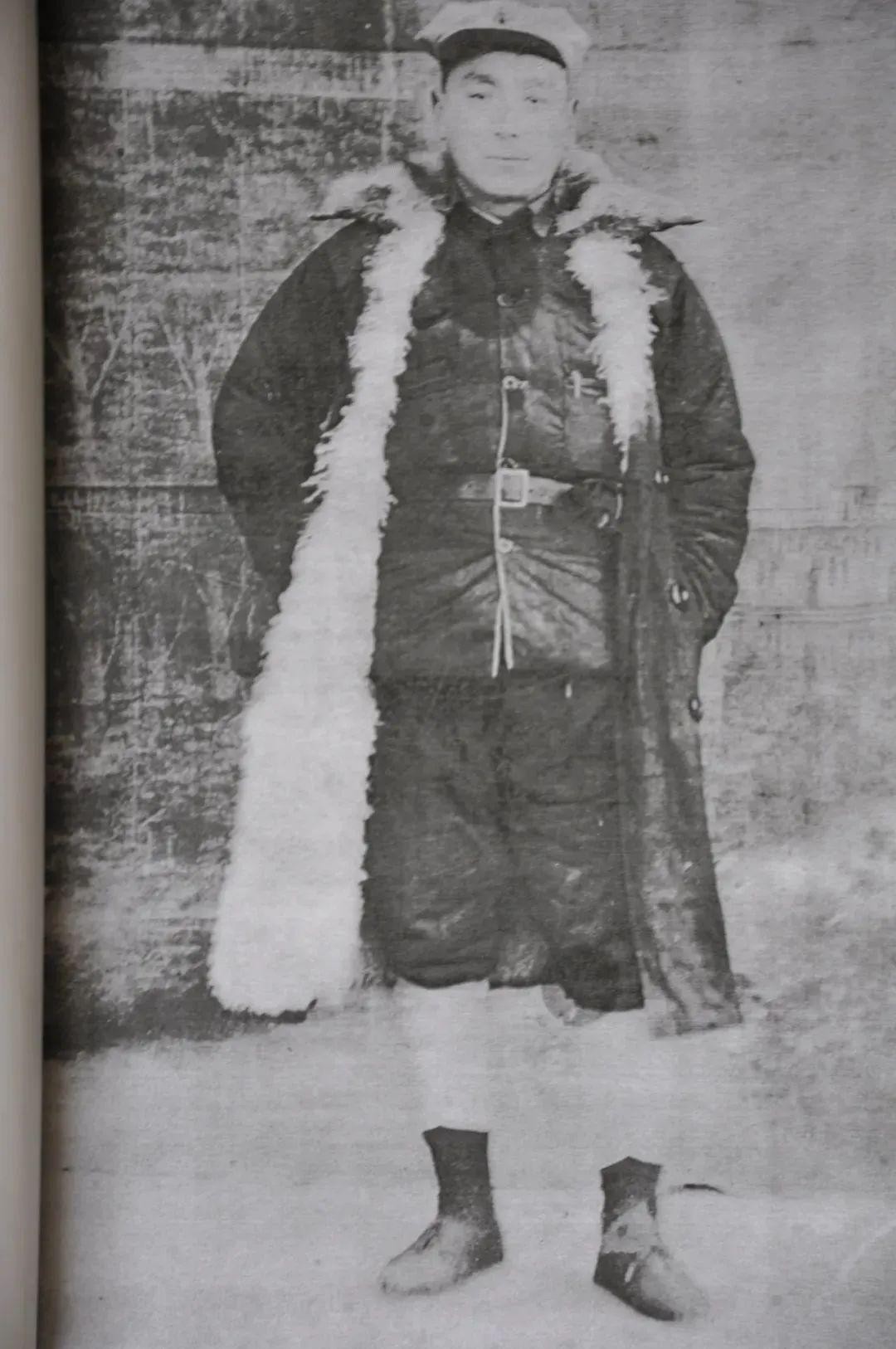

现在公布出来的马锡五审理的似乎都是带卷下乡、就地审判的案件,让人误以为马锡五的审判方式就是如此,其实不是这样。

原文 :《也谈马锡五的审判方式》

作者 | 河南大学 郝铁川

图片 | 网络

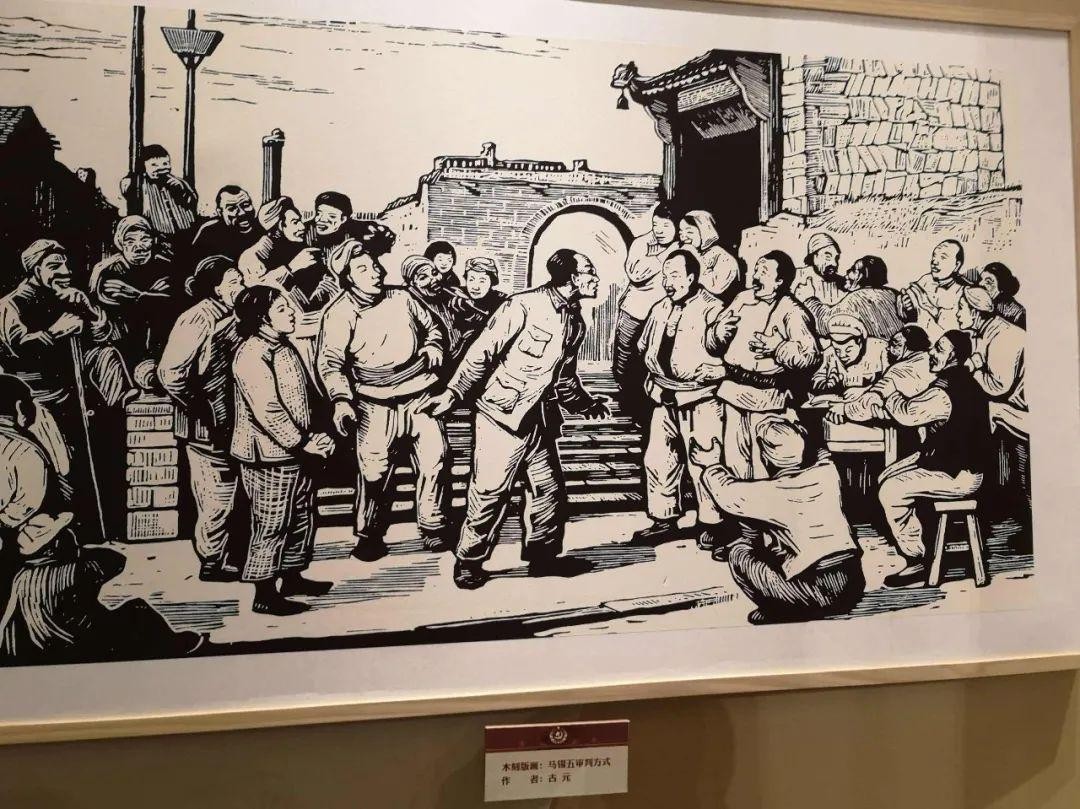

带卷下乡、就地审判是马锡五审判方式的内容之一,在今天依然为不少基层法院所沿用,因为这不仅是查明案件事实的需要,而且是进行普法宣传的需要。但马锡五的审判方式并不局限于“带卷下乡、就地审判”,法庭审判也是马锡五的审判方式之一。这方面一些法学教材阐释不够。

1944年8月《陕甘宁边区高等法院指示信》规定,就地审判多适用于第一审司法机关,一是适用于那些迟迟不能审结的案件,二是适用于那些对群众有一定教育意义的案件,三是案件牵连人数较多,不便传讯的案件。因此,张希坡教授在其所著的《马锡五与马锡五审判方式》和杨永华、方克勤两位教授在其所著的《陕甘宁边区法制史稿(诉讼狱政篇)》中都正确地指出,在边区的审判方式中,法庭审判是一种主要方式。马锡五同志在《政法研究》1955年第一期发表的《新民主主义革命阶段中陕甘宁边区的人民司法工作》一文中明确指出,就地审判案件的含义,并不是每一个案件都要带卷下乡、到案发地点审判,而是根据形势需要,选择某些特定案件(用后来的话来说,就是疑难、复杂、新型案件),采取实行就地审判的。它只是马锡五同志六种审判方法中的一种。

现在公布出来的马锡五审理的似乎都是带卷下乡、就地审判的案件,让人误以为马锡五的审判方式就是如此,其实不是这样。马锡五有大量的在固定法庭审理的案件卷宗,只是目前档案没有开放,或无人整理,这是2025年8月6日笔者特意委托西北政法大学教授马成就此事咨询马锡五前辈的儿子马秦宁同志得到的回答。此外,杨正发同志撰写的《马锡五传》(人民法院出版社2014年出版)中亦有马锡五在固定法庭里坐堂问案的材料。

此外,马锡五从事司法审判工作,是从1943年4月以陇东分区专员兼任陕甘宁边区高等法院陇东分庭庭长开始的,1942年8月至1944年2月,三审和二审机关一般是不带卷下乡、就地审判的;从1944年2月到1950年边区撤销期间,二审机关一般也不采取带卷下乡、就地审判的形式,只有个别争议较大的案件,二审才会带卷下乡、就地审判。

1946年8月21日,陕甘宁边区高等法院第101次院务会议通过了《陕甘宁边区法庭规则》,共11条。马锡五同志担任边区高等法院院长期间,也制定了《陕甘宁边区人民法庭办事规则》《陕甘宁边区人民法庭公审规则》等,规定了严肃、严格的法庭秩序守则,如前者规定“开庭时正面设审判席,作为主审及审判员的位置。公诉人员及书记员列于两旁”(第九条);后者规定“法庭应保持肃静。参加公审人员不得随便说话喧嚷或故意扰乱场内秩序”(第六条)。

当然,马锡五也指出,陕甘宁边区的法庭审判与国民党统治地区法庭审判是不完全相同的,主要表现为陕甘宁的法庭审判不像国民党法庭审判那样令人感到恐怖,而是在保持法庭一定的严肃气氛的前提下,由裁判员采取谈话的方式进行审理。

因此,马锡五审判方式的内容很丰富,既有“带卷下乡、就地审判”,又有正式的法庭审判,还有调判结合、人民代表作为陪审法官等,而每一种都具有方便民众、以案释法、教育民众等同时期国民党司法所不具有的为民司法精神。

文章为社会科学报“思想工坊”融媒体原创出品,原载于社会科学报第1839期第8版,未经允许禁止转载,文中内容仅代表作者观点,不代表本报立场。

拓展阅读

文史 | 唐绍仪与胡佛私交史料疏正

文史 | 上海军民抗日运动史料是怎样编成的?

-

- 江畔公园的雕塑,老哈尔滨心中美丽的风景

-

2025-10-19 12:18:03

-

- 满清剃发易服

-

2025-10-19 12:15:48

-

- 40余组全球顶级DJ阵容燃动青岛!盖亚电音嘉年华来了

-

2025-10-19 12:13:34

-

- 男领导倾心女下属的微妙迹象

-

2025-10-19 12:11:20

-

- 青春期3结局(青春期结局没看懂)

-

2025-10-19 06:21:29

-

- 农村的田间地头最常见又能吃的八种野菜,你认识几种?不要错过?

-

2025-10-19 06:19:15

-

- 李连杰的爷爷是谁叫么名子(李连杰的爷爷叫啥名字)

-

2025-10-19 06:17:01

-

- 和儿媳妇在一起的快乐的说说(和儿媳妇在一起的快乐的说说精选好句46句)

-

2025-10-19 06:14:47

-

- 丹阳市实验小学(丹阳市实验小学历史)

-

2025-10-19 06:12:32

-

- 搓泥宝、去角质膏、去死皮膏这些搓下来的究竟是什么?

-

2025-10-18 17:22:06

-

- DNF90级传说武器 鬼剑士过渡期推荐指南及分析

-

2025-10-17 15:21:52

-

- 从一代艳星到以自杀凄惨落幕,究竟是谁逼死了陈宝莲?

-

2025-10-17 15:19:38

-

- 重罚280万!台州路桥成功查处一起保健养生桶传销大案

-

2025-10-17 15:17:23

-

- 公司想着捞钱,员工想着混日子,这就是保安行业的现状

-

2025-10-17 15:15:09

-

- 如何评价中信银行白金卡?

-

2025-10-16 11:18:57

-

- 肉牛喜欢吃什么食物,牛的饲料配方大全

-

2025-10-16 11:16:42

-

- 南下北上,以及上厕所、下厨房

-

2025-10-16 11:14:29

-

- 民间神话人物-九皇大帝

-

2025-10-16 11:12:14

-

- 地球上,“最贵”的10只表,劳力士排名第三

-

2025-10-12 14:56:50

-

- 不顺的迟志强:21岁大火25岁入狱,成"囚歌之王",61岁近照太沧桑

-

2025-10-12 14:54:36

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民