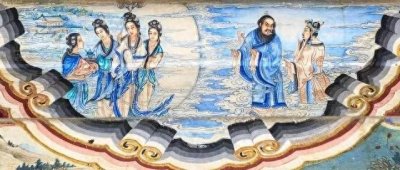

后唐灭前蜀之战历史回眸

后唐灭前蜀之战历史回眸

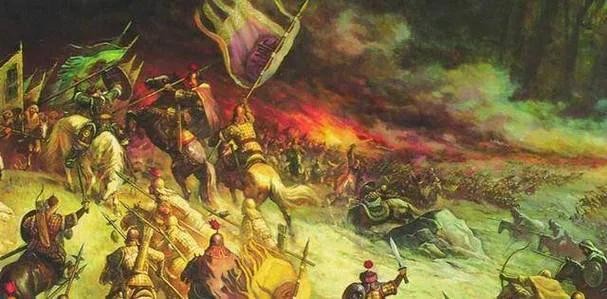

925年,历史的长河中涌动着无数英雄的悲欢离合,而后唐灭前蜀之战便是这一时期最为引人注目的篇章之一。这场战争不仅是军事上的较量,更是权力与意志的碰撞,映射出那个时代的悲欢离合。今天,我们将重新审视这段历史,探讨其背后的深意与教训。

一、战前的蜀地:腐败与无力的缩影

前蜀,作为五代十国时期的重要割据政权,自王建于891年建立以来,历经了十九年的风雨。然而,随着时间的推移,蜀地的朝政逐渐腐败,边防松弛,民心涣散。蜀主王衍在位期间,虽有短暂的繁荣,但随着内政的失控与外敌的逼近,蜀国的危机感却愈发显著。

在这个时期,蜀地的将领们多因权力斗争而互相倾轧,士兵们的斗志也因缺乏有效的领导而日渐消沉。蜀国的粮草储备不足,战斗力大减,眼看着外敌的威胁愈发逼近,蜀地的命运已然悬于一线。

网友观点:许多网友对此感慨,认为蜀国的覆灭与其内部的腐败和无能密切相关。有人甚至提到:“在一个国家内部不团结的情况下,外敌的入侵几乎是不可避免的。”

二、后唐的崛起:乘势而上

与前蜀的衰弱形成鲜明对比的是后唐的迅速崛起。后唐庄宗李存勖深知前蜀的虚弱,决定趁势而动。自同光三年六月起,后唐便开始动员河南、河北的诸州,广泛征集战马,为即将到来的战争做好准备。九月,李存勖任命其幼子魏王李继岌为西川四面行营都统,虽年幼却承载着后唐的期望。

与此同时,郭崇韬被任命为西川东北面行营都招讨制置等使,率领李令德、李绍琛、董璋等将领共同发起对前蜀的进攻。后唐的军队如同一股强大的洪流,直逼蜀地,势不可挡。

个人观点:在我看来,后唐的成功不仅源于其军事力量的强大,更在于其对时局的敏锐把握与果敢决策。一个优秀的领导者,往往能够在关键时刻抓住机会,逆转乾坤。

三、战役的展开:如虹的进攻

925年十月,后唐军队的前锋李绍琛成功攻下蜀威武城,获得了城中二十万斛粮草。这一胜利如同一声惊雷,震撼了蜀地的统治者。蜀将王承捷迅速选择投降,蜀国的凤、兴、文、扶四州印节相继降唐,后唐在短短的时间内便获得了四十万斛粮草和八千兵马,战局瞬息万变。

蜀主王衍在十月中旬出巡游乐,未曾料到敌军已然逼近。至十月二十日,他才意识到事态的严重性,急忙派遣王宗勋、王宗俨、王宗昱三位招讨使领兵迎敌。然而,后唐军队的强大与蜀军的无力形成鲜明对比,蜀军在接连的战斗中惨败,后唐的步伐愈加坚定,迅速向利州推进。

网友讨论:在一些社交平台上,网友们纷纷讨论王衍的失误。有评论认为:“王衍的游乐与外敌的威胁形成鲜明对比,真是历史的讽刺。他的自满与无知,最终导致了国家的覆灭。”

四、蜀国的覆灭:权力的崩塌

随着后唐军队的不断逼近,蜀地各州纷纷望风而降,形势愈发严峻。至十一月中旬,蜀利州以北及武信节度使所辖的五州相继投降。蜀中书令王宗弼更是在十六日自利州返回成都,劫持蜀后主及太后、后宫、诸王,试图以权力维持一丝希望,然而这已无济于事。

到了十一月二十日,蜀后主王衍不得不向后唐发出降书,求得一线生机。二十六日,后唐大军终于抵达成都,蜀后主王衍率百官出降,蜀国的覆灭已成定局。前蜀的灭亡不仅是一个王朝的终结,更是一个时代的落幕。

个人反思:历史的教训往往是深刻的。王衍的失败不仅仅是个人的悲剧,更是整个蜀国的悲剧。一个国家的命运,往往与领导者的决策息息相关。我们在面对挑战时,绝不能心存侥幸,必须时刻保持警惕。

五、历史的教训:反思与启示

后唐仅用七十天的时间便彻底灭掉前蜀,获得十节度、六十四州、二百四十九县及三万兵马,铠仗、钱谷、金银等数以千万计。这场战争的迅速与果决,不仅彰显了后唐的军事才能,也反映了一个国家在面对外敌时,内部腐败与无能的致命弱点。

网友总结:许多网友在讨论中提到:“蜀国的覆灭是对所有国家的警示,强大的外部压力往往能揭露出一个国家内部的深层问题。只有真正团结与强大,才能在历史的洪流中立于不败之地。”

六、结语:历史的回响

925年,后唐灭前蜀之战不仅是一次简单的军事行动,更是权力与命运的交锋。它提醒我们,在历史的长河中,强大的外部压力往往能揭露出一个国家内部的深层问题。无论是繁华盛世还是危机四伏,唯有真正的团结与强大,才能在历史的洪流中立于不败之地。蜀国的覆灭,虽已成为历史,但其教训却依然在今天的我们心中回响。

在这段历史中,我们不仅看到了战争的残酷与权力的无情,更看到了人性与智慧的光辉。希望每一位读者都能从中汲取力量,面对生活中的挑战,勇敢前行。

-

- 家用舒适之选,2019款丰田凯美瑞2.5G豪华版,12.5万开走它!

-

2025-08-21 01:21:41

-

- “拱猪”趣谈

-

2025-08-21 01:19:27

-

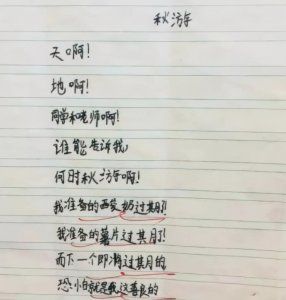

- 小学生“情书”意外走红,大学生看了自愧不如,网友:是个人才

-

2025-08-21 01:17:12

-

- 免费!不出大成都,十大古镇游玩推荐来了!快看你都去过吗?

-

2025-08-21 01:14:58

-

- 去迪拜,必须的十件事情

-

2025-08-21 01:12:44

-

- 周艳泓:闷声干大事,出道歌坛28年首次官宣“自己还有一个女儿

-

2025-08-21 01:10:29

-

- 10部好看的奇幻电影,天马行空的脑洞,每一部都值得你反复刷

-

2025-08-20 16:07:28

-

- 盘点胡歌主演的电视剧,这些剧中,哪几部才是你心目中的经典?

-

2025-08-20 16:05:14

-

- 穿来穿去,还是“阔腿裤”最高级,9套显高显瘦搭配,夏天请照穿

-

2025-08-20 16:02:59

-

- 10部令人毛骨悚然的恐怖电影,你看过几部?

-

2025-08-20 16:00:45

-

- 什么是利率债

-

2025-08-20 15:58:31

-

- “地铁门”事件新进展,212个账号被封禁,网友喊话:把我封了吧

-

2025-08-20 15:56:16

-

- 华西二院梁益建:感动中国的“驼背救星”,为4岁患儿开展“重度脊柱畸形矫正

-

2025-08-20 15:54:02

-

- 农历“三月三”,是什么节日?这一天对于炎黄子孙非同一般

-

2025-08-20 15:51:48

-

- 孟加拉虎:世界上最大的猫科动物

-

2025-08-20 15:49:34

-

- 交友就交范希亮,范希亮有血有肉,有情有义,正气凛然

-

2025-08-20 15:47:20

-

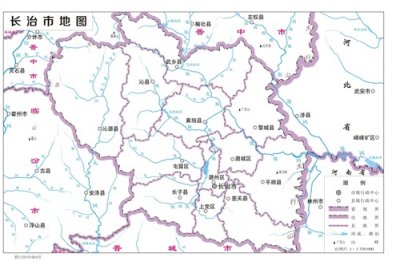

- 长治市潞州区概况

-

2025-08-20 15:45:05

-

- 加拿大天后席琳·迪翁的人生故事,辉煌的事业、感人的爱情故事

-

2025-08-20 15:42:51

-

- 唐玄宗:盛世与悲剧交织的传奇皇帝

-

2025-08-20 15:40:37

-

- 甲骨文字破译:整篇破译“绞丝月出茧”

-

2025-08-20 15:38:23

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民