甲骨文字破译:整篇破译“绞丝月出茧”

甲骨文字破译:整篇破译“绞丝月出茧”

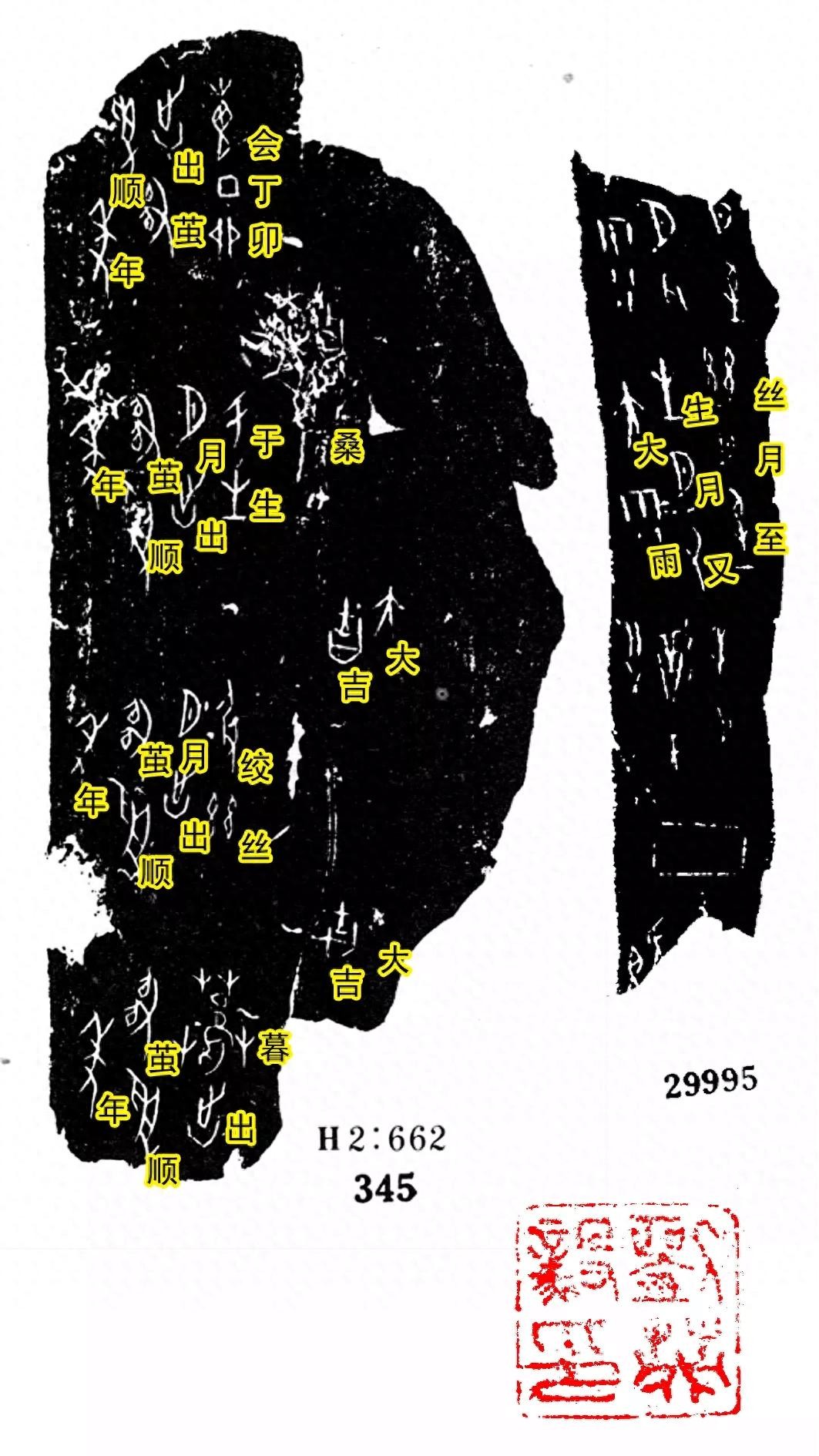

这两篇甲骨文来自屯南345和合集29995,两篇甲骨文好象毫不相干,但是其实是异曲而同工。完整的破译之前,必须要了解一些知识,不然即使完整破译后,也不知所云的人会很多。

首先是近期三星堆遗址发掘出土“丝绸”织物的痕迹。

三星堆青铜大立人衣服花纹细节。

以上图片足以证明,三星堆遗址的年代是有“丝绸”的。那么既然古蜀先民有丝绸,那么同属殷商时期的中原地区有没有“丝绸”?

之前由于气侯等等原因,能证明是殷商出土的“丝绸”,非常不易。但是文字的准确记录,甲骨文字的整句整篇破译,将是堪比出土文物的最直接的证据之一。

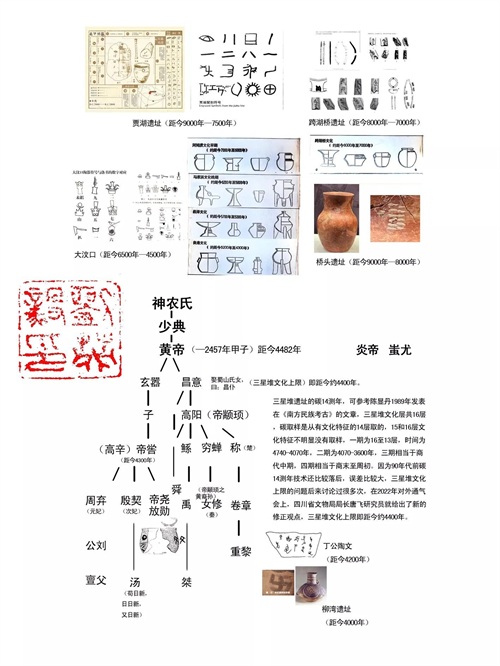

“嫘祖”(又称螺祖、累祖、雷祖)是中国古代神话传说中的人物,被尊为“先蚕娘娘”和丝绸文化的奠基人。她是轩辕黄帝的元妃,发明了种桑养蚕、抽丝织衣的技术,推动了中华文明的进步。传说中的“先蚕娘娘”要早于三星堆遗址,通过《竹书纪年》天干地支纪年表,和全新获得的碳十四测年数据,黄帝甲子年为:负2457年甲子(距今4482年),刚好早于:昌意娶蜀山氏女,曰:昌仆,生高阳(楚先祖)。距今:约4400年。

三星堆遗址的碳14测年,可参考陈显丹1989年发表在《南方民族考古》的文章,三星堆文化层共16层,碳取样是从有文化特征的14层取的,15和16层文化特征不明显没有取样,一期为16至13层,时间为4740-4070年,二期为4070-3600年,三期相当于商代中期,四期相当于商末至周初。因为90年代前碳14测年技术还比较落后,误差比较大,三星堆文化上限的问题后来讨论过很多次,在2022年对外通气会上,四川省文物局局长唐飞研究员就给出了新的修正观点,三星堆文化上限即距今约4400年——摘自网络。

说到“丝绸”大家最熟悉的就是“缫丝”。 其实“缫丝”是一种工艺。

缫丝工艺包括括煮熟茧的索绪、理绪、茧丝的集绪、拈鞘、缫解、部分茧子的茧丝缫完或中途断头时的添绪和接绪、生丝的卷绕和干燥。缫丝工艺索绪主要将蚕茧放在90度高温中蒸煮。缫丝理绪即把蚕茧表面杂乱的胶丝整理有序,又被称之为正绪茧。

而不知道什么是绞丝?

绞丝(skein twisting)是指在缫丝厂,将烘干、复摇后的丝片绞成一定规格丝束的操作过程(动词)。在织绸厂,习惯上也把成了绞的丝束称为绞丝(名词)。

“绞丝”才是“丝”字的原始字义。

丝,通假此,但是不通假“斯”“兹”等字(以后会通过“何尊”“秦二世诏板”铭文校正)。

然后是关于蚕的知识点:

蚕宝宝拉的粪便叫蚕沙. 蚕宝宝从开始吐丝到结完茧,大约需要三天的时间 蚕在茧里一共呆了15天才化成了蛾。

之后才是蚕茧:

现在搜索蚕茧,展现出来的图片全都是这样的:

而真实的蚕茧其实是这样的:

不仅仅是颜色发黄一些,最突出的特征是每个茧都有一个小尾巴。所以想要整篇破译屯南345甲骨文,首先要破译这个关键字“茧”字,才能知道这篇甲骨文记录的是什么?

这个“茧”字的原始字义就是“捡”通假“茧”。

1、会丁卯出茧,顺年。

“会”在这里是“将要”的意思,并不是甲骨文中常用字“开会”“聚会喝酒”的“会”,说明至少在这时已经出现了“一字两意”的“多意字”。

甲骨文中还有“一意多字”,如“子”字的写法很多。“两个字组成一个字”,如“屯南137”中的“又有”。方向正反都是一个字,如“后”字等。所以当时的文字已经成熟到现代人无法想象,难以置信的程度。

2、桑,于生月出茧,顺年。

桑树于应该生出蚕茧的这个月出茧了,顺年。现在的多数人都将这个“顺”字破译成“受”。(1)殷墟郭家庄一处墓中出土了“受”字铭文。(2)这个字的原始字义为:顺水推舟之字形,逆来顺受之字意。至金文中才有通“受”的情况。(3)“顺年”比“受年”更准确,更接近现在的语言表达。

3、大吉,绞丝月出茧,顺年。

“绞”字就是“脚”通假“绞”。应该得到“成品绞丝”的这个月,桑树上结出了“蚕茧”,大吉,又是顺年,这样的语言表达方式已经与现在的语言表达并没有什么不同。

4、大吉,暮出茧,顺年。

蚕宝宝从开始吐丝到结完茧,大约需要三天的时间。大吉,就在第三天的要到傍晚时分,结出了“蚕茧”,今年可真顺利!

同样的内容合集29995甲骨文中完整的一句:

丝月至生月又大雨。

让我们知道了,殷商养蚕人的不易,并不是每一年的“绞丝月”和“生茧月”都是如“屯南345”这一年这样的顺利。

屯南345合集29995甲骨文重新破译后,终于彻悟中国的甲骨文并不是原来的样子面貌,而是这样的通俗易懂,使我再次坚信这条中国古文字破译道路才是正确的道路。

-

- 来个马后炮,国家公祭,祭奠的目的是什么?我们该如何祭奠?

-

2025-08-20 15:36:08

-

- 谍战剧《刀影》高云翔、张铁林、吕夏、战菁一、吕行、申军谊主演

-

2025-08-20 15:33:54

-

- 报应?曾经诋毁内地的“港独”艺人杜汶泽,现窜逃台湾、经济窘迫

-

2025-08-20 15:31:40

-

- 去西安旅游,一定要打卡的十大景点。

-

2025-08-20 15:29:26

-

- 韩束直播间爆火的原因,你可以模仿,但绝不会成功

-

2025-08-20 15:27:12

-

- 「红人教程」新人主播之电台直播怎么做?

-

2025-08-20 15:24:58

-

- 76张高清宫崎骏动漫壁纸,最爱过的夏天还是千与千寻的夏天

-

2025-08-20 04:37:31

-

- 走访郑州海鲜市场:每斤258元的帝王蟹,春节前一个月能卖50吨

-

2025-08-20 04:35:16

-

- 看《天下第一》,浅析朱无视陷害古三通的真正原因

-

2025-08-20 04:33:02

-

- 世界护卫舰巡礼36之加拿大“哈利法克斯”级护卫舰

-

2025-08-20 04:30:48

-

- “夜问打权”停播,台名嘴黄智贤:办新节目证明不被“台独”打倒

-

2025-08-20 04:28:33

-

- 越界影城火爆出圈!为宠粉,贵阳比哪吒还能“造”

-

2025-08-20 04:26:19

-

- 裴涩琪:“小苹果”女主角,靠R级片成名,嫁给网络主播后隐退。

-

2025-08-20 04:24:05

-

- 健身没动力?看完彭于晏小时照片,你就会“动力全开”

-

2025-08-20 04:21:51

-

- 黄晓明酒店剪头发,真实发量可见,头又细软前额都白了!

-

2025-08-20 04:19:37

-

- 河北首富杨卓舒,骗局被拆穿,商业帝国破灭,跌落神坛

-

2025-08-20 04:17:22

-

- 旧社会,为什么说“车船店脚牙,无罪也该杀”,到底是什么意思?

-

2025-08-20 04:15:08

-

- 【交通大整治|典型风采】善用“三”字经的路政“规划师”——记交警道外大队路

-

2025-08-20 04:12:54

-

- 闫学晶的儿子林傲霏:也是演员,才31岁就在剧中扛大旗

-

2025-08-20 04:10:39

-

- 32岁好莱坞女星离奇死于自家浴缸…13年后,仍有人坚持要查出真相

-

2025-08-20 04:08:25

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民