《四库全书》:乾隆帝的文化遗产与中华智慧的巅峰之作

《四库全书》:乾隆帝的文化遗产与中华智慧的巅峰之作

《四库全书》:文化集大成者

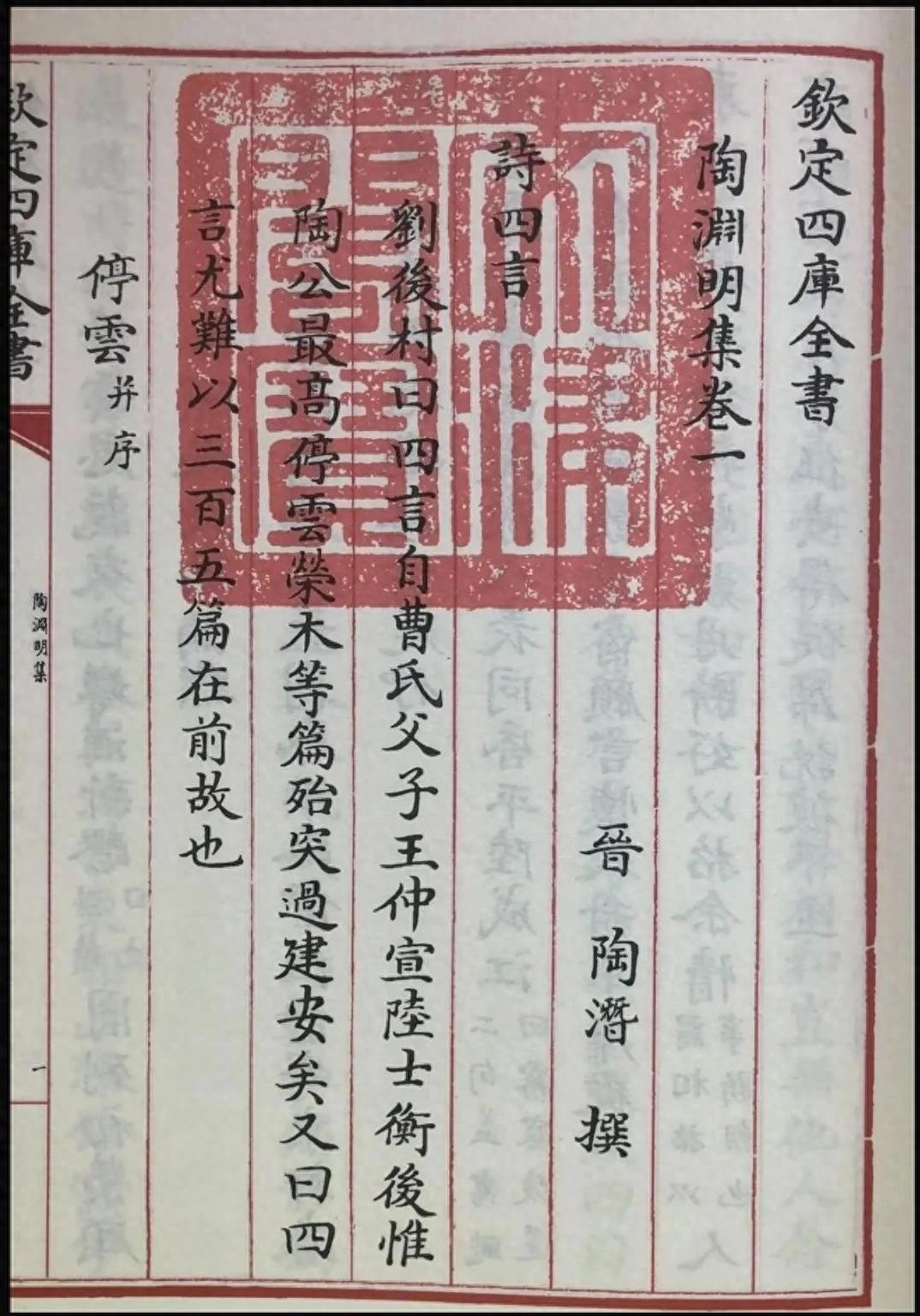

1773年3月,在清高宗乾隆皇帝的主持下,开始编修中国古代最大的文化工程——《四库全书》,全称《钦定四库全书》。它是由纪昀等360多位高官、学者编撰,3800多人抄写,耗时九年完成初稿的大型丛书。

《四库全书》共计收书3503种、79337卷(相当于《永乐大典》的3.5倍)、36000余册,约八亿字。这是对中国古典文化进行的一次最系统、最全面的总结,堪称中华传统文化的集大成者。中国文、史、哲、理、工、农、医,几乎所有的学科都能够从这里找到源头。

编纂《四库全书》的背景

清朝编纂《四库全书》的原因主要有以下几点:

对明朝《永乐大典》进行辑佚的需要

1772年,安徽学政朱筠提出《永乐大典》中存在许多失传文献的情况。乾隆皇帝对此表示认可,命令将所有辑佚的书籍与各省所采及武英殿的官刻书汇编在一起,形成《四库全书》。这里的“四库”指的是历代官方藏书的分类方法,包括经、史、子、集四部,因此称为全书。

乾嘉考据学派的影响

乾嘉学派是清朝前期的主流学风,以考据古代社会历史各个方面而著称。该学派在乾隆、嘉庆两朝达到了鼎盛,主要创始人顾炎武提出的朴实归纳的考据方法,开启了清初一代朴实学风。受此影响,乾隆朝的学者们大量阅读藏书,以考证学术源流,因此《四库全书》成为对近两千年学术文化发展脉络的梳理和评价。

乾隆帝想要建立修书之功

古人有云,伟人当“三不朽”:立德、立功、立言。乾隆皇帝在“立德”和“立功”方面已有所成就,而在“立言”方面,他希望通过《四库全书》留下文化遗产,展现其文治之功,超越前代皇帝。

《四库全书》的编纂过程

编纂《四库全书》的过程主要经历了以下几个步骤:

征集图书

从乾隆三十八年(1773年)开始,朝廷设立“四库全书馆”,进行征书工作,历时七年多,最终征集图书13501种。

筛选、整理图书

收集到的图书经过筛选,符合抄录条件的列入“着录”,不合格的列为“存目”。对涉及清王朝统治批评的书籍一律禁毁,最终收录3461种图书。

抄写底本

抄写工作由3826人担任,每人每天抄写1000字,抄写工作进展顺利,确保了《四库全书》的完成。

校订过程

校订是最后的关键步骤,经过分校、复校后,最终由总裁抽阅,确保书籍的准确性和美观性。

《四库全书》的影响与命运

《四库全书》成书后,乾隆帝在南北方建立了七阁存放。虽然在1860年英法联军攻陷北京时部分书籍被焚毁,但《四库全书》作为中国最丰富、最完备的典籍集成,仍然对传统文化的梳理和传承起到了重要作用。

它不仅保存了大量文献,还在古籍整理方法、目录学等方面对后来的学术界产生了深远影响。因此,无论从内容的全面性还是学术上的体例开发来看,《四库全书》都具有极高的研究、收藏和欣赏价值。

-

- 芸苔素加磷酸二氢钾有什么用?什么作物能用?能提高作物抗冻性吗

-

2025-09-12 14:41:15

-

- 云南昆钢医院1.5亿建大楼,聚集三家市级公立医院资源

-

2025-09-12 14:39:01

-

- 刘媛媛:曾经的寒门贵子,北大才女,如今靠直播带货,15天挣1亿

-

2025-09-12 14:36:47

-

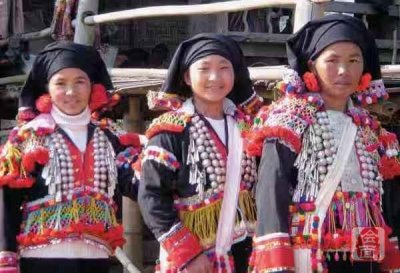

- 「民族的大团结 你我的运动会」彩云之南的古老民族:德昂族

-

2025-09-12 14:34:32

-

- 「美丽北湖」3月8日,与龙女温泉来一次春天的邂逅

-

2025-09-12 14:32:18

-

- 四川这几所专科学校,读到就是赚到

-

2025-09-12 14:30:04

-

- 卡夫亨氏将砍掉上千种产品,在中国重点扶持“味事达”牌酱油

-

2025-09-12 14:27:50

-

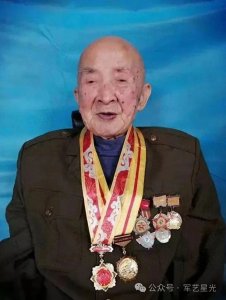

- 活到103岁的共和国老兵一一黄金木

-

2025-09-12 14:25:35

-

- 规模比美国大10倍?中国建成世界最大养猪场,里面黑科技一大堆

-

2025-09-12 14:23:21

-

- 大东亚共荣圈:历史的虚幻与现实的反思

-

2025-09-12 14:21:07

-

- 中国旅游影响力百强城市出炉:成都第20,重庆第一,昆明竟然倒数

-

2025-09-12 14:18:53

-

- 这么好玩的摄影“双重曝光”,你居然还不会拍?

-

2025-09-12 14:16:38

-

- 张国荣与周润发:“发仔”称呼背后的情谊深探

-

2025-09-12 14:14:24

-

- 盘点那些“师生恋”的电视剧,哪部让你夜夜追剧

-

2025-09-11 17:41:00

-

- 闹大了,女演员印度环游遭七人强暴,西班牙派人前往印度

-

2025-09-11 17:38:46

-

- 340架歼11B升级到歼16水平,歼11BG性能全面超越苏35.

-

2025-09-11 17:36:32

-

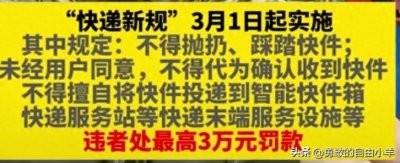

- 3月1日起快递新规来了:评论区一片争议,各持己见

-

2025-09-11 17:34:18

-

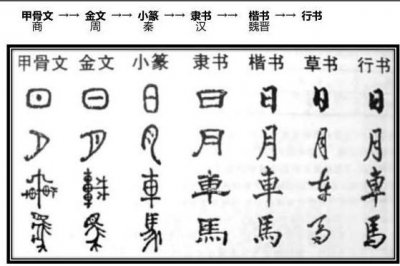

- 文字的演化历程

-

2025-09-11 17:32:03

-

- 推荐12部宫斗剧,喜欢哪一部?

-

2025-09-11 17:29:49

-

- 李小冉闪婚与鄢颇七年坎坷情史曝光(图)

-

2025-09-11 17:27:35

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民