马云预言成真?2025年,手握存款的人或面临三大挑战

马云预言成真?2025年,手握存款的人或面临三大挑战

2018年,全球金融论坛的会场里,马云一句“银行不改变,我们就改变银行”震得台下金融大佬们手里的瑞士表都仿佛停了一秒。

那时的他,站在镁光灯下,眼神坚定,没人想到这句豪言会在短短七年里掀起一场金融风暴。

2025年的今天,北京金融街的银行网点里,智能柜台取代了人工窗口,玻璃幕墙上央行数字货币的广告闪个不停,柜台服务费早就被数字钱包的零费率碾得粉碎。

街头巷尾,刷脸支付的“嘀”声此起彼伏,是马云的预言带来的新生,还是藏着更大的危机?

储蓄率的悄然下滑

说到钱,中国人一直有攒钱的习惯,可这几年攒钱的劲头好像没那么足了。

中国社科院2024年第四季度的报告里写得清清楚楚:居民储蓄率比2020年的最高点掉了9.6%,现在只有35.6%。

这数字听着可能有点抽象,但要是回到2013年蚂蚁集团刚推出余额宝那会儿,你就知道差距有多大了。

那时候,储蓄率高达45.2%,几乎一半的收入都被大家攒下来了。

余额宝刚面世,宣传的是“随存随取,还能赚利息”,收益率一度冲到6%以上,简直是“躺赚”的代名词。

记得那几年,大街小巷都在聊这个新鲜玩意儿,办公室里同事们中午吃饭时算着存多少钱能多赚几块,公交车上都能听到有人打电话问:“余额宝到底靠不靠谱?”

银行柜台前排队的人也多得挤不下,大家都想把钱挪到余额宝里去。

可如今,到了2025年,这股攒钱热潮渐渐退了。社科院的报告里还提到,消费观念变了,理财路子也多了。

以前大家盯着银行柜台办存折,现在呢,手机一点,钱就流到各种理财产品里去了。

北京街头那家银行网点,曾经排队的人群早就散了,柜台边的椅子空荡荡的,反倒是智能屏幕亮得晃眼,数字钱包用起来一分钱手续费都不收。

攒钱的人少了,花钱和投资的人多了,这变化,谁看了不说一句“时代真不同了”?

这几年,存钱的人最能感觉到的事儿,就是银行存款利率一路往下掉。

拿某家国有银行的3年期定期存款来说吧,前些年,利率还能稳稳地站在3.25%。

那时候,普通老百姓攒了10万元存进去,三年到期后能拿回差不多3000多元的利息。

这钱听着不多,可对不少家庭来说,实打实是个小惊喜。

比如,北京郊区的一个三口之家,老张两口子辛苦攒下这10万块,打算给上初中的儿子交学费,或者趁暑假带全家去趟南方,看看海,晒晒太阳。

那时候,存银行是个踏实的选择,利息到手,心里有底。

可到了2025年2月23号的今天,同样的3年期存款,利率已经滑到了2.15%。

算下来,10万块三年也就赚2000多,缩水了整整三分之一。

存款利率为何探底

存款利率为啥老往下掉?这背后可不是银行随手一拍脑袋决定的,而是有挺复杂的经济故事在撑着。

先说说银行这边的情况吧,虽然前头讲到居民攒钱的热情不如以前了,但银行里的存款总量还是在往上涨。

就像一个大水池子,水哗哗地流进来,可出水口却堵得死死的。

2024年,中国社科院的报告里就提到,全国储蓄率虽然降了,可存款的绝对数字还在涨,银行账面上躺着不少钱。

与此同时,贷款那边却冷清了不少。企业这边,市场行情不明朗,原材料价格忽上忽下,很多老板不敢贸然扩大生意,贷款的单子自然就少了。

比如,江苏一家做纺织的小厂,老板老李本来想贷款换新设备,可看了2024年的订单量,硬是没敢伸手借钱。

个人这边也差不多,收入没啥大涨,房贷车贷还压着,谁还敢随便贷款花钱?

银行这边急了,手里攒了一堆钱放不出去,总不能老堆在那儿睡大觉吧?

于是,降低存款利率就成了他们的招数之一。

意思很明白:利息少赚点,你们赶紧把钱拿出去花花,或者投点啥,别老存在这儿占地方。

北京金融街那家银行的工作人员就说过,他们现在巴不得储户多消费、多投资,把经济盘活起来。另外,央行这几年也在推一个大政策——降低全社会的融资成本。

简单说,就是让企业借钱便宜点,刺激生意做起来。

可银行一头要给贷款降利息,一头还得赚钱,咋办?

只能把存款利率再压低点,缩小存贷款的差价。

这政策听着挺高大上,可落在储户身上,就是存折里的利息数字越来越“骨感”。

从水池子堵水到企业不敢借钱,这利率下行的路子,还真不是一朝一夕的事儿。

高收益投资的隐忧

存款利息一年比一年少,眼瞅着银行存折上的数字涨得没以前快了,不少储户开始坐不住了,琢磨着得找点新路子让钱生钱。

2024年以前,股票、基金、银行理财产品成了大家眼里的香饽饽,手机银行App里这些选项的点击量蹭蹭往上涨。

街坊邻居聚一块儿聊天,话题总离不开“最近买了啥基金”或者“股票赚了多少”。

可谁也没料到,2024年的市场就像一盆冷水,哗啦一下泼下来,把好多人的期待浇了个透心凉。

先说基金这边,2024年简直成了“基民的滑铁卢”。

中国证券投资基金业协会的数据显示,那一年亏损的基金数量比前年翻了整整一倍。

上海的一个小区群里,几个平时爱聊投资的大爷大妈,年初还兴冲冲地晒自己买的热门基金份额,到了年底却在群里发长长的语音,抱怨“投了五万块,愣是亏了两万多,血本无归啊!”

社交媒体上,类似的吐槽贴满天飞,#基金暴雷#的话题标签一度冲上了热搜榜前十,点进去全是基民们晒的亏损截图,红色的负数触目惊心。

再看看银行理财产品这边,日子也不好过。

以前大家觉得,银行出品的东西总归靠谱,哪怕赚得不多,至少不会亏本。

可2024年,这份信任也被打破了。北京朝阳区的张女士就是个活生生的例子。

她2023年10月跑去家附近的工商银行网点,柜员热情地推荐了一款R2级别的理财产品,说是“低风险,稳健型,适合您这种不想冒险的客户”。

张女士听了这话,觉得挺靠谱,当场掏出3万元存进去,还特意拿了张宣传单回家,上面写着“年化预期收益率4.2%”。

她每个月都会打开手机银行瞅一眼收益,头几个月还算平稳。

可到了2024年12月,她再打开App一看,账户余额显示2.98万元,比本金还少了200多块。

她赶紧跑去银行问,柜员摊开一张收益表,指着上面的数字说:“今年市场波动大,R2级别也不是完全保本的,您这已经算少的了。”

张女士拿着那张表站在大厅里,来回翻看了好几遍,宣传单上的“稳健”两个字这会儿看着格外刺眼。

更麻烦的是,整个理财市场的风向也在变。

以前银行理财产品的预期收益率还能稳在4%以上,有的甚至能摸到5%的边儿。

那时候,柜台前咨询理财的客户挤得水泄不通,银行员工忙得连喝口水的时间都没有。可到了2025年,情况完全不一样了。

记者在金融街一家国有银行网点看到,墙上的电子屏滚动显示着最新理财产品的收益率,清一色都在3%左右晃荡,有的甚至低到2.8%。

曾经柜台上摆满的宣传彩页,印着“稳稳的幸福”几个大字,如今被换成了更厚实的风险提示单,字里行间提醒着大家:这市场,已经不是以前那个市场了。

创业梦的艰难起航

存款利息越来越少,眼看着银行账户里的钱躺着也没啥动静,再加上2025年就业市场不太景气,找份稳定工作都费劲,不少人开始动起了创业的念头。

比起让存款在银行里“睡大觉”,他们觉得还不如拿出来搏一把,没准能闯出一片天

35岁的李先生就是这群人里的一员。

他家住天津郊区,攒了20万元存款,本来是打算给孩子留着上学的,可看到存款利率从3.25%掉到2.15%,三年下来利息连5000块都攒不够,他一咬牙,决定干点啥。

2024年8月,他在小区附近盘下一间40平米的门面,开了一家小咖啡馆。

开业那天,他特意请了几个朋友来捧场,店里摆了新买的木桌椅,墙上挂着几幅从网上淘来的装饰画,咖啡机嗡嗡作响,空气里飘着浓浓的咖啡香。

他还花心思设计了菜单,主打手冲咖啡和几款简餐,定价不算高,一杯拿铁18块,比连锁店便宜点,想着能吸引附近的居民和上班族。

可现实没那么简单。咖啡馆开了半年,账本上的数字却越来越不好看。每个月光房租就要6000块,占了收入的“大头”。

店里雇了个兼职服务员,每天工作6小时,工资加上社保一个月得掏5000多块。

李先生自己既当老板又当伙计,白天忙着招呼客人,晚上还得算账盘点,忙得脚不沾地。

可就算这样,钱还是不够用。他试着上了外卖平台,想多拉点生意,结果发现平台抽成高得离谱。

一单20块的咖啡,外卖平台一抽就是5块,再扣掉原料成本和包装费,到手也就剩几块钱。

2024年11月的一天,他打开外卖后台一看,当天卖了15单,总收入300块,可平台抽成和成本一减,净利润只剩40块。

2025年的中国,创业这条路不好走,咖啡馆的困境只是个缩影。

全国工商联的数据显示,2024年小微企业倒闭率比前年高了15%,尤其是餐饮行业,受产能过剩和电商冲击特别明显。

街边的奶茶店、饭馆一家接一家关门,门上贴着“旺铺转让”的红纸,连锁品牌都扛不住,更别提李先生这种单打独斗的小店了。

网上有个创业论坛,里面全是类似的帖子,有人投了30万开网店,结果被大平台挤得没生意;有人开了家健身房,刚装修好就赶上政策调整,客流断崖式下跌。

这条“九死一生”的路,走到哪儿算哪儿吧。

参考资料:[1]钟春平,刘诚.经济下滑背景下民生问题的新趋势[J].中国发展观察,2017(11):33-35

-

- 历史上真实的“九一八事件”中国人赶紧科普起来!

-

2025-09-04 18:08:30

-

- 当下形势的主要矛盾分析

-

2025-09-04 18:06:16

-

- 司马迁为何选择以宫刑赎身死?无钱缴纳赎金,巫蛊之案后下落不明

-

2025-09-04 18:04:02

-

- 男子半年诈骗1700万,约160个女“明星”,揭开“高端名媛”骗局

-

2025-09-04 18:01:47

-

- 东阳木雕,中国最牛的木雕之一

-

2025-09-04 17:59:33

-

- 深度解析|“谷子”千亿赛道,出版机构拐点期如何布局?

-

2025-09-04 17:57:19

-

- 20款奔驰迈巴赫S560仅售33.8万,外观、内饰、性能、配置详解

-

2025-09-03 15:05:35

-

- 为什么说北京奔驰不要碰?

-

2025-09-03 15:03:21

-

- 春晚小品没意思,这些节目让你乐开花,盘点那些年的精彩喜剧小品

-

2025-09-03 15:01:07

-

- 不是天方夜谭!沙漠里也能种旱稻

-

2025-09-03 14:58:52

-

- 张学友成为首位巡演场次突破1000场的华语歌手!

-

2025-09-03 14:56:38

-

- 颖儿的老公,唐艺昕的老公,陈妍希的老公,看见她老公:柠檬精了

-

2025-09-03 14:54:24

-

- 辛柏青:演技卓越,角色百变的演艺瑰宝

-

2025-09-03 14:52:10

-

- 2023双十一成交额已出,成交量跌至2020年水平,你买东西了吗

-

2025-09-03 14:49:56

-

- 吴谢宇为何弑母?揭秘内心恶魔的狰狞嘶吼

-

2025-09-03 14:47:41

-

- 十一部经典韩剧推荐

-

2025-09-03 14:45:27

-

- 从上校到元帅只用了四年的沙漠之狐隆美尔

-

2025-09-03 14:43:13

-

- 1997年出生的人如今多大?90后一代的青春记忆

-

2025-09-03 14:40:59

-

- 镇安有个好去处!如诗如画的美景,等你打卡

-

2025-09-03 14:38:44

-

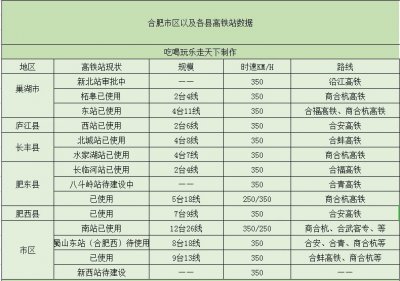

- “霸都”合肥——将拥有14个高铁站,剑指南京

-

2025-09-03 06:48:51

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民