当诺奖得主遇上超长寒假:游戏究竟毁孩子还是造天才?

当诺奖得主遇上超长寒假:游戏究竟毁孩子还是造天才?

“孩子每日竟长达 12 小时与手机为伴!”在 2025 年 1 月,中国家长的朋友圈被史上这最长寒假所引发的焦虑彻底点燃。

家长吐槽的原因

1. 影响学习

- 孩子可能会花费大量时间在游戏上,从而减少了用于学习功课、预习复习以及完成作业的时间。例如,原本晚上可以花两小时做数学练习题,但因为玩游戏只用了半小时,导致学习成绩下滑。

- 游戏容易让孩子分心,在学习的时候也会想着游戏中的情节或者任务,无法集中精力听讲或者思考问题。

2. 损害健康

- 长时间玩游戏对孩子的视力有很大危害。长时间盯着电子屏幕,眼睛得不到休息,容易导致近视、散光等问题。

- 缺乏运动也是个问题。如果孩子整天玩游戏,身体得不到锻炼,可能会出现体质下降、肥胖等情况。

3. 社交障碍

- 过度沉迷游戏的孩子可能会减少与现实中家人、朋友的交往互动。他们更倾向于在游戏中与虚拟角色或者网友交流,导致在现实生活中的人际交往能力得不到发展,变得孤僻、内向。

4. 价值观受影响

- 部分游戏内容可能存在暴力、色情等不良元素,长期接触可能会影响孩子正确价值观的形成。比如一些游戏中有过度血腥暴力的场景,孩子可能会模仿其中的行为。

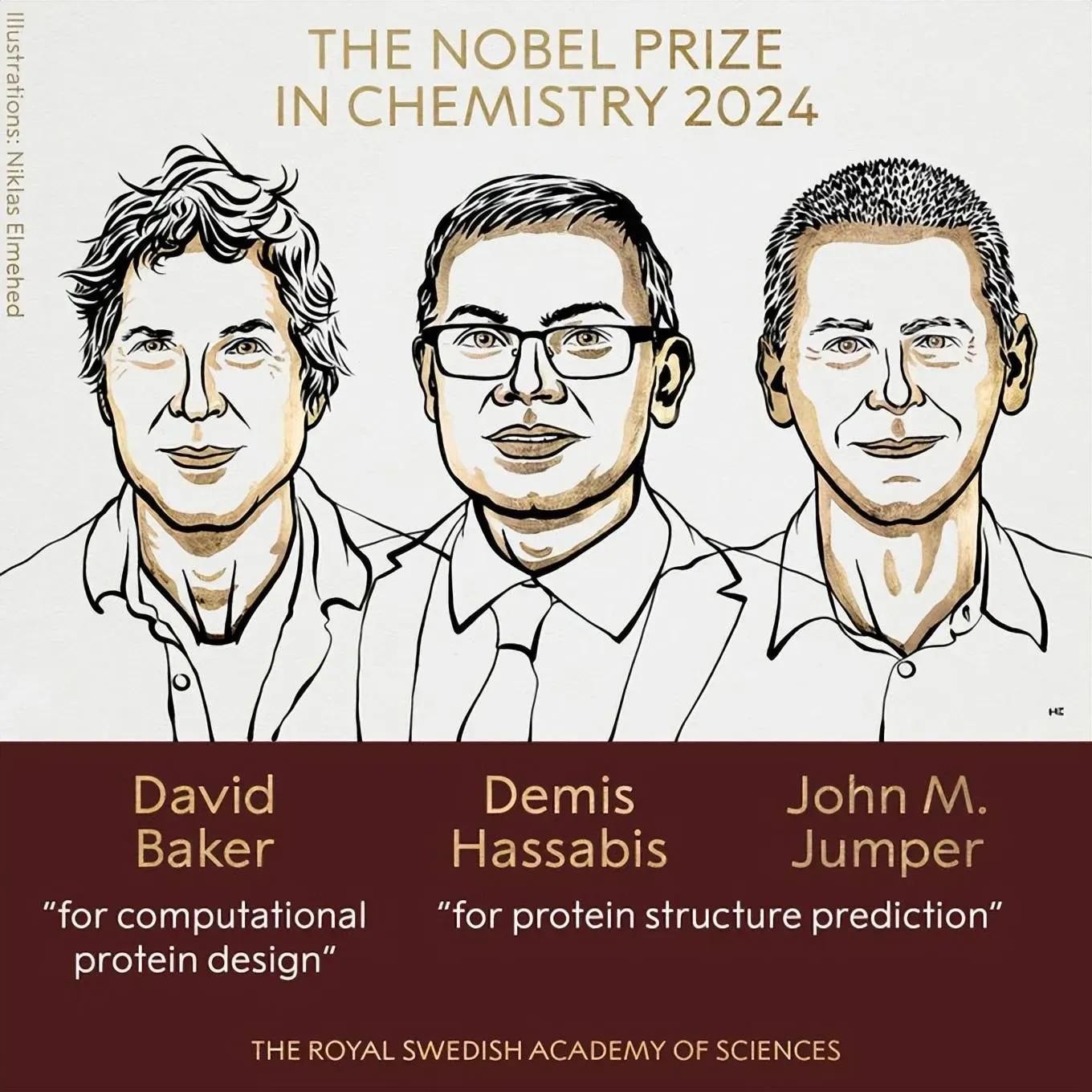

当全民都在声讨游戏成瘾之际,一则极具震撼力的消息却在网络上疯狂传播:新晋诺贝尔化学奖得主戴米斯・哈萨比斯亲自透露,自己是个资深玩家,早在 8 岁时便开始编程开发游戏,17 岁就参与了《主题公园》的制作,而他的游戏经历,竟成为了其科研道路上的关键基石!

【天才玩家启示录】

这位对人类认知产生深远影响的科学家,在其 40 年的人生历程中,完美地谱写了一曲游戏与科学的双重奏:

• 13 岁:成功晋升为国际象棋大师,在无数次的棋局对弈中,锤炼出了如 AI 般精准且高效的决策思维,为他日后在复杂问题的解决上奠定了坚实基础。

• 17 岁:参与开发的策略游戏,凭借其独特的创意和精良的制作,累计销量惊人地突破了 2000 万套,这一辉煌成就不仅在游戏界引起了巨大轰动,更彰显了他在游戏设计领域的非凡才华。

• 在创办 DeepMind 之后,他更是巧妙地利用游戏模拟,成功攻克了困扰科学界多年的蛋白质折叠难题,为生物学、医学等众多领域带来了突破性的进展。

在诺奖发布会上,哈萨比斯真诚地表示:“游戏教会了我如何建立复杂系统模型。”其团队经过深入研究还发现,每周游戏 10 小时的青少年,其空间推理能力能够提升 23%,多任务处理速度更是加快了 17%。这些数据有力地证明了,游戏在一定程度上能够对青少年的认知能力产生积极的促进作用。

【中国家长的冰火两重天】

当海淀妈妈在家长群里声泪俱下地痛斥“寒假游戏毁三代”时,一份《2024 中国青少年游戏行为白皮书》却无情地揭开了令人震惊的真相:

• 日均游戏时长小于 1 小时组:成绩位于前 30%的占比高达 47%,这表明适度游戏的孩子在学业上往往有着较为出色的表现。

• 日均游戏时长 3 小时及以上组:抑郁倾向比例却达到了 28%,长时间沉迷于游戏确实会对青少年的心理健康产生严重的负面影响。

• 创造性游戏玩家:其专利申请量竟是普通学生的 3 倍,这充分说明,当游戏与创造性思维相结合时,能够极大地激发青少年的创新潜能。

北京师范大学数字素养研究中心的王教授一针见血地指出:“并非游戏本身有毒,而是失控的游戏行为才具有致命的危害。”调研数据也显示,高达 63%的家长从未与孩子共同游戏,82%的家庭严重缺乏数字设备使用规则,这种家庭数字教育的缺失,无疑是导致游戏成瘾问题频发的重要原因之一。

【超长寒假的破局之道】

面对这一困境,教育部及时发布了《寒假健康游戏指南》,为广大家长和孩子提供了切实可行的解决方案:

1. 黄金分割法:根据孩子的年龄来科学合理地确定每天的游戏时间,具体计算方式为每天游戏时长等于年龄乘以 1.5 分钟,例如 12 岁的孩子,每天的游戏时间则为 18 分钟,这样的安排既能让孩子适度接触游戏,又能有效避免沉迷。

2. 游戏素养课:精心挑选如《我的世界》《编程猫》等具有创造性的游戏,让孩子在游戏过程中培养空间思维、逻辑推理以及编程等多方面的素养,将游戏从单纯的娱乐工具转变为有益的学习资源。

3. 家长陪玩日:设定每周至少 2 次的家庭游戏时间,家长与孩子共同参与游戏,在轻松愉快的游戏氛围中,不仅能够增进亲子关系,还能引导孩子树立正确的游戏观念,培养其自控能力和团队协作精神。

上海家长李女士的亲身实践,更是为众多家长提供了极具借鉴意义的范例。她与初二的儿子组队参加《城市:天际线》规划大赛,在为设计立交桥而努力的过程中,孩子主动自学了流体力学知识,开学后物理成绩竟然一举拿下年级第一。这一事例生动地证明,当家长以正确的方式引导孩子接触游戏时,游戏完全可以成为孩子学习成长的有力助推器。

游戏从来都不是非黑即白的魔盒,而是数字时代的一把双刃剑。在这个寒假与 AI 时代相互碰撞的特殊时期,我们真正需要培养的,是让孩子具备成为游戏的主人而非奴隶的智慧。毕竟,20 年前那个沉迷于编程游戏的伦敦男孩,如今已站在斯德哥尔摩的领奖台上,领取象征着科学界最高荣誉的诺贝尔奖章,这无疑为我们敲响了重新审视游戏与孩子成长关系的警钟。

-

- 一段鲜为人知的历史——援越抗美

-

2025-09-01 05:31:41

-

- 泰国曼谷王权免税店什么值得买

-

2025-09-01 05:29:26

-

- 报复一个人最好的方法,不是翻脸,而是用以下这三种手段。

-

2025-09-01 05:27:12

-

- NBA历史中30名国际球员大排名

-

2025-09-01 05:24:58

-

- 中国评分最高的10部反腐剧,《人民的名义》第6,《大江东去》第5

-

2025-09-01 05:22:43

-

- 佟丽娅顶着离婚风波上春晚与秦岚宋祖儿同台谁更美丽?

-

2025-09-01 05:20:29

-

- 陈赫、王子文主演的《动物管理局》,看里面都有哪些“怪兽”

-

2025-09-01 05:18:15

-

- 实力演员张译个人资料家庭背景结婚了吗

-

2025-09-01 05:16:00

-

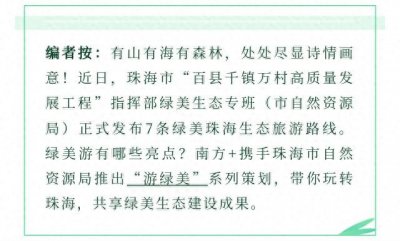

- 国庆海岛游,珠海这4个绝美海岛不可错过|游绿美②

-

2025-09-01 05:13:46

-

- 中国历史上的五大艳后

-

2025-09-01 05:11:32

-

- 皖赣深山祁门,服装产业异军突起

-

2025-09-01 05:09:18

-

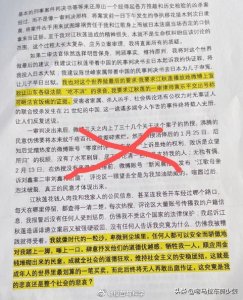

- 江妈诉刘鑫案二审的刘鑫法庭发言稿

-

2025-09-01 05:07:04

-

- 古代的捕快主要干什么的?和今天的警察有何差异?

-

2025-09-01 05:04:49

-

- 暗藏利益之争!北大未名湖险些被填平,到底发生了什么

-

2025-09-01 05:02:35

-

- 李靓蕾“手握铁锤的王者”

-

2025-09-01 05:00:21

-

- 3本女主暗恋男主现言宠文:《告白》痞帅飞行员X乖乖女

-

2025-09-01 04:58:07

-

- 古代战争案例解析之官渡之战—— 一场决定历史走向的世纪之战

-

2025-08-31 01:42:34

-

- 为什么说AK47才是真正的大规模杀伤性武器?

-

2025-08-31 01:40:20

-

- 泪目!这个鲜为人知的仡佬族,竟用独特文化坚守着古老的根。

-

2025-08-31 01:38:06

-

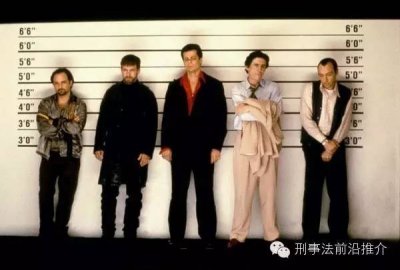

- 史上最经典五十部犯罪电影推荐(上)

-

2025-08-31 01:35:52

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民