儿童手腕部骨龄评价方法

儿童手腕部骨龄评价方法

自发现X射线以来,人体骨骼系统的生长发育过程得到了详细的研究,各种骨龄评价方法相继问世。

GP图谱法

在20世纪20年代~30年代期间,欧美的的科学家根据手腕骨的纵端研究,推出了手腕部发育x线标准,这就是我们现在看到的GP图谱法。包括男性31幅,女性29幅标准片,每一幅标准片选自100多名不同性别,不同年龄的儿童手腕部x片。

GP图谱法不仅组成了骨龄标准图谱,而且首次系统地提出了手腕部各块骨和骨骺在发育过程中形态特征的X线影像变化,称为成熟度指征。

TW记分法

在20世纪60年代以前,图谱法逐渐成为制定骨龄评价方法的主流。但还是不断有人提出不同的手腕骨成熟度评价方法。

英国伦敦大学的Tanner和Whitehouse等将每块手腕骨的发育过程划分为8~9个等级阶段,确定了手腕部20块骨的骨发育等级标准体系,这就是tw1评分法。

在骨成熟度评价中,手腕各块骨的权重分配也是一个重要问题。对手腕各块骨的权重重新分配,Tanner将tw1评分法不断的升级改进,推出了tw2评分法。

1997年,欧洲儿童生长发育出现了提前的长期趋势,Tanner修订了tw2标准推出了tw2-RUS评分法。

2001年又基于欧美和日本儿童骨发育成熟度的分析比较,再次推出了tw3评分法。

这也是目前各大医院在使用的骨龄评价标准。

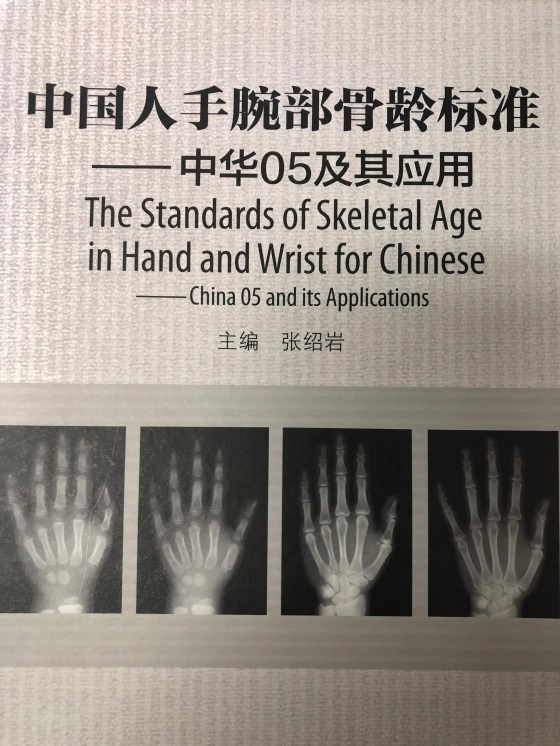

中国人手腕部骨龄标准---中华05

1989年河北省体科所张绍岩依据中国儿童大样本,在TW2方法的基础上,制定了中国人骨发育标准--CHN法,并重新计算各块骨的权重。

最近20多年来,中国社会经济发生了巨大的变化,中国儿童生长发育出现了显著加速的长期趋势。

在2003年到2005年,张绍岩再次进行了大规模中国儿童骨发育调查研究,修订骨龄评价标准,推出了《中国人手腕部骨龄标准--中华05》。

这也是中国人骨龄评价的行业标准。

《中华05》的进一步应用

在实践中,骨龄常常与其他生长学指标同时应用。张绍岩根据《中国儿童骨发育调查》样本的生长学测量指标,以ECPE模型分别制定了以年龄分组和以骨龄分组的身高、体重和体重指数(BMI)生长图表,为儿童成年身高预测提供数据参考。

-

- 澳大利亚“袋鼠”泛滥成灾,为啥中国人不爱吃?网友:牙龈吃肿了

-

2025-09-03 09:38:20

-

- 郑爽和男星们拍过的婚纱照:图三一脸不情愿,图五配一脸

-

2025-09-03 09:36:05

-

- 挂职是一次难得的成长经历

-

2025-09-03 09:33:50

-

- 唐嫣微博之夜迟到事件升级

-

2025-09-03 09:31:35

-

- 不主动不拒绝,这样的女生有必要追吗?

-

2025-09-03 09:29:20

-

- 普陀山在哪里(福建普陀山在哪里)

-

2025-09-03 09:27:05

-

- LOL:选手的骚话,4句红遍大江南北哪个第一?网友:我A不出来啊

-

2025-09-03 09:24:51

-

- 我是天空里的一片云

-

2025-09-03 07:15:27

-

- 推文!4本高质量青梅竹马古言甜文,郎骑竹马来,绕床弄青梅

-

2025-09-03 07:13:12

-

- 女生单身久了会怎样?会不会很好追

-

2025-09-03 07:10:57

-

- 肥皂剧有哪些特点(风靡一个世纪之久的肥皂剧,到底是一种怎样的文化产品?)

-

2025-09-03 07:08:42

-

- 女方比男方强太多的感情还要继续吗?怎么选择

-

2025-09-03 07:06:27

-

- 同位素治疗甲亢 同位素可以“根治”甲亢?

-

2025-09-03 07:04:11

-

- 夫妻吵架老公不能说的话,说了就是火上浇油

-

2025-09-03 07:01:57

-

- 初次约会聊怎么不冷场 第一次约会禁忌

-

2025-09-03 06:59:42

-

- 保鲜膜能加热吗 能加热吗?为你解答这2个问题

-

2025-09-03 06:57:27

-

- 美容祛痘 关于痘痘从护肤到去除,一文读懂

-

2025-09-03 06:55:12

-

- 三鲜馅饺子怎么调馅,只需放3样,鲜美至极味道香

-

2025-09-03 04:45:50

-

- 宠物狐狸多少钱一只

-

2025-09-03 04:43:35

-

- 东北三省是哪三省(东三省省会,沈阳、长春、哈尔滨,谁能成为“东北一哥”?)

-

2025-09-03 04:41:20

火车卧铺几点关灯,火车卧铺晚上几点关灯的?

火车卧铺几点关灯,火车卧铺晚上几点关灯的? 男生的眼神像要吃了你(男生看你的眼神像要吃了你)

男生的眼神像要吃了你(男生看你的眼神像要吃了你)