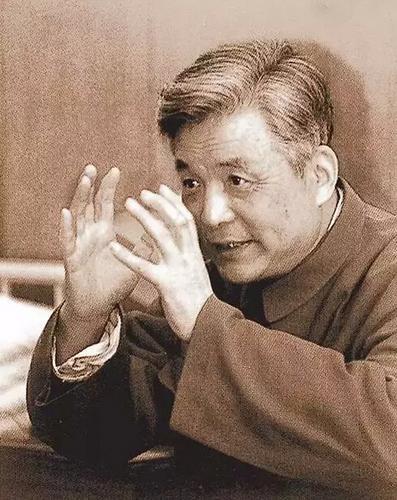

“两弹元勋”邓稼先:大漠中的民族脊梁

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。

这是中华民族历史上的重要时刻,对这一切做出巨大贡献的,有一位长期隐姓埋名的科学家:邓稼先。

他是中国核武器事业的奠基人和开拓者,也是当之无愧的“两弹元勋”,“鞠躬尽瘁,死而后已”准确地描述了他的一生。1986年7月29日,这位伟大的科学家辞世。

壹

1924年,邓稼先出生于安徽。他在读书期间深受爱国救亡运动的影响,曾秘密参加抗日聚会。1941年,邓稼先考入西南联大物理系。抗日战争胜利时,他拿到毕业证书,之后他奔赴北平,担任北京大学物理系助教。

为了实现科技强国的夙愿,邓稼先始终将个人事业与民族兴亡紧密相连。1948年至1950年,他赴美国普渡大学留学,仅用一年多的时间就获得了物理学博士学位。彼时的他只有26岁,人称“娃娃博士”。

毕业当年,邓稼先拒绝了美国更好的科研、生活条件,毅然回国。

回到祖国怀抱后的邓稼先被分配到中国科学院工作。新中国启动以“两弹一星”为代表的国防尖端科研试验工程后,他成为从事这项事业的众多科技人才中的一员。

1958年,邓稼先开始进行原子弹研制,最初,他主持的是理论物理方面的研究,进入试验物理研究阶段,邓稼先彻底音讯全无地“人间蒸发”了,从此开始隐姓埋名的28年。

贰

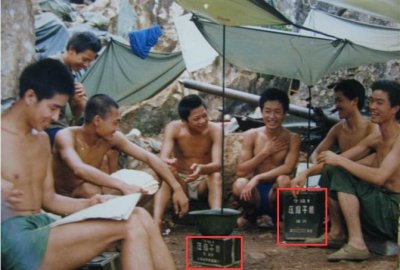

从此,邓稼先把全部的心血都倾注到任务中去。在北京近郊,由于条件艰苦,他们使用算盘进行极为复杂的原子理论计算,为了演算一个数据,一日三班倒。作为理论部负责人,邓稼先还跟班指导年轻人运算。他不仅在秘密科研院所里费尽心血,还经常到飞沙走石的戈壁试验场。他冒着酷暑严寒,在试验场度过了整整8年的单身汉生活,有15次在现场领导核试验,从而掌握了大量的第一手材料。

上世纪50年代末60年代初,苏联从中国境内撤走全部专家,往后的五年间邓稼先带领一群年轻的大学生,克服了资料少,设备差,时间短,环境恶劣等常人难以想象的困难,迎来了中国原子弹研制工作的决战阶段。

1964年10月,中国成功爆炸的第一颗原子弹,由邓稼先最后签字确定设计方案。随后,他又同于敏等人投入对氢弹的研究,按照“邓--于方案”,最后终于制成了氢弹,于1967年6月试验成功。中国用了两年零八个月,创造了世界上最快的速度。

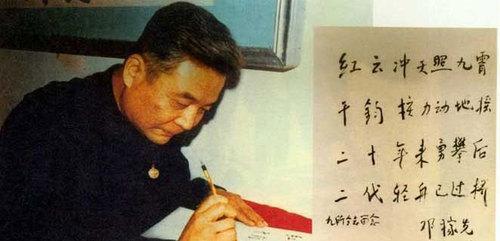

“红云冲天照九霄,千钧核力动地摇。二十年来勇攀后,二代轻舟已过桥。”这是邓稼先写下的诗。1984年,他在大漠深处指挥了一生中最后的一次核试验,距离第一颗原子弹爆炸,已经整整20年。

叁

“邓稼先的一生是有方向、有意识地前进的。没有彷徨,没有矛盾。

是的,如果稼先再次选择他的人生的话,他仍会走他已走过的道路。这是他的性格与品质。能这样估价自己一生的人不多,我们应为稼先庆幸!”

这是杨振宁为邓稼先写的一篇传记型文章,二人是半个多世纪的挚友。

邓稼先诚挚的爱国精神,甘心隐姓埋名的奉献精神,仍旧激励着中华儿女,许身国威壮山河!

(本文综合光明日报、中新网等媒体报道)