升船机简史

一条条河流如同时间,淘洗万物,滚滚向前。

当河流汇入河流,当时间被时间湮没,仍有一些符号和印记存在着,就如这些矗立于江河之上或宏大、或精巧的通航建筑,它们成为了河流的图腾。

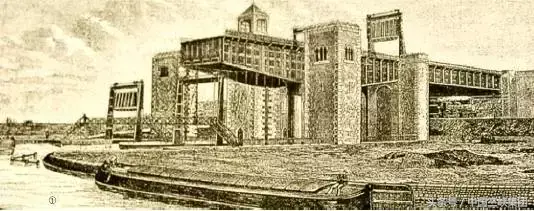

法国丰蒂诺升船机

公元前600 年的古希腊,科林斯城邦的国王庇里安多斯曾在连接伯罗奔尼撒与希腊大陆的科林斯地峡间建造过一条6 公里长的航行滑道,使得彼时科林斯强大的海军不必绕行整个伯罗奔尼撒半岛,就能横穿地峡。这就是升船机的原始形式。直到12 世纪,这种干拖船舶的斜面滑道仍在被人们使用。

这种古老的方法原理简单,技术易行,不仅被运用在古希腊,也同样在古埃及、北欧以及中国的河流上发挥作用。千百年间,这种斜面升船机的技术在世界各地缓慢发展,让人们能够享受便利,减轻舟楫交通的压力和负担,直到工业革命兴起,再到技术更为发达的今天。

升船机作为一种通航设施和建造技术的典型代表,其技术的发展与规模的扩大,都与工业革命以及经济理论的发展有关。

一直到工业革命以前,升船机的驱动主要依靠省力滑轮、配重块,通过水力、人力或畜力等加以驱动。这一时期升船机建造技术尚不发达,设备简易,过船规模很小,一般建设在较小的运河上。

升船机作为一种通航设施及其建造技术的典型代表,其技术的发展与规模的扩大都与工业革命以及经济理论的发展有关。1776 年,亚当·斯密的《国富论》在伦敦出版,他在扉页上写道:“女王陛下,请您不要干预经济,回家去吧!国家只做一个守夜人。”在他看来,“经济自由化”是“各民族福利”的基础,这样的科学认识给英国经济的发展打上“质量”的印记。法国的杰库斯·杜科特和佛朗科伊斯·昆斯内伊也向国王呈上了类似的认识。亚当·斯密游历欧洲时,曾与他们有过智识的交流,并一致认为经济政策需要符合全国各地区的利益。正是在这样的思想驱动下,随着工业革命、法国大革命等为整个欧洲带来的改革与变化的推动力量,升船机作为诸多促进商品往来、自由贸易、技术交流的成果之一,在欧洲的河流上日渐兴盛起来。

利用水力的斜面升船机

18 世纪 60 年代,工业革命在英国兴起。这个北大西洋上的岛国,经济得到了史无前例的蓬勃发展,对运输业的需求飞跃增长,仅在18世纪的最后十年就规划了42 条新运河,以至于当时人们称这种现象为“运河狂热”。运河有水头落差处,便需要建造通航设施,升船机和船闸的建设得到迅速发展。1788 年,英国开特里建造的斜面干运升船机,成为公认最早的机械化升船机。也正是在18 世纪末19 世纪初的这段时间里,不同国家的发明家们开始构想、提出并试验完善一种新的、垂直升降的升船机。

18~19 世纪,除了出现多种形式的升船机,平衡系统也被逐渐广泛应用,以减小提升功率。不过,这一时期的升船机提升高度大都在15 米以下,船舶吨位一般在100 吨以下,与今时今日的升船机相比,规模很小。

作为船只输送的一种方法,与船闸相比,升船机最大的优点在于它可以适应较大的水头。船只通过时速度快、效率高,不需要浪费水或者只需要很少一点的水就可以将船只从一个地方“机械地”上升或下降到另一个地方,运转费用也相对较低。这也是发明家们青睐垂直升船机的主要原因。

从基本原理上来说,升船机由一个注水的承船厢组成,船只开进承船厢,浮在承船厢中随同其中的水一起上升或者下降。由于船只在开进承船厢时会排出和它重量一样的水量,因此承船厢这套系统的总重量始终是稳定的。

早期利用人力的垂直升船机

升船机的提升方式有多种,与之相应的运动原理也各有不同。斜面升船系统是最古老的提升方式,即在两个不同高度的运河水位之间建造一个斜面,在这个斜面上安装轨道,船只在斜面上通过车厢从一个地方运送到另一个地方。垂直升船机则是承船厢沿垂直方向升降,主要分为平衡重式、浮筒式和水压式。平衡重式垂直升船机在垂直构架上部装设有绕以钢丝绳的滑轮,钢丝绳的一端连接承船厢,另一端装有平衡重,组成一个平衡系统,一上一下,彼此作方向相反的运动。浮筒式垂直升船机建有浮筒井,井内装设浮筒。浮筒顶部与承船厢底部相连,利用浮筒的浮力平衡和支持承船厢的重量。水压式垂直升船机是利用水压机的活塞支撑承船厢。

20 世纪以来,世界各国都新建或改建了多座大、中型升船机。中国建造的三峡升船机,规模前所未有。

进入现代,随着工业和制造技术的快速发展,汽轮机、发电机、电动机、液压技术等广泛应用,世界各国的河流航道上建造起数量众多、型式各异的升船机,如桥架式、浮筒式、平衡重式、水液压式等。随着世界经济和各国航运的不断发展,船舶规模越来越大,原有通航设施的过船规模渐渐无法满足航运需要。20 世纪以来,世界各国都新建或改建了多座大、中型升船机。1934 年,德国建造了尼德芬诺垂直升船机。它作为这一领域的标志性建筑,将升船机的技术发展到一个新阶段。后续建设的升船机提升的船舶吨位显著增大,提升高度增加,类型不断增多。这一时期的升船机多采用钢丝绳悬吊、全平衡垂直提升式。

自20 世纪90 年代起,中国的升船机建设得到迅速发展,高水头电站的通航建筑物多选用了升船机方案。中国现有升船机60 余座,主要分布于浙江、湖南、湖北等12 个省。其中最引人注目的,是正在进行试通航的三峡升船机。

比利时中央运河升船机

1993 年,三峡升船机作为三峡枢纽工程初始设计中的一个建设项目,初步设计通过审查;1995 年5 月,国务院三峡建委基于安全可靠性的考虑决定缓建三峡升船机,重新进行方案比选及论证设计;8 年后,三峡建委同意三峡升船机齿轮齿条爬升方案;2015 年12 月,三峡升船机成功完成实船过坝试验;2016 年9 月18日,“长江三峡9 号”客轮缓缓驶进三峡升船机,标志着三峡升船机正式进入试通航阶段。只需约37分钟,3000 吨级船舶就可以完成近40 层楼房高度的垂直升降。与在此之前,世界上最大的比利时斯特勒比升船机相比,提升总重量和最大提升高度分别提高了近一倍和近二分之一。与同样采用齿轮齿条爬升方式的德国尼德芬诺升船机相比,三峡升船机提升总重量和最大提升高度均为前者的三倍以上。

三峡升船机的规模前所未有。与之相应,三峡升船机齿条、螺母柱的规模和制造难度也是世界最大,同时,它还有着世界上最大规模的闸首设备、最大体积的升船机承船厢和最为复杂的升船机计算机监控系统,投运后,将成为长江航道新的地标建筑。

对行走于世界各地大江大河的人们来说,这些或古老、或现代的建筑技术杰作既是水上的路,也是眼前富有吸引力的景观。人们近距离感受这样的大型技术杰作,从其运行的原理和自身所呈现的厚重积淀中获得启示,也增加着对自然、对科学技术的关注。

德国易北河上的Scharnebeck 升船机

江河奔涌,山石耸立,自然之力千万年延续,就在这不变的逝者如斯与默然伫立中,人们利用河流运输物资,互通有无,大自然的原始生命力也被注入每一个河流之上的建筑。在河流中,在每一条航道中,在大型的湖泊和石筑大坝的水库中,升船机将自身与水和岩石联结在一起,也与它们的生命力联结在一起。

一条条河流如同时间,淘洗万物,滚滚向前。当河流汇入河流,当时间被时间湮没,仍有一些符号和印记存在着,就如这些矗立于江河之上或宏大、或精巧的通航建筑,它们成为了河流的图腾。(本文作者 / 李颜岐)

选自2017年01期《中国三峡》专题策划

中国三峡杂志微信公众号:CTGmagzn