真正的内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗您了解多少?

新巴尔虎左旗(又称东旗,新左旗)是隶属内蒙古自治区呼伦贝尔市的一个旗,位于东经117°33′~120°12′,北纬46°10′~49°47′,地处大兴安岭北麓,呼伦贝尔市西南端。土地面积2.2万平方公里,人口4.2万人(2011年)。2011年12月,新巴尔虎左旗辖2个镇、5个苏木。 2013年,新巴尔虎左旗地区生产总值完成327562万元。

建制沿革:

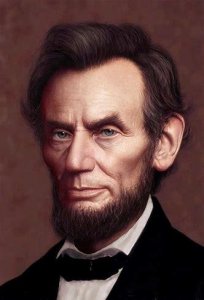

新巴尔虎左旗

公元前209年,东胡被匈奴族击败,属匈奴左贤王辖地。

隋唐时,室韦及室韦都督府进行管辖。

辽代,由乌古敌烈统军司辖。

金代,归东北路招讨司辖。

成吉思汗统一蒙古草原后,右翼万户长木华黎统治,后为哈布图·哈萨尔封地,元代归岭北行省和林路辖。

明朝时,特古斯铁木尔辖游牧地。后置海喇儿千户所等所辖。

清雍正十二年(1734),清廷自愿入籍的喀尔喀蒙古军臣汗部(今属蒙古国境内)巴尔虎兵丁2984人移住呼伦贝尔地区,按索伦兵制,将其中2400人编为40佐,分隶左右两翼八旗,并任命左右翼总管和副总管。内分四旗,是军政合一的纯游牧旗,两翼放牧地大体在乌尔逊河和呼伦湖两岸。为区别于前两年移住呼伦贝尔地区的巴尔虎蒙古部,新移此地者称新巴尔虎,前移者称陈巴尔虎。由清政府军政处派统领一员进行统辖。

清乾隆八年(1743),清政府停止派统领,由1名副都统总管坐镇呼伦贝尔,归黑龙江将军统辖。新巴尔虎左翼缩建成12个佐,镶黄、镶白两旗住牧在北部,正白旗住牧在中部,正蓝旗住牧在南部。镶黄、正白两旗为一个合旗,设副总管;镶白、正蓝两旗为一个合旗,设一名副总管。

清光绪六年(1880),改副都统衔总管为副都统。

清光绪三十四年(1908),裁撤呼伦贝尔副都统,该设兵备道加参领衔,兼辖旗务。

民国四年(1915),属呼伦贝尔“特别区域”辖。民国九年(1920),撤消“特别区域”,新巴尔虎左翼归呼伦贝尔副都统管辖。

民国十六年(1927),新巴尔虎左翼四旗总管额尔钦巴图将总管衙门定居于正白旗头佐游牧地沙赉特氏人祭祀的“十三敖包”(今阿木古郎镇),结束了近200年的游牧式办公生活。

东北沦陷后,民国二十一年(1932),新巴尔虎左翼四旗合并称新巴尔虎左翼旗,任命原左翼四旗总管为伪旗长,并在原总管衙门的基础上组建旗公署。

民国三十四年(1945),属呼伦贝尔地方自治政府辖。

民国三十七年(1948),随同呼伦贝尔盟(以下简称呼盟)隶属内蒙古自治区(以下简称自治区)。

民国三十八年(1949),归呼伦贝尔纳文慕仁盟管辖。

1950年,改新巴尔虎左翼旗为新巴尔虎左翼旗人民政府。

1953年,属自治区东部行政公署辖旗。

1957年,新巴尔虎左翼旗人民政府改城新巴尔虎左翼旗人民委员会。

1958年,新巴尔虎左旗各苏木建立人民公社,有2镇9个人民公社,4个牧场。

1959年,国务院批准新巴尔虎左翼旗更名为新巴尔虎左旗。

1968年,成立新左旗革命委员会,各人民公社(镇)相继成立革命委员会。

1969年,新左旗随同呼盟划归黑龙江省管辖。

1979年,新左旗随同呼盟划归内蒙古自治区建制。

1980年,撤消新左旗革命委员会,改称旗人民政府至今。各苏木(镇)相继改称公社管理委员会,1984年,相继改称苏木(镇)人民政府。

地理环境:

位置境域

新巴尔虎左旗位于呼伦贝尔草原西南腹地,大兴安岭北麓,位于东经117°33′~120°12′,北纬47°10′~49°47′,土地面积2.2万平方公里。新巴尔虎左旗毗邻两国一盟四旗市,西南与蒙古国接壤,东北与俄罗斯隔额尔古纳河相望,南接兴安盟阿尔山市,西隔乌尔逊河、呼伦湖与新巴尔虎右旗、满洲里市相邻,东与陈巴尔虎旗、鄂温克族自治旗相连。边境线总长305公里。

地形地貌

新巴尔虎左旗东南部为山地丘陵,中部为高平原,北部海拉尔河一带为低山丘陵,南部为大兴安岭北麓山林区,多山,最高处为乌尔根乌拉山,海拔1573米。

气候

新巴尔虎左旗境内属中温带大陆性季风气候,其特点冬季漫长严寒,积雪期为140天左右。春季干旱,多大风,最大风力7~8级。夏季温和雨水集中,秋季气温急降,无霜期短。年平均气温0.2℃,年降水量280毫米左右。

水文

流经新巴尔虎左旗境内的河流主要有额尔古纳河、乌尔逊河、海拉尔河、辉河、哈拉哈河等,河网密度为6%,河泡面积约470.35平方公里。

历史文化:

地方风俗

狩猎也称打猎、打围,蒙语叫“阿布”或“阿布拉胡”。狩猎曾是蒙古民族一种很重要的生产方式,是游牧民族一种古老传统习俗。

勒勒车:从古代到近代,蒙古族牧人重要的交通工具就是勒勒车,即牛车。“勒勒”是牧人赶车吆喝牲口的声音,“勒勒车”因此而得名。勒勒车又叫大轱辘车。因常以牛拉动,故也叫蒙古式牛车。

敖包蒙古语的音译,也叫“脑包”或“堆子”,意思是“堆子”,即人工堆积成的石堆、土堆或树堆。敖包,最初是道路和境界的标志,起指路、辨别方向和行政区划的作用。

刁帽子,也称抢帽子。过去,蒙古族在娶亲途中,娶亲者和送亲者纵马奔驰,互相追逐,都想争先到家,成为优胜者。为此双方在途中要进行刁帽子竞赛。

蒙古包主要由架木、苫毡(覆盖物)、绳带三大部分组成。

蒙古马耐力赛是内蒙古自治区呼伦贝尔市牧区特有的一种体育竞技项目。

天葬是喇嘛教传入呼伦贝尔地区后出现的一种丧葬习俗。

呔咕歌是一种直接为畜牧业生产服务的蒙古民歌体裁。一般由女人在牧场上接羔时歌唱。

民族文化

蒙古族长调歌词中比喻往往和蒙古族人民生活和环境密切相关,多以日、月、风、雨、山、水、草、木、花、鸟、五畜做比,尤用马匹作比喻见多,如“走马”“黄骠马”“小黄马”等。

风景名胜:

伊和乌拉景区

“伊和乌拉”系蒙古语,意为“大青山”,以山得名。大青山脚下有北魏拓跋鲜卑古墓群,这类石板墓在新巴尔虎右旗也有发现。伊和乌拉嘎查地处高原丘陵地带,无霜期110天左右。

巴尔虎蒙古部落景区

巴尔虎蒙古部落景区位于巴尔虎草原的腹地,地处国道301和满洲里至额尔古纳公路交界处,距边城满洲里36公里。该景区是以游牧部落为景观的旅游景点,该景区分为中心区、民族竞技表演区、民族娱乐活动区、民族歌舞表演区、牧民生活体验区。

七仙湖旅游度假村

七仙湖旅游度假村位于呼伦贝尔市新巴尔虎左旗南部,203省道(新左旗——阿尔山市)和202省道(海拉尔——阿尔山市)交界处,203省道东侧5公里,202省道南侧2公里。距离新左旗100公里,距离阿尔山市106公里,距离海拉尔市194公里。

巴尔虎民俗园

巴尔虎民俗园位于呼伦贝尔南部道乐都景区,该景区有蒙古长调敖包和“中国长调故乡新巴尔虎左旗吉祥物“三颗樟子松”。

地名是人们赋予某一特定空间位置上自然或人文地理实体的专有名称。地名命名的意义通常认为是地名的字面所表达的含义,它是人们为地命名时的着眼点,或者叫命名的因由或理据。地名是社会的产物,它的命名、演变始终都受到社会发展水平的制约。没有航海知识的积累和15~17世纪的地理大发现,就不会有像太平洋、印度洋等海域的名称。地名由少数人称说到为广大社会成员所公认,要经过一定的传播和筛选过程。

本文由印像草原头条号运营者整理编辑;

如果喜欢请转发分享或收藏;

最重要的是记得点关注;

这是对我最大的鼓励;

同时我们更希望您的纠错和指正;

我们是一支有态度的内蒙古相关知识传播团队;

做事情我们是认真的;

同时也可以搜索“印象草原”我们的原牧区生态视频号;

时刻给您惊喜;

谢谢!

运营者(印像草原)