灵渠:我是世界古代水利建筑明珠,所以列入世界灌溉工程遗产名录

在山区越岭的灵渠,古称秦凿渠、零渠、陡河、兴安运河、湘桂运河,是世界上最古老的运河之一。

▲ 兴安灵渠景区

与长城并称”世界奇观“

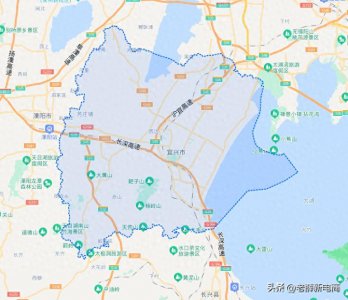

所谓的“北有长城,南有灵渠”说的灵渠座落在拥有湘江和漓江两大主流的兴安县内,它位于广西壮族自治区东北部,地形多样而复杂,西北和东南为山地,山峦重叠,沟谷溪流纵横。

论规模与气势,短短几十公里的灵渠当然不能跟长城画上等号,但它展现了古人的智慧和想象力,使它成为古代水利史上一项惊人的创举。灵渠的凿通,连接了长江和珠江两大水系,加强南北政治、经济、文化的交流。与长城南北相呼应,同视为世界之奇观。

▲ 俯瞰兴安灵渠

开凿灵渠的意义

秦始皇吞并六国、统一天下后,为了开疆扩土,尽速征服岭南,秦始皇下令开凿灵渠。

历3年艰辛,这条体现古代中国劳动人民创造的一项伟大工程的人工运河,终于凿成通航(公元前214年)。南北水的通道,大批粮草经水路运往岭南,有了充足的物资供应,为秦王朝统一岭南提供了重要的保障。

秦朝时主要是起军事作用,平定叛乱后主要是加固对南方的统治,还灌溉了数万亩的农田。

▲ 兴安县秦始皇雕塑

灵渠水系主体工程

开凿灵渠此项艰巨的任务,秦始皇交由监察御史史禄和3位石匠担纲。其后,汉代马援,唐代李渤、鱼孟威又继续主持修筑灵渠。灵渠南渠岸边的四贤祠内,至今还供奉着史禄和他们的塑像。

▲四贤祠史禄、马援、李渤、鱼孟威塑像

主体工程由铧嘴、大天平、小天平、南渠、北渠、泄水天平、水涵、陡门、堰坝、秦堤、桥梁等部分组成,尽管兴建时间先后不同,但它们互相关联,成为灵渠不可缺少的组成部分。

铧嘴

位于分水平的上游,由于前锐后钝,形如犁铧,故称“铧嘴”。是与大、小天平衔接的具有分水作用的砌石坝。从大、小天平的衔接处向上游砌筑,锐角所指的方向与海洋河主流方向相对,把海洋河水劈分为二,一由南渠而合于漓,一由北渠而归于湘。铧嘴原来的长度在现存铧嘴30丈外的上游,清光绪十一年至十四年(1885~1888年)修渠时,由于铧嘴被淤积的砂石所淹,才把它移建于现今的位置。

▲ 把海洋河水劈分为二的铧嘴

大天平、小天平

接铧嘴下游是拦截海洋河的拦河坝,大天平即拦河坝的右部,小天平为拦河坝的左部,大天平与小天平衔接成人字形(夹角108度),因二者原属湘江故道,稍有崩坏,则无滴水入渠。小天平左端设有南陡,即引水入南渠的进水口;大天平右端设有北陡,即引水入北渠的进水口。

▲ 溢水的大、小天平

南陡

陡门,或称斗门,是在南、北渠上用于壅高水位,蓄水通航,具有船闸作用的建筑物。船过陡门时,一般都要塞陡,才能顺利通航。根据记载,每陡都设有陡夫(或陡军)一到二人,来掌管陡门的开闭。由渠长一名,渠目一名管理。

在南渠的渠口,解放后修葺加固,渠中增建一桥墩,上架水泥板,安上闸板。南渠自南陡口起,过严关,流至溶江镇老街的灵河口入漓江,全长约33.15公里。

▲ 南陡

北陡

在湘漓乡分水村西南,原陡门全毁,1968年附近生产队在渠口筑坝拦渠造田,渠道遭破坏。1975年兴安文化馆在原渠口以下数十米重建北陡。

仍在发挥作用

灵渠是当今世界最古老、保存最完整的人工运河之一。它与都江堰、郑国渠并称为“中国古代三大水利工程”。

直至1936年和1941年,粤汉铁路和湘桂铁路相继通车,灵渠的航运才逐渐停止。

历经两千多年的灵渠,至今仍发挥着灌溉、排洪、漓江补水等作用。

▲ 南渠

世界遗产

2018年8月13日,加拿大萨斯卡通召开的国际灌排委员会第69届国际执行理事会,执理会全体会议上公布了灵渠录入2018年(第五批)世界灌溉工程遗产名录。